Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Название:Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. краткое содержание

Психология и философия описывают мышление, не объясняя того, как это реализуется мозгом. Они подмечают общие закономерности и строят теории исходя из придуманных ими терминов. Нейрофизиология опирается на опытные данные. Она изучает структуру мозга, свойства нейронов, прослеживает пути распространения сигналов, делает выводы о функциях определенных участков мозга и их взаимодействии. Но она упирается в "предел отслеживания". Начиная с определенного уровня, наблюдение за активностью отдельных нейронов уже не позволяет ничего сказать о происходящих информационных процессах. Кибернетика пытается моделировать мозг, не имея ни четкой психологической концепции, ни сформировав хоть сколько-нибудь законченного представления об информационных процессах реального мышления. Собственно, то, что изучение мышления оказалось на стыке наук, и приводит к появлению "бурных фантазий" там, где исследователям приходится "играть на чужом поле". Но задача в том и состоит, чтобы из всего множества идей создать такую теорию, которая позволит заполнить интервал между нейрофизиологическими и психологическими знаниями. Про мозг известно настолько много, что обилие фактов маскирует спрятанные за этим базовые принципы. Маскирует настолько удачно, что многие начинают склоняться к мысли о невероятной сложности не только самой конструкции мозга, но и всех принципов, лежащих в ее основе. Но история познания всегда повторяется, и правильный ответ непременно оказывается неожиданным и простым.

Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Принципиальное отличие от «классической» схемы в том, что только безусловные рефлексы и память определяют текущий поступок. Этот поступок «неизбежен» в сложившихся обстоятельствах и не зависит напрямую от нашей оценки происходящего. Оценка важна только для приобретения нового опыта. Если в «классической» схеме эмоции побуждают к действиям, то в нашей модели, как, собственно, и в жизни, текущее действие от них никак не зависит. На первый взгляд это, возможно, не покажется очевидным. Причина понятна. Если миллионы наших поступков совершаются на фоне эмоций, то невольно формируется представление о причинно-следственной связи. Еще раз повторю: «после того не значит вследствие того». Если долго смотреть телевизор, то может сложиться впечатление, что погодой управляют синоптики.

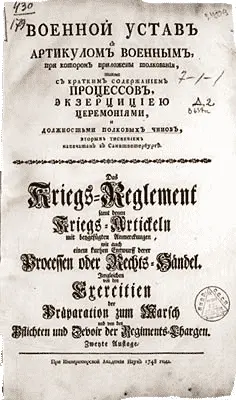

Чтобы почувствовать принцип управления через эмоциональную оценку, представьте войско, которое имеет устав. В уставе записаны все возможные действия на все случаи жизни. На любую вводную такое войско реагирует только строго по уставу. Войско воюет, и результат каждой баталии оценивается. Оценка может быть сложной и складываться из анализа потерь, взятых пленных, захваченных трофеев, потерянных или отвоеванных позиций. По результатам оценки каждый раз изменяется устав. Выигрышные стратегии усиливаются, проигрышные отменяются. В такой аллегории несложно сообразить, как осуществляется планирование. Достаточно представить штаб, в котором на военных картах генералы моделируют возможные сражения, оценивают предполагаемый результат, а затем меняют устав исходя из полученного виртуально опыта.

Устав – документ, рожденный опытом побед и поражений

Тот устав, с которого армия начинает боевой путь, – аналог системы безусловных рефлексов. Тот, который создается в результате получения опыта войны, – аналог человеческой памяти. Записанные от создания армии в устав правила учета потерь и оценки трофеев – система оценочного восприятия. Полученная в результате опыта сражений способность генералов оценивать позицию исходя из множества факторов - аппарат эмоций.

Значимость опыта

Чем сильнее испытанное переживание, тем сильнее связанное с ним воспоминание влияет на наши поступки. Более того, только тот опыт влияет на будущее поведение, который сопровождался изменением состояния «хорошо - плохо». Дети не боятся высоты. Научившись ползать, они исследуют всю доступную территорию, и их не смущает, когда они забираются туда, откуда можно упасть. Если дома есть лестница, то ребенок упорно штурмует ее ступеньки, несмотря на попытки родителей остановить его. Но рано или поздно ребенок откуда-нибудь падает, падает больно. И только такое падение и дает ему значимый опыт. После падения, например, со стола прекращаются все попытки штурма лестницы. Достаточно одного сильного удара током, чтобы в дальнейшем навсегда избегать случайных прикосновений к оголенным проводам, если есть шанс, что они под напряжением. Перечень примеров можно продолжать бесконечно. Вся наша жизнь – это один большой пример.

Я так рад, что своей жизнью подтверждаю чью-то теорию. Михаил Жванецкий

Бихевиоризм и когнитивная психология

Сама идея о том, что поведение определяется предыдущим опытом и не имеет непосредственной связи с мышлением, называется бихевиоризмом (от англ. behavior — поведение). Основателем бихевиоризма считается американский психолог Джон Уотсон. Уотсон вообще отрицал сознание как предмет научного исследования, сводя психические явления к различным формам поведения, понимаемого как совокупность реакций организма на стимулы из внешней среды. В феврале 1913 года Уотсон прочитал в Нью-Йорке знаменитую лекцию — «Психология с точки зрения бихевиориста». Он заявил: «Кажется, пришло время, когда психологи должны отбросить всякие ссылки на сознание, когда больше не нужно вводить себя в заблуждение, думая, что психическое состояние можно сделать объектом наблюдения. Мы так запутались в спекулятивных вопросах об элементах ума, о природе содержаний сознания (например, без-образного мышления, установок и положений сознания и т. п.), что я как ученый-экспериментатор чувствую, что есть что-то ложное в самих предпосылках и проблемах, которые из них вытекают» (под ред. П.Я. Гальперина, 1980). Интересно, но наиболее значимый вклад в фундамент бихевиоризма внес, пожалуй, Эдвард Торндайк который, себя бихевиористом не считал. Торндайк первый применил принцип «проб, ошибок и закрепления случайного успеха» к объяснению всех форм поведения животных и человека.

Но надежды на бихевиоризм не оправдались. Апеллируя к успеху как фактору закрепления поведения, бихевиористы призывали ориентироваться только на «чувственные стимулы», то есть на ощущения. Эмоции не признавались ими объективным явлением и поэтому не находили места в их философии. В результате, во второй половине двадцатого века бихевиоризм уступил место когнитивной психологии, которая сделала акцент на изучении информационных процессов. При этом когнитивная психология реабилитировала понятие психики, а в основу взяла ряд аксиоматических предпосылок:

Представление о поэтапной переработке информации, то есть о том, что стимулы внешнего мира проходят внутри психики через ряд последовательных преобразований.

Допущение об ограниченной емкости системы переработки информации. Именно ограниченность способности человека осваивать новую информацию и преобразовывать уже существующую заставляет искать наиболее эффективные и адекватные способы работы с ней.

Постулат о кодировании информации в психике. Данный постулат фиксирует предположение о том, что физический мир отражается в психике в особой форме, которую нельзя свести к свойствам стимуляции.

Бихевиоризм и когнитивная психология обычно противопоставляются друг другу, так как проистекающие из них модели достаточно сильно разнятся. Но это не столько недостаток подходов, сколько ограниченность моделей, проявляющаяся, главным образом, в толковании понятия «успех». То, что мы попытаемся сделать далее, – это построить модель, которая все-таки позволит совместить оба этих подхода. Мы покажем, что они описывают один и тот же механизм, но только разглядывают его с разных сторон.

Три слепых мудреца захотели узнать, что есть слон. И им привели слона. Один из них протянул руку и коснулся его ноги.

- Я знаю, что это такое, – сказал он, – слон – это колонна.

Другой мудрец потрогал слона за бок и возразил:

- Нет, слон – это стена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: