Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Название:Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. краткое содержание

Психология и философия описывают мышление, не объясняя того, как это реализуется мозгом. Они подмечают общие закономерности и строят теории исходя из придуманных ими терминов. Нейрофизиология опирается на опытные данные. Она изучает структуру мозга, свойства нейронов, прослеживает пути распространения сигналов, делает выводы о функциях определенных участков мозга и их взаимодействии. Но она упирается в "предел отслеживания". Начиная с определенного уровня, наблюдение за активностью отдельных нейронов уже не позволяет ничего сказать о происходящих информационных процессах. Кибернетика пытается моделировать мозг, не имея ни четкой психологической концепции, ни сформировав хоть сколько-нибудь законченного представления об информационных процессах реального мышления. Собственно, то, что изучение мышления оказалось на стыке наук, и приводит к появлению "бурных фантазий" там, где исследователям приходится "играть на чужом поле". Но задача в том и состоит, чтобы из всего множества идей создать такую теорию, которая позволит заполнить интервал между нейрофизиологическими и психологическими знаниями. Про мозг известно настолько много, что обилие фактов маскирует спрятанные за этим базовые принципы. Маскирует настолько удачно, что многие начинают склоняться к мысли о невероятной сложности не только самой конструкции мозга, но и всех принципов, лежащих в ее основе. Но история познания всегда повторяется, и правильный ответ непременно оказывается неожиданным и простым.

Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Противоречивые чувства - это когда тёща падает в пропасть на вашем «Мерседесе».

Робот

Представим человекообразного робота. Наделим его различными датчиками, аналогами наших органов чувств. Выведем сигналы датчиков после предварительной обработки на монитор, где одной точке сопоставим один сигнал. Чувственная картина мира робота будет выглядеть как свечение определенного набора точек. Дадим роботу две лампочки: синюю и красную, которые будут показывать его состояние. Синяя – «плохо», красная – «хорошо». Создадим матрицу рефлексов, которая будет, исходя из сигналов датчиков, вызывать появление состояния «хорошо – плохо», то есть заставлять светиться лампочки. Так вот, если какая-либо причина заставит нашего робота двигаться, выполнять какие-либо действия, то картинка на мониторе станет меняться, а синяя и красная лампочки начнут весело перемигиваться, позволяя нам понять «что испытывает» робот.

Предположим, у робота есть видеокамера. Изображение, поступающее с камеры в виде точечного рисунка, будет аналогом сенсорной картины, переходящей в чувственное восприятие. Представим теперь, что у нас есть механизм, который оценивает общую яркость картинки. И если слишком темно, подает сигнал на вход «плохо» блока с лампочками. Это аналог механизма оценочного восприятия. При низком освещении будет рефлекторно загораться синяя лампочка, что мы будем трактовать как «роботу плохо». Теперь представим, что у робота есть система, которая анализирует картинку и выделяет все образы, которые может распознать. Результатом является некий список, который можно сопоставить с описанием картины мира. Представим следующую систему, которая анализирует список распознанного, и если обнаруживает в нем, например, улыбающееся лицо, то подает сигнал «хорошо» на блок с лампочками. Эта система будет иллюстрировать одну из сторон эмоциональной оценки: состояние «роботу хорошо» будет возникать не непосредственно от сенсорных причин, а от более глубокого анализа происходящего.

Конечно, возникает главный вопрос – зачем роботу это веселое перемигивание лампочек?

Главный принцип поведения

Кажется вполне очевидным, что ощущения, эмоции и состояние «хорошо – плохо» должны быть связаны с поведением человека. Какова эта связь? Наверно, любой, кто имеет отношение к технике, с ходу увидит в ощущениях и эмоциях управляющие сигналы. Вполне очевидно связать часть этих сигналов с побуждением к определенным действиям. Так же очевидно связать другую часть с информированием о достижении результата. Естественным образом находится место для отрицательных эмоций – это информация, что что-то не так и надо исправлять ситуацию, и для положительных – это информация, что результат успешно достигнут. Сразу оказывается очевидным место памяти – она хранит знания о прошлом опыте и позволяет выбрать наиболее адекватный путь. Если прошлого опыта нет, то можно ввести механизм планирования, который позволит смоделировать будущее и определит поведение. Стимула для поведения оказывается два – это снятие негативных эмоций и ощущений в настоящем и достижение положительных эмоций и ощущений в планируемом будущем.

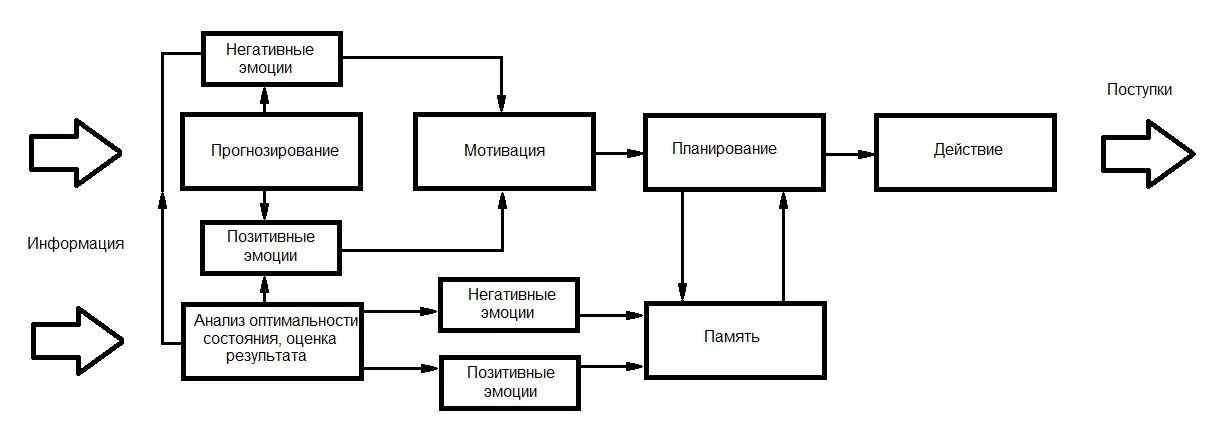

Рисунок 8. «Классическая» схема формирования поступка

В «классической» конструкции (Рисунок 8) все достаточно очевидно. Главные принципы:

Эмоции, существующие или прогнозируемые, создают мотивацию к действиям.

Мотивация диктует требуемый результат.

Поступки планируются с целью достижения результата, предписанного мотивацией.

Результат сравнивается с планом, о рассогласовании сигнализируют негативные эмоции, а об успехе положительные. И то и другое ведет к корректировке мотивации.

Достигнутые результаты, как успешные, так и нет, откладываются в памяти, чтобы использовать этот опыт в дальнейшем.

Эта схема может варьироваться в деталях и встречаться в разных трактовках. Неизменным остается одно – «руководящая и направляющая» роль эмоций, создающих мотивацию. И действительно, в нашей жизни мы постоянно убеждаемся, что эмоции и ощущения зачастую предшествуют нашим поступкам. Замечательность «классической» схемы в том, что она абсолютно естественно ложится на бытовое представление о побуждающих нас к действиям причинах. Эта схема - бальзам на душу тех, кто всегда интуитивно чувствовал, как оно все происходит, и хотел это формализовать. Эта схема настолько очевидна, что ее появление и развитие было абсолютно неизбежно. В любой ситуации есть простое, понятное всем неправильное решение. В действительности все происходит совсем не так. Причем, как это часто бывает с очевидными на первый взгляд утверждениями, ошибка кроется в самом главном базовом утверждении.

«После этого, следовательно, вследствие этого» (лат. post hoc ergo propter hoc) — логическая уловка, при которой причинно-следственная связь отождествляется с хронологической, временной.

«После значит вследствие» - именно эта логическая ловушка направила сторонников «классической» модели по ложному пути. Наблюдение того, что часто эмоции предшествуют поступкам, заставило предположить, что именно эмоции и есть их непосредственная причина. Так вот как раз это утверждение и ошибочно. А именно на нем строится вся «очевидная модель». Тогда как же на самом деле? Давайте разберемся.

Предположение, что «эмоции толкают к поступкам», заставляет с неизбежностью построить «классическую» модель. В ней каждый элемент далеко не случаен, а диктуется необходимостью добиться соответствия с тем, что наблюдается в реальности. Однако решимся на смелый шаг и откажемся от тезиса «эмоции толкают», будем исходить из того, что эмоции и ощущения только оценивают происходящее. Применительно к роботу с лампочками это означает, что мигание лампочек состояния «хорошо – плохо» напрямую никак не влияет на его поведение. Так вот, оказывается, что и в этом случае возникает вполне логичная модель.

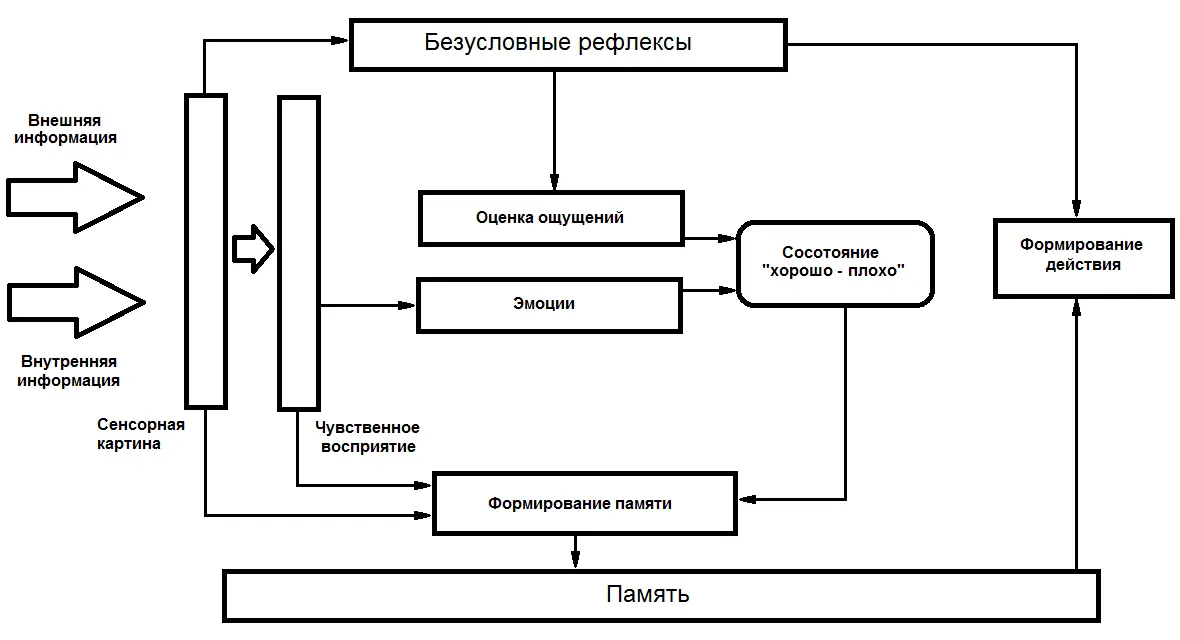

Рисунок 9. Предлагаемая схема формирования поступка

Эта модель работает так:

Изначально все действия – это следствие безусловных рефлексов.

Все происходящее с нами оценивается ощущениями. Эта оценка носит рефлекторный характер и определяется состоянием сенсоров.

Общий смысл происходящего оценивается эмоциями.

Ощущения и эмоции формируют состояние «хорошо – плохо».

Каждое действие, которое ведет к изменению состояния «хорошо - плохо», фиксируется памятью. Запоминается:

«Картина» того, что происходило.

Совершенное в этих обстоятельствах действие.

К какому изменению состояния «хорошо – плохо» это привело.

По мере накопления опыта память начинает «брать на себя управление». Когда узнается уже встречавшаяся ранее ситуация, память заставляет сделать действие, которое раньше вело к положительному изменению состояния «хорошо – плохо», и блокирует поступки, которые запомнились как ухудшающие это состояние.

Сила, с которой отдельное воспоминание влияет на совершение или не совершение поступка, зависит от запомненной степени изменения состояния «хорошо – плохо».

Управляющие воздействия от различных воспоминаний, относящихся к аналогичным ситуациям, складываются между собой.

В каждый момент автоматически совершается действие, которое, исходя из нашего опыта, сулит максимально возможное улучшение состояния «хорошо – плохо».

Новый опыт, как только он приобретен, начинает участвовать в формировании поведения.

Интервал:

Закладка: