Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Название:Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. краткое содержание

Психология и философия описывают мышление, не объясняя того, как это реализуется мозгом. Они подмечают общие закономерности и строят теории исходя из придуманных ими терминов. Нейрофизиология опирается на опытные данные. Она изучает структуру мозга, свойства нейронов, прослеживает пути распространения сигналов, делает выводы о функциях определенных участков мозга и их взаимодействии. Но она упирается в "предел отслеживания". Начиная с определенного уровня, наблюдение за активностью отдельных нейронов уже не позволяет ничего сказать о происходящих информационных процессах. Кибернетика пытается моделировать мозг, не имея ни четкой психологической концепции, ни сформировав хоть сколько-нибудь законченного представления об информационных процессах реального мышления. Собственно, то, что изучение мышления оказалось на стыке наук, и приводит к появлению "бурных фантазий" там, где исследователям приходится "играть на чужом поле". Но задача в том и состоит, чтобы из всего множества идей создать такую теорию, которая позволит заполнить интервал между нейрофизиологическими и психологическими знаниями. Про мозг известно настолько много, что обилие фактов маскирует спрятанные за этим базовые принципы. Маскирует настолько удачно, что многие начинают склоняться к мысли о невероятной сложности не только самой конструкции мозга, но и всех принципов, лежащих в ее основе. Но история познания всегда повторяется, и правильный ответ непременно оказывается неожиданным и простым.

Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гром грянул неожиданно, когда Эдвард Тауб, повторяя опыты Шеррингтона, пошел немного дальше. Он не только нарушил чувствительность одной руки, но и зафиксировал повязкой подвижность второй, здоровой руки. И произошло удивительное: обезьяны начали пользоваться «обездвиженной» рукой. Аналогичные удивительные результаты Тауб получил, перерезав чувствительные нервы обеих рук, а позже всего позвоночника, исключив возможность срабатывания каких-либо рефлексов.

Этими опытами Тауб убедительно опроверг «рефлексологическую теорию» и открыл путь для новых идей. Также Таубу удалось объяснить неподвижность конечностей в опытах предшественников. Он предположил, что после операции у обезьяны возникает спинальный шок, в результате которого она не может шевелить рукой. Пытаясь и не получая результата, обезьяна фиксирует такую модель поведения и перестает пытаться использовать непослушную руку, мозг перестраивается под использование здоровой руки. Когда спинальный шок проходит, и возможность двигать рукой восстанавливается, модель поведения «использовать только здоровую руку» уже четко сформирована, и прооперированная рука остается неподвижной и далее. Тауб назвал это явление «усвоенным неиспользованием».

Вообще-то «усвоенное неиспользование» было открыто значительно раньше Натальей Бехтеревой и было разработано как «теория устойчивого патологического состояния мозга». Бехтерева обнаружила, что поведение, которое формируется во время болезни, не проходит даже после излечения, когда причины, которые взывали это поведение, уже отсутствуют.

Опыты Тауба дополнили представление о «пластичности мозга». Сама концепция «пластичности мозга» говорит о том, что структура мозга не жестко зафиксирована (причем каждый участок выполняет свои вполне определенные функции), а структура пластична, и функции участков коры могут меняться, и притом достаточно существенно.

Когда Пенфилд проводил свои исследования, он использовал достаточно грубые электроды, которые затрагивали активность тысяч нейронов. Майкл Мерцених применил метод микрокартирования. Он использовал микроэлектроды, которые могли фиксировать активность отдельных нейронов. Мерцених исследовал небольшие области размером порядка одного-двух квадратных миллиметров. Проделав отверстие в черепе обезьяны над той областью, которая соответствовала кисти руки, и подключив электрод к одному из нейронов, он прикасался к различным местам кисти, пока не находил то место, на прикосновение к которому реагировал этот нейрон. Так удавалось построить карты значительно более детальные, чем это было у Пенфилда.

Составив карту кисти руки одной из обезьян, Мерцених затем удалил ей средний палец. Через несколько месяцев он повторил картирование и выяснил удивительные вещи. Карта среднего пальца исчезла, а карты соседних пальцев увеличились в размерах и заняли ее место. Когда в другом опыте он сшил вместе два пальца обезьяны, то впоследствии обнаружил, что их карты слились в одну.

В итоге на многочисленных примерах удалось убедительно показать основной принцип пластичности мозга: карты коры формируются постоянно и могут меняться в зависимости от того, с чем сталкивается мозг. Но что заставляет кору меняться, каков принцип этих изменений и как они влияют на поведение? Чтобы ответить на эти вопросы, опишем сначала базовые понятия, связанные с мозгом.

Безусловные рефлексы

Собственно, что такое рефлексы, всем хорошо известно - это стереотипная реакция организма на внешние раздражения. Рефлексы, которые присутствуют с момента рождения, называют безусловными рефлексами, чтобы подчеркнуть их различие с теми реакциями, которые вырабатываются по ходу жизни. Для новорожденного ребенка безусловные рефлексы полностью определяют его поведение. Попробуйте провести по ладошке малыша пальцем. Тут же сработает хватательный рефлекс, и ваш палец будет цепко схвачен. Этот рефлекс достался нам от сородичей-приматов как способ надежно закрепить ребенка на шерстистом теле матери. Если коснуться щеки или уголка рта малыша, сработает поисковый рефлекс — ребенок тут же повернет голову в сторону раздражения и откроет рот. Так он ищет материнскую грудь. А как только грудь найдется, сразу сработает сосательный рефлекс — новорожденный крепко захватит сосок и начнет усиленно его сосать.

Детские рефлексы со временем угасают, но и у взрослых остается огромное количество безусловных рефлексов. Например, отдергивание руки или ноги от любого болевого раздражителя — будь то острый, горячий, холодный или чем-то еще неприятный предмет. Чихание, если «засвербило» в носу. Моргание, если соринка попала в глаз. Таких примеров можно привести великое множество.

Несложно заметить, что безусловные рефлексы реализуют пусть простые, но исключительно целесообразные реакции. Эта целесообразность - следствие естественного отбора. Все безусловные рефлексы – это найденные в результате эволюционных проб и ошибок оптимальные ответы на соответствующие внешние воздействия.

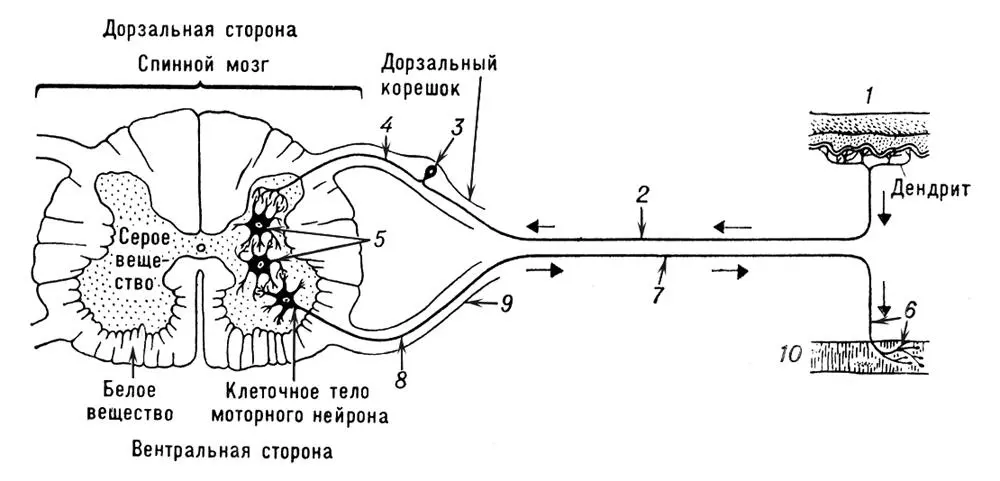

За безусловные рефлексы отвечают простейшие нейронные сети (Шеррингтон называл их дугами), которые замыкают чувствительные нейроны и двигательные. Эти замыкания, по большей части, находятся в спинном мозгу, но могут подниматься и выше и затрагивать структуры головного мозга.

Рисунок 4. Схема рефлекторной дуги: нервный импульс от рецептора 1 передаётся по чувствительному (афферентному) нейрону 2 в спинной мозг. Клеточное тело 3 чувствительного нейрона расположено в спинальном ганглии вне спинного мозга. Аксон 4 чувствительного нейрона в сером веществе мозга связан посредством синапсов с одним или несколькими вставочными нейронами 5, которые, в свою очередь, связаны с дендритами моторного (эфферентного) нейрона. Аксон 8 последнего передаёт сигнал от вентрального корешка 9 на эффектор 10 (мышцу или железу)

Первым, кто сформировал учение о рефлексах, был Иван Сеченов, который в 1866 году опубликовал ставший классическим труд «Рефлексы головного мозга». Позже Иван Павлов ввел деление рефлексов на безусловные и условные, назвав условными те, которые возникают на базе безусловных в ходе индивидуального развития.

Понятие безусловного рефлекса удобно расширить, если кроме видимых реакций организма включить в него внутренние реакции, также жестко завязанные на определенные раздражители. Тогда можно говорить, например, о рефлекторном появлении боли в ответ на раздражение болевых рецепторов. При такой трактовке можно говорить, что одно и то же воздействие может вызвать срабатывание нескольких рефлексов. Это утверждение кажется достаточно очевидным, однако в действительности может вести к путанице. Когда рецепторы кожи руки дают сигнал об ожоге, он поступает в спинной мозг и вызывает рефлекторное отдергивание руки. Из спинного мозга сигнал передается в головной мозг и там вызывает рефлекторное появление болевого ощущения. Это два различных рефлекса. Совершенно неправильно в этом случае говорить, что боль вызвала отдергивание руки. Всегда надо помнить, что «после того не значит вследствие того». Желание напрямую связать боль с отдергиванием может очень сильно увести в сторону от понимания того, как в действительности работает мозг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: