Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Название:Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. краткое содержание

Психология и философия описывают мышление, не объясняя того, как это реализуется мозгом. Они подмечают общие закономерности и строят теории исходя из придуманных ими терминов. Нейрофизиология опирается на опытные данные. Она изучает структуру мозга, свойства нейронов, прослеживает пути распространения сигналов, делает выводы о функциях определенных участков мозга и их взаимодействии. Но она упирается в "предел отслеживания". Начиная с определенного уровня, наблюдение за активностью отдельных нейронов уже не позволяет ничего сказать о происходящих информационных процессах. Кибернетика пытается моделировать мозг, не имея ни четкой психологической концепции, ни сформировав хоть сколько-нибудь законченного представления об информационных процессах реального мышления. Собственно, то, что изучение мышления оказалось на стыке наук, и приводит к появлению "бурных фантазий" там, где исследователям приходится "играть на чужом поле". Но задача в том и состоит, чтобы из всего множества идей создать такую теорию, которая позволит заполнить интервал между нейрофизиологическими и психологическими знаниями. Про мозг известно настолько много, что обилие фактов маскирует спрятанные за этим базовые принципы. Маскирует настолько удачно, что многие начинают склоняться к мысли о невероятной сложности не только самой конструкции мозга, но и всех принципов, лежащих в ее основе. Но история познания всегда повторяется, и правильный ответ непременно оказывается неожиданным и простым.

Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Основной механизм появления новых генов – это дупликация. Случайное удвоение нуклеотидной последовательности приводит к тому, что одна из копий гена продолжает выполнять первоначальную функцию, а другая копия переходит в режим ожидания и может без ущерба для организма накапливать мутации. Спустя поколения суммарные изменения могут привести к появлению у этой копии новой, выгодной для организма функции. Обычно в качестве примера такой эволюции приводят миоглобин, предком которого является гемоглобин. Миоглобин также связывается с кислородом, но адаптирован для выполнения этой функции в скелетной мускулатуре и мышцах сердца.

Эволюция идет быстрее, если кроме мутаций происходит обмен генами между разными особями. Так, среди растений существует перекрестное опыление, и потомство, соответственно, получает наследственные свойства от двух родителей — частично от одного, частично от другого. Обмен генами существенно повышает скорость эволюции. Если у кого-либо появляется полезный признак, его получают его потомки. Если у другого существа этого же вида появляется другой полезный признак, то обмен генами дает шанс возникнуть существу, у которого эти два полезных признака пересекутся.

У бактерий существует так называемый горизонтальный перенос генов, когда одна бактерия передает генетический материал другой, не являющейся ее потомком. Это явление было открыто при изучении передачи между разными видами бактерий резистентности к антибиотикам. Сейчас считается, что горизонтальный перенос играет огромную роль в эволюции бактерий, так как позволяет ценному признаку, появившемуся в одной популяции бактерий, очень быстро распространиться среди большого количества видов.

Половое размножение, свойственное, в том числе, человеку, кроме того, что обеспечивает обмен генами, создает дополнительные инструменты конкуренции внутри вида, что имеет далеко идущие последствия.

В 1859 году Чарльз Дарвин издал свой основополагающий труд «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». С этого момента началась драма в умах людей. С одной стороны, абсолютно все в природе вроде как подтверждает правильность эволюционного учения. Но с другой стороны - как поверить, что такая невероятная сложность живых существ – результат всего лишь случайных экспериментов природы. Этот конфликт веры долго терзал людей, заставляя одних сомневаться в теории Дарвина, а других отчаянно ее отрицать. Слава богу, сейчас глобально сомневаться уже не принято. Но конфликт веры не исчез, он перешел в распространенное убеждение, что кроме естественного отбора существуют механизмы, которые позволяют ускорить и оптимизировать эволюцию. Будем в этой книге исходить исключительно из принципов эволюционной теории, предполагая, что если что-то и ускоряет естественный отбор, то это свойства в его процессе и приобретенные.

Каждое качество, которое приобретается по ходу эволюции, оказывается выгодным для его носителей на тот момент, когда оно возникает. Но, возникнув и закрепившись, оно служит фундаментом для появления новых качеств. Когда все сильно усложняется, многое становится труднообъяснимым. И тогда возникает соблазн объяснить то, что объясняется, а остальное списать на «случайные исключения, которые подтверждают правила». Всегда надо помнить, что нет ничего случайного, абсолютно все, что принесла эволюция, имеет рациональное объяснение. И хорошая теория должна объяснять все, даже, казалось бы, незначительные нюансы.

Если муж приносит цветы без причины, значит, причина все-таки есть.

Мы в этой книге будем очень часто ссылаться на естественный отбор. В связи с этим сразу оговоримся. Понятно, что эволюция – это не направленное движение, подчиненное некой высшей цели. Нет никакой высшей силы, которая ставила бы задачи или наказывала за ослушание. Есть глобальное статистическое «так получилось». Но, для того чтобы повествование не получилось сухим и скучным, мы будем использовать не совсем корректные и совсем не корректные образные формулировки. Мы будем говорить, что-то вроде: «природе выгодно», «эволюция создала», «природа придумала». Все это надо воспринимать как фигуры речи и всегда помнить о статистической сути естественного отбора.

Кора мозга

Вся наша жизнь пронизана алгоритмами. С появлением компьютеров понятие алгоритм стало чуть ли не ключевым во многих областях знаний. Алгоритм как последовательность действий, ведущая к нужному результату, - это не только способ решения практических задач, это еще и критерий понимания. Если мы можем создать алгоритм, воспроизводящий результаты работы природной системы, то мы часто считаем, что работа этой системы нам понятна. Конечно, здесь кроется определенный подвох. Из того, что алгоритм выдает аналогичный результат, нельзя сделать вывод, что природа получает его тем же способом. Надо очень осторожно подходить к использованию алгоритмических аналогий, когда речь заходит о работе мозга. Стоит учитывать: то, что мы наблюдаем как определенный функциональный результат, может быть, с одной стороны, следствием работы генетически предопределенных структур, и тогда алгоритмическое описание вполне уместно, а может быть следствием самоорганизации и приобретения новых свойств, и тогда алгоритмическое описание результата не имеет особой ценности без понимания принципов самоорганизации.

Основное представление о самоорганизации связано с корой мозга, образующей его наружную поверхность. У человека кора занимает более 40 процентов от общего объема мозга. У всех других живых существ размер коры существенно скромнее. Большая часть объема коры у человека приходится на новую кору - неокортекс. Свое название «новая» эта часть коры получила потому, что возникла на поздних этапах эволюции. У низших млекопитающих эта часть коры только намечена. Иногда новую кору называют новым мозгом, а остальные структуры — древним мозгом.

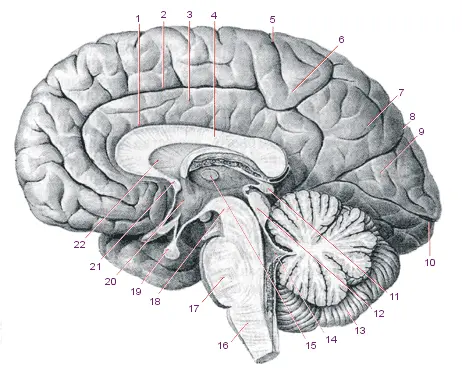

Рисунок 1. Строение мозга человека

1. Борозда мозолистого тела. 2. Угловая борозда. 3. Угловая извилина. 4. Мозолистое тело. 5. Центральная борозда. 6. Парацентральная долька. 7. Предклинье. 8. Теменно-затылочная борозда. 9. Клин. 10. Шпорная борозда. 11. Шишковидное тело. 12. Пластинка четверохолмия. 13. Мозжечок. 14. Четвертый желудочек. 15. Межталамическое сращение, таламус. 16. Продолговатый мозг. 17. Варолиев мост. 18. Ножка мозга. 19. Гипофиз. 20. Третий желудочек. 21. Передняя (белая) спайка. 22. Прозрачная перегородка

Во второй половине XIX века было обнаружено, что поверхность коры не однородна, а состоит из зон, имеющих определенную специализацию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: