Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Название:Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Редозубов - Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. краткое содержание

Психология и философия описывают мышление, не объясняя того, как это реализуется мозгом. Они подмечают общие закономерности и строят теории исходя из придуманных ими терминов. Нейрофизиология опирается на опытные данные. Она изучает структуру мозга, свойства нейронов, прослеживает пути распространения сигналов, делает выводы о функциях определенных участков мозга и их взаимодействии. Но она упирается в "предел отслеживания". Начиная с определенного уровня, наблюдение за активностью отдельных нейронов уже не позволяет ничего сказать о происходящих информационных процессах. Кибернетика пытается моделировать мозг, не имея ни четкой психологической концепции, ни сформировав хоть сколько-нибудь законченного представления об информационных процессах реального мышления. Собственно, то, что изучение мышления оказалось на стыке наук, и приводит к появлению "бурных фантазий" там, где исследователям приходится "играть на чужом поле". Но задача в том и состоит, чтобы из всего множества идей создать такую теорию, которая позволит заполнить интервал между нейрофизиологическими и психологическими знаниями. Про мозг известно настолько много, что обилие фактов маскирует спрятанные за этим базовые принципы. Маскирует настолько удачно, что многие начинают склоняться к мысли о невероятной сложности не только самой конструкции мозга, но и всех принципов, лежащих в ее основе. Но история познания всегда повторяется, и правильный ответ непременно оказывается неожиданным и простым.

Цветные эмоции холодного разума. Книга первая. Логика эмоций. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1861 году к французскому врачу Полю Брока пришел пациент, который потерял способность говорить и мог сказать только «тан-тан». Когда пациент скончался, Брока исследовал его мозг и обнаружил, что участок левой лобной доли размером с куриное яйцо был поврежден. Брока пришел к выводу, что эта часть мозга отвечает за речевые способности. Исследования головного мозга других пациентов с аналогичными симптомами подтвердили предположения Брока, и с тех пор эта зона называется в его честь. Неспособность произнести ничего, кроме повторяющихся слогов, назвали афазией Брока.

В 1871 году немецкий врач-невролог Карл Вернике диагностировал у нескольких своих пациентов другой тип афазии. Они могли отвечать на определенные вопросы, но их ответы не имели смысла и содержали бессмысленный набор звуков вместо отдельных слов. Например, если бы вы спросили одного из пациентов Вернике, где он живет, он мог бы ответить: «Да, конечно. Грустно думдить па редко пестовать. Но если вы считаете барашто, то это мысль, тогда стрепте». Проведя аутопсию, Вернике обнаружил, что такой тип афазии был вызван поражением другой зоны, расположенной рядом с зоной Брока. И болезнь, и зона мозга были названы в честь Вернике.

Чтобы понять назначение различных зон, исследователи начали проводить опыты с раздражением коры электрическим током. Опыты на животных показали, что при раздражении отдельных участков коры возникает сокращение мышц конечностей, причем в той половине тела, которая противоположна раздражаемому полушарию.

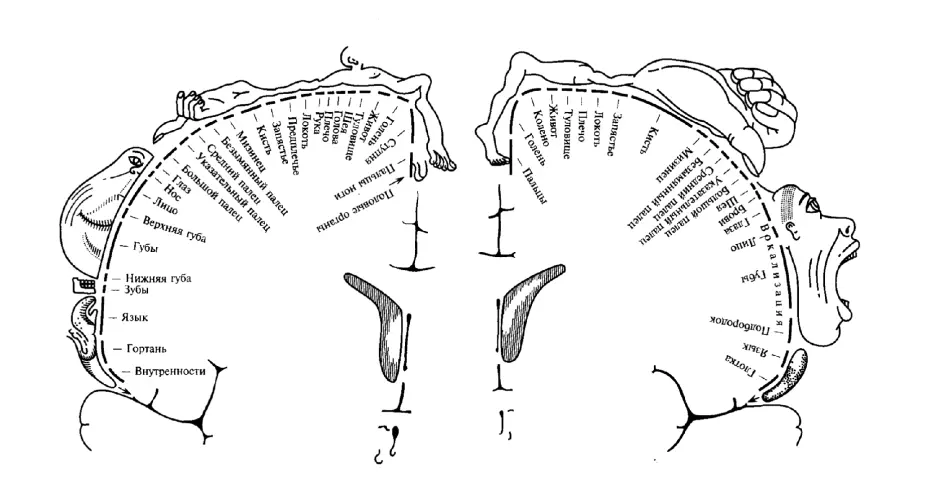

В 20-х годах XX века Уайлдер Пенфилд занимался хирургическим лечением эпилепсии. Он разработал методику, которая заключалась в том, что во время операции на открытом мозге производилась электрическая стимуляция различных его отделов, что позволяло более точно локализовать эпилептический очаг. Во время операции больные находились в сознании и описывали свои ощущения, которые тщательно фиксировались, а затем анализировались. Пенфилд использовал информацию, полученную в ходе сотен операций на мозге, для создания функциональных карт поверхности коры мозга. Он обобщил результаты картографии основных моторных и сенсорных областей коры и впервые точно нанес на карту корковые области, касающиеся речи. Пенфилд показал, что, чем большее значение имеет та или иная функциональная система организма, тем более обширную территорию занимает ее проекция. Так возникли известные схемы, которые называют «человеком Пенфилда». Он имеет непропорционально большие губы, рот, руки, но маленькое туловище и ноги — в соответствии со степенью управляемости тех или иных групп мышц и их общим функциональным значением. Пенфилд установил, что сенсорные и двигательные зоны мозга похожи на карты человеческого тела. Соседние участки тела, как правило, представлены соседними участками коры мозга.

Рисунок 2. «Гомункулус» Пенфилда. Слева – корковая проекция чувствительности; справа – корковая проекция двигательной системы

Для исследования того, как распространяется возбуждение внутри коры, был придуман метод химической стимуляции. Бумажку, смоченную раствором стрихнина, налагали на определенный участок коры головного мозга, тем самым раздражая его. Затем электроды последовательно прикладывали к соседним участкам, «прощупывая» таким образом, далеко ли распространяется вызванное раздражение. Эксперименты показали, что на стимуляцию одного участка порой отвечали различные зоны коры, расположенные иногда на значительном расстоянии от раздражаемого пункта. Таким образом, сформировалось представление об иерархии проекций зон коры. Зоны, отвечающие за проекции сенсорной и двигательной информации, назвали первичными. Зоны, которые наиболее связаны с первичными, назвали вторичными. И наконец, зоны, которые возбуждаются вслед за вторичными, назвали третичными.

Опыты по электростимуляции показали, что с переходом от нижних уровней к высшим усложняются и вызываемые образы — как зрительные, так и слуховые. Раздражение первичных отделов зрительной коры вызывало у пациентов на операционном столе элементарные ощущения. Больные видели мелькающие световые точки, окрашенные шары, языки пламени... Аналогичная картина наблюдалась при раздражении и первичных участков слуховой коры, с той лишь разницей, что в этих случаях у людей появлялись элементарные слуховые галлюцинации (шумы, звуки различного тона).

Раздражение вторичных отделов зрительной коры вызывало сложные, причудливо оформленные зрительные образы: испытуемые видели людей, зверей и т. п. Причем, как в статике, так и в движении.

Воздействие на аналогичные области слуховой коры приводило к появлению сложных слуховых галлюцинаций — звучанию музыкальных мелодий, иногда фраз известных песен, при этом пациент осознавал, что внешний источник звука отсутствует.

Воздействие электрических импульсов на третичные отделы зрительной коры приводило к многоплановым галлюцинациям, сопровождаемым звуковыми компонентами. Больные видели развернутые сцены, целые картины, слышали звуки оркестра (Penfild, и др., 1968).

Очень упрощенно распространение активности в коре можно представить следующим образом. Вся сенсорная информация тем или иным путем проецируется на первичные зоны коры. Первичные зоны проецируются на множество других зон, которые, в свою очередь, проецируются дальше. Сложность системы проекций можно представить, взглянув на Рисунок 3.

Рисунок 3. Структура связей мозга человека. По материалам университета Индианы (Stu)

Когда в результате проецирования информация отображается на двигательные зоны, это приводит к поступкам. Когда же отображение приходится, обратно, на первичные сенсорные зоны, это воспринимается как мысленный образ.

Пластичность мозга

Чарльз Скотт Шеррингтон получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1932 году за исследования функций нейронов. Так вот, еще в 1895 году он начал опыты, в которых перерезал обезьянам афферентный, или чувствительный, нерв, по которому сенсорные импульсы поступают в позвоночник. Та конечность, у которой такой нерв был перерезан, теряла чувствительность, обезьяна переставала воспринимать прикосновения, боль, не получала информацию о положении конечности в пространстве. Результат таких опытов был неочевиден. Несмотря на то что двигательные нервы не были повреждены, конечность обездвиживалась. Обезьяна переставала ею пользоваться. Объясняя этот факт, Шеррингтон стал сторонником идеи, что все наши движения есть реакция на какой-либо стимул. Эта концепция стала называться «рефлексологической теорией движения». На долгие семь десятков лет в ученом мире стало господствовать убеждение, что начало любого действия - это рецепторная информация, которая ведет к срабатыванию рефлекса. При этом даже сложные поступки есть просто комбинация более простых рефлекторных движений, которые, в свою очередь, запускаются сенсорным раздражением. Обезьяны с обездвиженными руками очень хорошо вписывались в эту концепцию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: