Юрий Герасимов - Тропой таёжного охотника

- Название:Тропой таёжного охотника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Читинское книжное издательство

- Год:1960

- Город:Чита

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Герасимов - Тропой таёжного охотника краткое содержание

…Лето 1944 года. Идёт четвёртый год войны. Лейтенант Симов откомандирован в верховья реки Ингоды на заготовку продовольствия и добычу меха. Обескровленная долгой войной страна и советская армия остро нуждаются в мясе, рыбе и деньгах за панты и пушнину. Собрав в Чите бригаду из трёх опытных местных охотников, главный герой отправляется в забайкальскую тайгу…

В процессе повествования автором подробно и скрупулёзно освещаются все стороны таёжного промысла. Рассказы о повадках и поведении лесной и речной живности, зарисовки природы и быта промысловиков, описание их добычных хитростей, ухваток и тонкостей изготовления различных снастей и приспособлений — всему нашлось место в этой книге.

Текст богато иллюстрирован видами природы и изображениями животных, а также практическими рисунками и чертежами. Художник Алексей Никанорович Комаров. Технические рисунки автора.

Любителям охотничьей и рыболовной литературы рекомендуется.

Тропой таёжного охотника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В широких падях чернели заросли «ерника» — кустарниковой карликовой березы. На увалах, южных склонах, росли густые сосняки. Местами по низинам стояли хмурые пихтарники, а по сиверам по-прежнему частила лиственничная тайга. Следы изюбров в таких местах встречались редко. Их сменили следы лосей.

В верховье реки на склонах появились кедры. За ними, выше — редколесье, сухостой, завалы камня, кедровый стланик и, наконец, на высоте полутора километров, — гольцы. Здесь обитали белки, соболи и сеноставки.

На третий день пути охотники достигли соболиных урочищ. В затишье из елового лапника был сделан односкатный балаган, запасены дрова, пробита прорубь.

Костер у балагана едва тлел. Под навесом лежали рюкзаки и котелки. Стоянка пустовала. Все разошлись по ближним склонам.

Симов отправился вверх по Шепшулте. За первым поворотом речки его внимание привлек небольшой бурый зверек величиной с котенка. Пушистый, но в то же время гибкий, соболь ловко прошел прыжками по бурелому и каменистым осыпям. Зверек вскочил на пень, перебежал вдоль по колодине и скрылся в буреломе. Его парный следок замысловатой стежкой шел по опушке верхом, то уходил порой под снег.

Соболь.

Свернув по ключу в смежную падь, Симов встретил след другого соболя, по-видимому, старого, отяжелевшего. В отличие от первого, этот зверек ходил короткими полуметровыми прыжками, придерживаясь каменистых осыпей. Следы его часто терялись в расщелинах и под камнями. Под вечер охотник вышел по следу на каменистый склон, поросший кедровым стлаником. Здесь соболь столько напетлял, что Симов запутался в его следах. Сделав большой круг, он снова обнаружил знакомый след и по нему пришел к поваленному кедру. Под ним скрывалась норка с обледенелыми стенками. К норке сходились разной давности следы.

Сгустились сумерки. Симов спустился по ключу к Шепшулте и вернулся на стан. Сибиряки уже собрались у костра.

— Так вот, товарищи, — сказал лейтенант, подсаживаясь к очагу, — сегодня посмотрел я, как ваши соболи живут. Придется нам делом заняться и посчитать их.

— Пустое дело, — пренебрежительно заметил Рогов, — черт их сочтет… Нетто мы пришли сюда лесную бухгалтерию заводить? От счета зверя не прибудет… — закончил он и испытующе взглянул на лейтенанта.

Симов будто и не слышал этих слов и продолжал рассказывать, что видел днем и как придется проводить учет зверей.

— От этого учета зависит план осеннего отстрела соболей. Ведь гон у них проходит летом и срок беременности — 9 месяцев, а соболюшки только в двухлетнем возрасте и старше приносят в среднем трех щенят. Стало быть, из ста зверей можно добыть нс больше трех десятков, иначе соболь снова пойдет на убыль.

Уваров живо заметил:

— Чудно! Мала зверюшка, а носит, что лосиха, — девять месяцев… А все же добро-то соболей в тайге прибавилось. Ты помнишь, чтоб они на устья речек выходили? — обратился он к Рогову.

— Я сорок лет зверую по тайге и этого зверька раньше только в гольцах промышлял, — ответил Рогов. — Видно, запрет охоты пошел на пользу. Теперь в каждом ключе по соболю живет, это верно. Здесь осенью с Батыром можно десятки их добыть.

— А разве без собаки нельзя? — осведомился Симов.

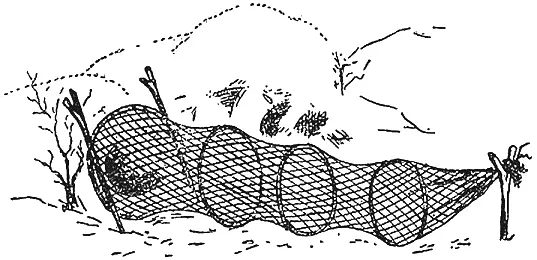

— Пошто нельзя? Поймать можно капканом и кулемкой. Можно стропить и самому. Вот как тебе нынче далось, — продолжал Рогов. — Будь с тобой рукавчик — растянутая на деревянных кольцах сеть в рукав величиной, — поставил бы ее открытым горлом к норке, а сам через щели меж камней пошуровал палкой, ан смотришь — и вскочил бы соболь в сеть.

Рукавчик на соболя, поставленный у норы.

Поговорив о соболях, сибиряк стал рассказывать о разных случаях из таежной жизни:

— У нас здесь лоси ходят по два-три вместе. Держатся они низинных мест: в ключах, по старым гарям занимают небольшой район в 5—10 километров. В таких местах они обламывают побеги молодых осин, берез, рябин и ив. Едят сосновую хвою, общипывают кустики брусники, таволги и голубики. Наш сохатый и летом ветки ест, хотя кругом полно травы. Потом на солонцовые болота ходит, за раз съедает по пуду соленой грязи. Изюбры — те по-другому. Ходят они табунами до десяти голов, живут в горах, по крутым южным склонам — увалам. Зимой, как и сохатые, ломают много веток, но и траву едят, а в сиверах — лишайники.

Узнал Симов от стариков, что забайкальские сохатые теряют рога в январе и в феврале, что росомаха сильна, как небольшой медведь, и с ней не могут сладить даже две собаки, что по увалам встречается кабан, и подходить к нему нужно только тогда, когда он роет землю и вертит хвостом. Если хвост замер — и ты замри: кабан насторожился.

В свою очередь и Симов рассказал товарищам много такого, о чем они не знали. Таежники слушали с интересом. Глуховатый Фока подставлял ухо чуть не к самому лицу лейтенанта. Чего он недопонимал, Рогов растолковывал ему жестами: старые приятели умели отлично сговариваться друг с другом.

Много повидали на своем веку охотники, до тонкости знали нрав таежных зверей и птиц, а вот чем вызваны те или иные их повадки — объяснить не умели.

Здесь, у вечернего костра, они узнали от Симова, что лоси, изюбры и другие травоядные потому падки так на соль, что в растительных кормах ее очень немного, значительно меньше, чем требуется животным, что бурундук во время зимней спячки настолько остывает, что жизнь едва теплится в нем, а в сильные морозы, когда промерзнет его норка, он просыпается, ест запасенные орехи, согревается таким путем и снова засыпает.

В иной год зайцы и полевки обильно размножаются, а порою, в голодный год, слабеют и почти поголовно вымирают. Это сказывается на благополучии и численности многих животных тайги. Когда мало полевок, ценные пушные звери — лисицы, колонки и горностаи — голодают. Если же нет зайцев, то росомаха, волк и рысь сильней преследуют оленя, косулю, кабаргу и боровую птицу.

Рыхлый и глубокий снег в лесу мешает расселяться по тайге волкам, лисицам и косулям. Зато в малоснежную холодную зиму худо приходится глухарям, косачам и рябчикам: ночуя не в снегу, а на земле, они отмораживают себе зоб, набитый мерзлой почкой и хвоей, а весной, если во время кладки нагрянут сильные морозы, — гибнут их яйца. В такой год боровая птица почти полностью исчезает.

С особым интересом слушали сибиряки рассказ о том, как зайца-русака расселяли по Сибири. Не мог преодолеть заяц уральские леса, пришлось завозить его на поезде и самолете. Норка, небольшой ценный зверек, прижилась на речке Чикое, а вот на Джиле не может жить, так как по этой речке зимой нет полыней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: