Роман Устинов - Индия наизнанку

- Название:Индия наизнанку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Устинов - Индия наизнанку краткое содержание

Произведение также повествует о том, как автор работал рикшей в Индии и школьным учителем в непальской деревне, о том, как он находил общий язык со святыми, йогами, монахами, путешествовал по Гималаям и трущобам. Индия и Непал — без прикрас, без Болливуда и не с обложки рекламных проспектов, а такие, какие они есть на самом деле и какими их увидел автор. С рикшами, бродягами, сжигаемыми трупами на берегу священной реки Ганги и красотой гималайских гор.

Кто-то найдет для себя практическую информацию о транспорте и ночлеге в этих странах, а кого-то книга, наоборот, отпугнет от потенциальной поездки: события описаны очень красочно и реалистично. Издание крайне рекомендуется отправляющимся в Индию впервые, дабы разрушить некоторые иллюзии и нарисовать реальную картину того, что может шокировать неподготовленного.

Индия наизнанку - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Незаметно наступал урок географии.

— Так, кто тут самый смелый? — вопрошал я. — Покажите-ка мне Непал на карте!

Если думать было не обязательно, как на математике, а нужно было лишь угадывать, то смелыми оказывались все. Двадцать учеников — без малого весь класс, сорвавшись со своих мест, расталкивали друг друга локтями и, наперебой визжа, пытались найти родную страну на карте.

— Вот, вот! — попеременно тыкали они то в Колумбию, то в Намибию.

Из четвероклассников Непал, увы, не нашел никто.

Кто-то даже указал на Командорские острова (они почему-то были подписаны), решив, что это Катманду.

Неудивительно, что дети не знали географию почти совсем. Еще хуже, чем математику или английский. Большая часть из них ни разу не бывала даже в столице, да и учителя, что называется, «хромали».

Брат Сурендры как-то раз пришел ко мне с контурными картами за консультацией. За разговором мы выяснили, что он с полной уверенностью полагает, что Африка — это Индия.

— Вот же, и Шри-Ланка есть рядом, — показывал он на неподписанный Мадагаскар, притулившийся к юго-востоку от Африки.

Да куда там учителя! Непальские учебники географии для разных классов включали различные континентальные модели: где-то континентов было пять, а где-то — семь. Да и количество океанов от учебника к учебнику варьировалось: периодически всплывал упраздненный Южный океан.

«Made in Pakistan», «Made in China» — значилось на обложках. Трудно было говорить о качестве «английского» образования. Учителя же на такие мелочи внимания не обращали, какая разница, сколько океанов или континентов.

Мне приходилось — насколько это возможно — вносить коррективы в существующий материал, объясняя ученикам, а иногда и учителям, что к чему.

Уроки географии в младших классах, так же, как и у нас, в России, назывались «природоведением» и включали в себя все: зоологию, ботанику, астрономию.

Я с интересом листал книжки, предназначенные для детей. Большинство из них — на английском, поэтому изучать их было одно удовольствие.

На одном из уроков детям предлагалось запомнить, чьи экскременты какому животному принадлежат. Урок снабжался красочными иллюстрациями. Было и практическое задание: соединить стрелочками какашку и животное. К моему сожалению, все мои «старшеклассники» были уже в этом вопросе образованными: учебник с фекальными упражнениями предназначался для третьего класса. А я был бы не прочь, ради смеха, провести урок на подобную тему.

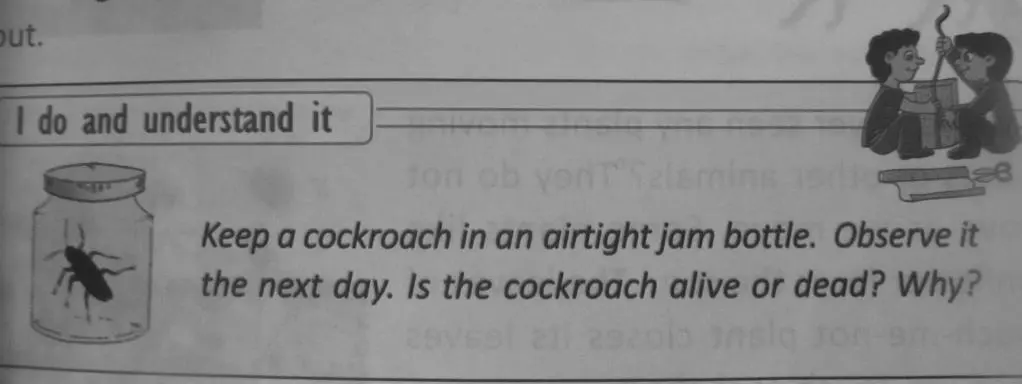

Другое задание.

«Засуньте таракана в банку. Закройте плотно крышку. Подождите сутки.

Откройте банку. Жив ли таракан или мертв? Почему?»

— Так, дети, почему таракан умер? — интересовался я.

— Потому что не кормили! — отзывались они.

— Хорошо, ну а еще чего ему не хватало?

— Воздуха!

Сообразительные. Четвероклассники были моими любимчиками.

Тогда мне было не понять, что такие маловажные, с точки зрения непальского крестьянина, вещи: океаны, континенты — вряд ли пригодятся детям в будущем.

Гораздо важнее было маршировать строем и отличать коровье дерьмо от лошадиного.

Сурендра периодически заходил к нам в класс, послушать, дать что-то свое, но моей работой он был полностью доволен: по-непальски я не разговаривал, дети со мной, соответственно, тоже, поэтому приседать никому не приходилось.

Лишь иногда директор, для пущей важности — не в моих глазах, а в глазах детей, — делал нам всем замечания за галдеж в классе.

— Почему так шумно? — приподнимал он свою директорскую шляпу.

Но я уверял его, что это часть образовательного процесса, и Сурендра — и без того спокойный малый, надвигал шляпу на глаза, как заправский мафиози, и переходил в другой класс. Галдеж из нашего, конечно же, слышался и там: стенки-то бамбуковые, а дверей никаких нет. Но Сурендре было, в общем-то, безразлично.

Каким образом школьники умудрялись при таком бардаке, царившем в школе (и которому я тоже способствовал, с попустительства Сурендры), сдавать экзамены в конце года, — я не представляю. Но, очевидно, никаких аттестационных комиссий в деревню не приезжало, выйти в большую жизнь выпускники еще не успели. Да и выпускников-то как таковых еще не было. Школа работала четвертый или пятый год. До этого в деревне была лишь одна — государственная — школа, в которую мне за время почти месячного проживания в деревне сходить так и не довелось.

Наконец, заканчивался учебный день.

Дети опять строились и пели сначала гимн Непала, на непальском, потом гимн школы — уже на английском. Мне иногда поручали почетную должность лупить в барабан, стоявший во время развода во дворе школы. После церемонии школьники нестройными рядами разбредались по деревне, работать в своих огородах и изредка вспоминать про домашнее задание.

Я был нестрогим учителем.

Так, день за днем, моя жизнь в долине Ламджунг текла своим чередом.

Утром я просыпался в своем скворечнике на крыше, мылся из ведра, если была вода, и шел в школу, если был учебный день.

Идти до школы было не близко: несмотря на то, что ее было, по большому счету, видно из дома, рисовые террасы, ручьи, пригорки, камни запутывали маршрут так, что до школы можно было добираться около получаса. После занятий я иногда играл в волейбол с подростками из деревни; площадка находилась недалеко от нашего дома. В другие дни ходил в гости — родители детей приглашали — и везде встречал добрый прием.

По мере моего вживания в деревенскую действительность и укрепления наших дружеских отношений с детьми, они все чаще и чаще приходили ко мне домой по вечерам — с просьбами помочь им с домашним заданием по математике, а заодно и пользуясь возможностью откосить от работ по хозяйству.

Девчонки протягивали мне свои тетради и просили объяснить материал заново, но слушали плохо. Получалось, что почти всю домашнюю работу я проделывал за них, оставалось совсем не много.

— Все понятно? — спрашивал я.

— Да-да-да, — галдели они, надеясь поскорей заняться чем-нибудь еще.

— Дальше сами, — захлопывал тетрадь я. — Завтра проверю.

— Хорошо, хорошо, — уверяли школьницы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: