Владислав Тимофеев - Горнозаводское кольцо Прикамья

- Название:Горнозаводское кольцо Прикамья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:19

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Тимофеев - Горнозаводское кольцо Прикамья краткое содержание

Где стоял первый в России медеплавильный завод? В каком месте можно найти железные розы? Почему наказали первооткрывателей угля Кизеловского бассейна? Где самые высокие шансы отыскать алмаз? Какое уникальное месторождение нашего края образовалось ещё до появления Уральских гор?

Если вы хотите узнать всё это и многое другое, то эта книга для вас!

Горнозаводское кольцо Прикамья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Артемьевский железный рудникнаходился в посёлке Рудничный, в его нижней части вблизи железнодорожной станции Няр. С высоты отвала угольной шахты «Рудничная» открывается красивый вид на окрестности. Назван он так в честь сына И. Л. Лазарева — Артемия Лазарева (1768—1791). Открыт рудник в 1783 году, и работал он приблизительно до 1928. После революции рудник был назван рудником имени Коммунаров. Это был один из последних железных рудников в Пермском крае. Руда добывалась в основном подземным способом, а также в карьере. « Подтверждением богатства Артемьевского месторождения служит возвышающаяся в виде скалы стена старого разноса до 10 метров высотою, состоящая из сплошного бурого железняка » — писал известный геолог А. А. Краснопольский. Вокруг рудника вырос довольно большой посёлок с деревянной церковью, которая до наших дней не сохранилась.

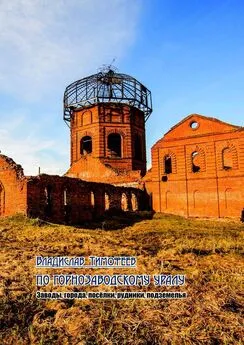

Прогулку по местам, связанным с добычей угля, мы начнём с расположенного недалеко от заводской плотины памятника штольне Запрудной, месту первой добычи угля на Урале (59° 03’33.3˝ с.ш. 57° 39’50.2˝ в.д.). А в микрорайоне, называемом Володарка (имени Володарского), установлен памятник шахте им. Володарского (Старо-Коршуновским копям, 59°3’59˝ с.ш. 57°37’51˝ в.д.), первой крупной шахте бассейна. При въезде в город Кизел со стороны Губахи одним из первых бросается в глаза большой комплекс полуразрушенных зданий на высоком холме. Они видны практически из любой точки города. Это комплекс зданий Центральной обогатительной фабрики. Фабрика начала строиться в 1934 году в связи с интенсивным освоением ресурсов Кизеловского угольного бассейна. А так как кизеловский уголь содержит в себе много примесей, то его требовалось обогатить. В результате был построен большой комплекс зданий, начался монтаж оборудования, но ввод фабрики в эксплуатацию откладывался из-за технических проблем, а вскоре началась Великая Отечественная война. Развернулась массовая эвакуация промышленных предприятий на Восток. Вот и в Кизел приехал эвакуированный из Киева Станкостроительный завод им. Горького. Установленное оборудование обогатительной фабрики было демонтировано. После войны станкостроительный завод вернулся в Киев, а на территории разместился Кизеловский машиностроительный завод. В настоящее время часть корпусов занимает его преемники — Кизеловский ремонтно-механический и Западно-Уральский крановый заводы. Часть корпусов используются как склады, а большая часть заброшена. Зрелище довольно впечатляющее — семиэтажные корпуса с выбитыми окнами и без перекрытий. Пейзаж дополняют множество труб. Здания в большинстве своём построены с применением несущего бетонного каркаса и облицованы кирпичом, в стилистике конструктивизма конца 1930-х годов. Объект уникальный для Пермского края и очень напоминает более известные пейзажи Припяти.

Руины Обогатительной фабрики

В посёлке шахты имени Ленина («Ленинке») обращает на себя внимание кирпичный дом из красного кирпича, построенный в 1923 году в стиле модерн (59°3'4˝ с.ш. 57°37’14˝ в.д.). Возможно, в здании размещалось управление Копи имени Ленина, так стала называться Княжеская копь после Революции. Сама Княжеская копь находилась рядом, сейчас на её месте заброшенные корпуса Кизеловского рудоремонтного завода. На территории завода уцелело дореволюционное здание первой электростанции угольного бассейна, построенное в 1911—1912 годах (59° 03’14.1˝ с.ш. 57° 36’08.1˝ в.д.).

Заброшенный дом на «Ленинке»

А в посёлке Шахта или, как говорят местные жители, Северная есть даже заброшенный шахтёрский клуб (ул. Баумана, 9), с колонным портиком и шикарными лестницами, напоминающий дворянскую усадьбу.

Раздел 5.3 Губаха

Один из живописнейших уголков Урала, город-призрак и палеонтологический музей под открытым небом.На экскурсию потребуется 2 дня. Губаха — центр Губахинского городского округа, расположена в 210 км от Перми. В городе имеется несколько гостиниц и баз отдыха. До Губахи ходят автобусы и электрички (станция Углеуральская). Город связан поездам и с Екатеринбургом и Нижним Тагилом.

Слово «губаха», происходит от прозвища человека с большими губами, видимо, одного из первых обитателей здешних мест. Ещё одна версия возводит это слово к диалектному «губа» — гриб, то есть грибное место. Собственно, Косьва это довольно крупный приток Камы длиной 283 км. Название реки с коми-пермяцкого переводится как порожистая река. И это действительно настоящая горная речка с перекатами, летом Косьва очень сильно мелеет.

Скалы Ладейной горы на Косьве

История Губахи началась в 1755 году, когда строгановские рудознатцы обнаружили на берегу Косьвы, напротив Крестовой горы, железную руду. Считается, что из первого чугуна, выплавленного на губахинской руде, был отлит крест, который установили на северной вершине хребта Рудянский спой, получившей отсюда своё название. До наших дней чугунный крест не сохранился, и на вершине горы установлен деревянный. По реке Губашке (Губахе), притоку Косьвы, этот рудник назвали Губахинский. Вскоре в Губахе появилась пристань. Здесь на построенные в верховья барки грузили продукцию Кизеловского завода и сплавляли её весенним сплавом. Также местные жители занимались выжиганием древесного угля для металлургических заводов и строительством барок. В 1828 году здесь было сделано ещё одно открытие, на долгие годы определившее направление развития Губахи: на левом берегу Косьвы, под Крестовой горой обнаружили каменный уголь. Хотя в литературе встречаются сведения о находке угля на Косьве в предыдущем столетии. С 1879 года, после проведения Уральской Горнозаводской железной дороги, добыча угля резко выросла. В то время действовали Верхне- и Нижне-Губахинские, Крестовская и Половинковские копи.

Ещё в 1924 году в Губахе была построена Кизеловская ГРЭС-3, первая на Урале, и одна из первых в стране, построенная по плану ГОЭЛРО. Электростанция была построена для снабжения электричеством угольных копей, линии электропередач протянулись также к Чусовскому и Лысьвенскому металлургическим заводам и даже до Перми. Благодаря этой электростанции, одной из первых в Советском союзе была электрифицирована железнодорожная ветка Чусовская-Кизел. В 1928 году Губаха (Верхняя Губаха) стала посёлком городского типа, а в 1941 году и городом с присоединением к ней посёлков Кржижановск (Нижняя Губаха) и шахты имени Крупской. В это же время рядом с городом началось строительство Широковской ГЭС. Плотина была достроена только в 1948 году при помощи бесплатного труда заключенных. Широковское водохранилище довольно глубоко, средняя глубина составляет 12,9 м, а максимальная, у плотины, 36 м. Интересно то, что в 1956 год в него упал метеорит, так до сих пор и не найденный. Связано это с тем, что метеорит упал далеко от берега, но в процессе исследований была обнаружена метеоритная пыль.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: