Вячеслав Пальман - На суше и на море 1979

- Название:На суше и на море 1979

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Пальман - На суше и на море 1979 краткое содержание

На суше и на море 1979 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Три силы — море, песчано-галечный берег, изогнувшийся крутой дугой, и сосны — испокон веков взаимодействуют здесь. Они и еще горная река Бзыбь, через которую переезжаешь, приближаясь к Пицунде, создали этот чудесный уголок Абхазии.

История рождения самого мыса, как утверждают археологические и другие источники, вкратце такова. Многие тысячелетия мощная река Бзыбь несла от кавказских вершин на побережье свои пенистые воды. Горы щебня, песка и обломков скал перетаскала труженица к своему устью, сбросила в море. Там, в вечной гранильне, они перетирались и перемалывались, откладывались на дне. Однажды внутренние силы Земли пришли в движение. Море отступило, погребенные на его дне речные наносы поднялись на поверхность, окаймили берег песчано-гравийными дюнами. Так образовался Пицундский мыс.

По берегам третичного моря росли тропические леса и среди них — древние сосны со своими спутниками. Но в конце четвертичного периода началось похолодание, охватившее огромные пространства. Ледяное дыхание севера достигло Кавказа.

Побелели вершины гор. Линия вечных снегов, спускаясь ниже и ниже, дошла до высоты 800 — 1000 метров над уровнем моря. Холод преобразовывал флору и фауну. Тропические леса в горах вымерли, им на смену пришли более холодостойкие. Лишь в теплых долинах и у моря нашли приют зябкие растения субтропиков.

Вымерла в горах и древняя сарматская сосна со своими спутниками. Но Бзыбь позаботилась о ее потомстве: вынесла семена в устье, засеяла новорожденный мыс. Вырос на нем дремучий лес. В бесчисленной смене поколений этот древний лес дожил до наших дней, и мы можем сегодня совершить путешествие в далекое прошлое.

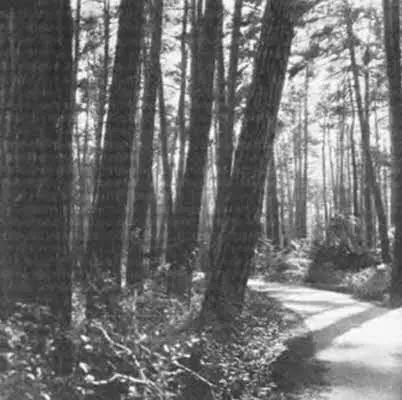

Войдем под сень сосен. Литой бронзы стволы, изборожденные трещинами, словно бы покрыты узорной чеканкой. Многие из них не обхватишь и вдвоем. Прямые как стрела, стволы уходят ввысь и где-то далеко вверху развертывают свой светло-зеленый шатер.

Подобно колоннам, подпирающим небо, стоят сосны. Солнечные лучи с трудом проникают сквозь раскидистые кроны, расцвечивают узорами золотисто-рыжий упругий ковер из опавшей хвои, куртинки трав и кустарников, приютившихся под деревьями. Воздух наполнен смолистым сосновым ароматом. Здесь, в этой роще, все соразмерно, величественно и прекрасно, как в древнем храме. Собственно, это и есть своего рода храм древней природы.

Пицундская сосна… Могучее и стройное дерево с длинной мягкой хвоей, насыщенной целебным ароматом. Сосна, которую нигде в мире, кроме нашей страны, не встретишь. Дерево — рекордсмен по выносливости, приспособляемости к самым тяжелым условиям.

Я видела эти сосны вблизи мыса Айя, в западной части Крыма. Самый безводный угол Крымского полуострова, где в год выпадает не больше 250 миллиметров осадков, а температура летом у земли переваливает за 60 градусов, оказался приемлемым для них. Видела их в северной части Черноморского побережья Кавказа на обрывистых скалах, почти отвесно падающих в море. Каким чудом держатся они там под ураганными ветрами на голом камне, где и травам не за что зацепиться? Чем живы? Говорят, эти сосны довольствуются теми каплями влаги, которые оседают на них ночью при охлаждении атмосферных паров.

Тонкой прерывистой цепочкой тянутся вдоль моря рощицы и небольшие группы пицундской сосны в Крыму и на Кавказе от Балаклавы до Мюссерского леса, что возле Пицунды. Если подсчитать все сосновые островки на этом почти 400-километровом расстоянии, наберется около 2000 гектаров. Площадь в общем немалая, но при большой распыленности насаждений — незаметная. Лишь в районе Геленджика, в горах, примыкающих к морю, можно увидеть настоящий лес пицундской сосны.

Предполагают, что дремучие сосновые леса когда-то шумели по всему Черноморскому побережью. Но за века на равнинных плодородных землях перевелись, не выдержали «испытания топором». Остались лишь там, куда топору не достать и где другим деревьям жить невмоготу, — на голых скалах, на крутых склонах. И только здесь, на мысу, давшем сосне свое имя, сохранилась до наших дней ее единственная равнинная роща, занимающая около 200 гектаров.

Этой роще на ее веку, насчитывающем многие тысячи лет, тоже выпало всяческих испытаний с избытком. Необыкновенная выносливость помогла выстоять, сохранить хотя и поредевшие, но по-прежнему жизнестойкие ряды.

С топором роща повстречалась давно. Уютный уголок теплого побережья с древних времен манил к себе людей. Археологические раскопки показали, что на рубеже 2-го и 1-го тысячелетий до нашей эры человек и сосна уже жили здесь по соседству. В те эпохи их отношения, надо полагать, были достаточно мирными. Бронзовые топоры могли еще не многое.

Но вот незадолго до начала нашей эры к берегам Колхиды приплыли эллины. В лесном уголке на берегу прекрасной бухты вырос античный город Питиус, название которого и означает «место, поросшее сосной».

Предприимчивые поселенцы не теряли времени даром. Зазвенели топоры. Корабли, груженные звонкими сосновыми кряжами, драгоценным красным деревом — тисом и самшитом, сосновой смолой и другими дарами леса, потянулись в Элладу.

Шли века. Питиус, или Питиунт, Пецонда, Пицунда, а по-абхазски — Амзара, что в переводе тоже значит «сосновая роща», или Бичванта («сосна») — по-грузински. Менялись названия поселений, сменялись поколения людей. И для всех во все времена была роща и убежищем, и полной всякого добра кладовой.

Приходилось ей туго. Постепенно она редела и беднела. Когда в средние века Питиус пришел в упадок и был покинут жителями, от великолепных лесов, окружавших город, оставались лишь зеленые островки. Тогда природа снова засеяла соснами опустевший берег. Вновь поднялась роща, приютившая младших своих спутников.

Возле кипарисовой аллеи, ведущей через рощу из поселка к морю, возвышается могучая сосна. Корявый ствол семи метров в обхвате, начинающие усыхать от старости громадные ветви. У дерева есть собственное имя — Патриарх. Как утверждают лесоводы, Патриарху, главенствующему над всеми окрестными соснами, около 500 лет. Старейшина рощи и был, видимо, одним из тех сеянцев, что появились на берегу пять веков назад и послужили родоначальниками современной рощи.

Многое перевидали и претерпели на своем долгом веку Патриарх и другие, уже редкие теперь, долгожители рощи. Люди воевали и вели морской промысел, пасли скот и вырубали участки леса, чтобы очистить место для садов и пашен. Толпы паломников располагались в роще, направляясь в древний храм, построенный здесь еще в X веке. А потом храм вместе с частью рощи и больше 1000 десятин земли были отданы монахам Новоафонского монастыря. По соседству хозяйничали лесопромышленники и скотоводы. Топор наносил роще тяжелые раны, скот довершал ее истребление.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: