Витус Беринг - Камчатские экспедиции

- Название:Камчатские экспедиции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭКСМО

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59564-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Витус Беринг - Камчатские экспедиции краткое содержание

Витус Йонассен Беринг Три года спустя ему было поручено возглавить Вторую Камчатскую экспедицию, в ходе которой Беринг и Чириков должны были пересечь Сибирь и от Камчатки направиться к Северной Америке для исследования ее побережья. Всего, вместе с подготовкой, экспедиция заняла 8 лет (1734–1742). В ходе ее, после множества тяжелых испытаний и опасных приключений, Беринг достиг Америки и на обратном пути, во время вынужденной зимовки на острове, который ныне носит его имя, скончался 8 декабря 1741 г.

Увы, Беринг не успел описать экспедицию — за него это сделал оставшийся в живых его помощник Свен Ваксель. Но картами двух русских экспедиций пользовались впоследствии все европейские картографы. Первый мореплаватель, подтвердивший точность исследований Беринга, знаменитый Джеймс Кук, отдавая дань уважения русскому командору, предложил назвать именем Беринга пролив между Чукоткой и Аляской — что и было сделано.

Так много это или мало — имя на карте?

В книге собраны документы и отчеты участников Первой (1725–1730) и Второй (1734–1742) Камчатских экспедиций, подробно рассказывающие о ходе исследований в сложных, подчас смертельно опасных условиях походов в малоизведанных районах Сибири и Дальнего Востока. В издание, кроме документов экспедиции и сочинений ее участников: С. Вакселя, Г. Миллера и С. П. Крашенинникова, вошли также обзорные труды историка российского флота и морских географических открытий В. Н. Берха и немецкого географа Ф. Гельвальда.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы рекомендуем подарочную классическую книгу. В ней дополняющий повествование визуальный ряд представлен сотнями карт, черно-белых и цветных старинных картин и рисунков, что позволит читателю живо представить себе обстановку, в которой происходили события этих героических экспедиций. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге, элегантно оформлено. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», будет украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станет прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Камчатские экспедиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

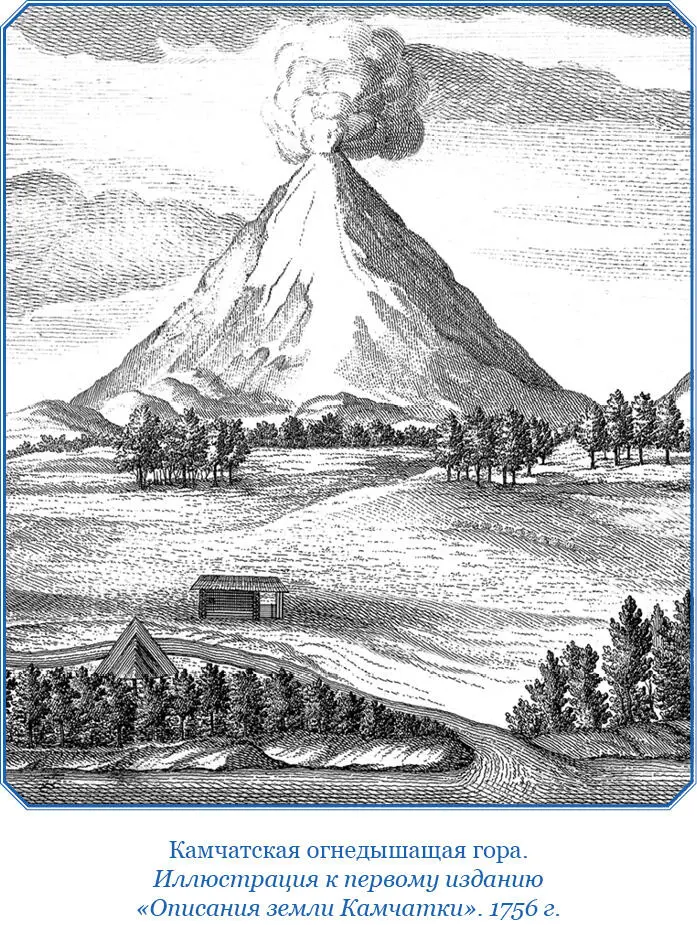

Помянутая гора из давних лет курится бесперестанно, но огнем горит временно. Самое страшное ее возгорение было в 1737 году — по объявлению камчадалов, в летнее время, а в котором месяце и числе, того они сказать не умели; однако ж оное продолжалось не более суток, а окончилось извержением великой тучи пепла, которым около лежащие места на вершок покрыты были.

Толбачинская гора стоит в стрелке между Камчаткою-рекою и Толбачиком, курится из давних же лет, и сперва, как сказывают камчадалы, дым шел из верха ее [81] Последнее извержение произошло здесь в 1975 г.

, но лет за 40 перемежился, а вместо того загорелась она на гребне, которым с другою горою соединяется. В начале 1739 года в первый раз выкинуло из того места будто шарик огненный, которым, однако, весь лес по окололежащим горам выжгло.

За шариком выбросило оттуда ж как бы облачко, которое, час от часу распространяясь, больше на низ опускалось и покрыло пеплом снег верст на 50 во все стороны. В то самое время ехал я из Верхнего Камчатского острога в Нижний, и за оною сажею, которая поверх снега почти на полдюйма лежала, принужден был у Машуры в остроге дожидаться нового снега.

При объявленном возгорании ничего особливого не примечено, выключая легкое земли трясение, которое было и прежде того, и после. Большее трясение земли чувствовали мы в половине декабря месяца 1738-го, едучи в Верхний Камчатский острог из Большерецка. Мы были тогда недалеко от хребта Оглукоминского и стояли на стану в полдень.

Страшный шум леса, который сперва заслышали, почитали мы за восставшую бурю, но как котлы наши с огня полетели и мы, сидя на санках, зашатались, то узнали подлинную тому причину. Сего трясения было токмо три вала, а вал за валом следовал почти поминутно.

Камчатская гора не токмо выше описанных, но и всех, сколько там ни есть, гор выше. Она до двух частей вышины своей состоит из гор, таким же образом расположенных, как выше сего об Авачинской сопке объявлено. Шатер, или верхняя часть, составляет целую треть вышины ее, а окружность ее на подножье больше трех сот верст. Шатер ее весьма крут и со всех сторон расщелялся вдоль до самого тощего нутра ее.

Самый верх ее от часу становится площе, без сомнения, из-за того, что во время пожара жерло по краям осыпается. О чрезмерной вышине ее по тому одному рассудить можно, что и в ясную погоду видна она бывает из Верхнего Камчатского острога, который оттуда верст более трехсот расстоянием, а других гор, которые к помянутому острогу гораздо ближе, как например Толбачинская, не можно видеть.

Перед ненастьем часто примечаются вкруг шатра ее облака в три ряда, но верх ее последнего пояса столь выше, что оное расстояние можно почесть за четверть вышины его. Дым, весьма густой, из верху ее идет беспрестанно, но огнем горит она семь, восемь, десять лет [раз]; а когда гореть начала, того не запомнят. Пепел выметывается из ней, по объявлению жителей, на каждый год по два и по три раза, и иногда в таком множестве, что верст на 300 во все стороны земля им на вершок покрывается.

Кроме вышеописанных гор, слышал я еще о двух сопках, из которых дым идет, а именно: о Жупановой и Шивелуче; но есть много огнедышащих гор и далее Камчатки-реки к северу, из которых иные токмо курятся, а иные огнем горят; да две на островах Курильских, одна на Поромусире, а другая на Алаиде.

Причем сообщает господин Стеллер следующие примечания: 1) что горят только одинокие горы, а не хребты гор; 2) что все оные горы имеют снаружи одинаковый вид, следовательно, и внутри одинаковое состояние, и кажется ему, будто внешний их вид придает некоторую силу к внутреннему существу и произведению горящих материй и к действию возжигания; 3) что на самых верхах всех гор, которые курились или горели прежде, а после загасли, выходят моря или озера; почему рассуждать можно, что как горы выгорели до самой подошвы, то водяные проходы отворились и заняли полое место: и сие служить может к истолкованию возгорения гор и горячности теплых вод.

На других высоких горах, с которых снег никогда не сходит, живут особливые духи, а главный из них Билючей, или Пиллячуч, называется. Чего ради камчадалы как близ огнедышащих гор, так и подле других высоких ходить опасаются. Пиллячуч, по сказкам их, ездит на куропатках или на черных лисицах.

Ежели кто следы его увидит, тот счастлив будет на промыслах во всю жизнь свою; но они часто почитают за оные разные фигуры на снегу, которые от ветру делаются на поверхности.

Возгорение огнедышащих гор не токмо камчадалы, но и казаки почитают за предзнаменование кровопролития; и то свое суеверное мнение доказывают многими примерами, что ни одного случая, когда гора ни метала пламя, без того не проходило; а притом утверждают, что чем доле и сильнее она горит, тем и больше крови проливается.

Горы, которые гореть перестали, две объявляются: 1) Апальская, из-под которой течет река Апала; 2) Вилючинская, из-под которой течет река Вилючик. У подножья сей горы есть озеро, где в марте, апреле и мае месяцах много сельдей промышляют особливым образом, о чем объявлено будет на своем месте.

Большерецкие камчадалы огнедышащую гору называют агитескик, как уже выше объявлено, а курящуюся — пигташ. На нижне-шантальском языке огнедышащая гора — апахончич, илиапагачуч, а курящаяся — суелич.

Горячие ключи в шести местах мною примечены: 1) на реке Озерной, которая течет из Курильского озера; 2) на речке Паудже, которая в Озерную пала; 3) на речке Баана, которая за рассошину Большой реки почитается; 4) близ Начикина острога; 5) около Шемячинского устья; 6) на ее вершинах.

Ключи, находящиеся по Озерной [82] По некоторым данным, температура их достигает 85 °C.

реке, бегут из южного ее берега ручьями, из которых иные прямо в помянутую реку падают, иные вдоль по берегу имеют течение и, соединясь между собою, сбираются в ручей, который устьем в Озерную ж впадает. Сии ключи всех меньше и холоднее: ибо в опущенном в них делилианском термометре, в котором ртуть на свободном воздухе на 148° стояла, поднялась только до 65 градусов.

Пауджинские ключи [83] Пауджинские ключи получили название по речке Паудже, левому притоку реки Озерной. По некоторым сведениям, их температура в отдельных гейзерах достигает 94,5 °C. Сейчас эти ключи часто называют Паужетские.

от прежних в 4 ¼ версты расстоянием, бьют из земли на восточном берегу Пауджи-речки, на чистом, высоком и плоском холмике, которого площадь в длину 350, а в ширину 300 сажен. Оный холмик выдался мысом в объявленную речку и с той стороны составляет крутой ее берег, а прочие три стороны того холмика пологим скатом.

Интервал:

Закладка:

![Александр Харитановский - Молочный рейс [Камчатские были]](/books/1101083/aleksandr-haritanovskij-molochnyj-rejs-kamchatskie.webp)

![Виктория Витус - И еще была любовь [litres самиздат]](/books/1149580/viktoriya-vitus-i-eche-byla-lyubov-litres-samizdat.webp)