Витус Беринг - Камчатские экспедиции

- Название:Камчатские экспедиции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭКСМО

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59564-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Витус Беринг - Камчатские экспедиции краткое содержание

Витус Йонассен Беринг Три года спустя ему было поручено возглавить Вторую Камчатскую экспедицию, в ходе которой Беринг и Чириков должны были пересечь Сибирь и от Камчатки направиться к Северной Америке для исследования ее побережья. Всего, вместе с подготовкой, экспедиция заняла 8 лет (1734–1742). В ходе ее, после множества тяжелых испытаний и опасных приключений, Беринг достиг Америки и на обратном пути, во время вынужденной зимовки на острове, который ныне носит его имя, скончался 8 декабря 1741 г.

Увы, Беринг не успел описать экспедицию — за него это сделал оставшийся в живых его помощник Свен Ваксель. Но картами двух русских экспедиций пользовались впоследствии все европейские картографы. Первый мореплаватель, подтвердивший точность исследований Беринга, знаменитый Джеймс Кук, отдавая дань уважения русскому командору, предложил назвать именем Беринга пролив между Чукоткой и Аляской — что и было сделано.

Так много это или мало — имя на карте?

В книге собраны документы и отчеты участников Первой (1725–1730) и Второй (1734–1742) Камчатских экспедиций, подробно рассказывающие о ходе исследований в сложных, подчас смертельно опасных условиях походов в малоизведанных районах Сибири и Дальнего Востока. В издание, кроме документов экспедиции и сочинений ее участников: С. Вакселя, Г. Миллера и С. П. Крашенинникова, вошли также обзорные труды историка российского флота и морских географических открытий В. Н. Берха и немецкого географа Ф. Гельвальда.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы рекомендуем подарочную классическую книгу. В ней дополняющий повествование визуальный ряд представлен сотнями карт, черно-белых и цветных старинных картин и рисунков, что позволит читателю живо представить себе обстановку, в которой происходили события этих героических экспедиций. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге, элегантно оформлено. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», будет украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станет прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Камчатские экспедиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Советский исследователь А. В. Ефимов обнаружил в рукописном отделе Библиотеки АН СССР две копии (в латинской и французской редакциях) карты якутского казачьего головы Афанасия Шестакова, которые датируются примерно 1676 г. Предполагается, что в их составлении принимал участие С. У. Ремезов. Иван Львов был в 1710–1714 гг. одним из приказчиков Анадырского острога.

Его карта замечательна тем, что является одной из первых по времени карт Америки, составленных с русской стороны. В 1736 г. он передал свою карту в Якутске Г. Ф. Миллеру. Она послужила главным источником «Ландкарты Сибирской провинции…» геодезиста М. Зиновьева, а также карты Иоганна Баптиста Гомана 1725 г., помещенной в его атласе, изданном в 1759 г. в Нюрнберге (Homan P. Atlas geographieus universalis. Norimbergae, 1759, v. 1).

Данные карты И. Львова попали к Гоману через Я. В. Брюса, который в 1725 г. по распоряжению Петра I переслал ему карту, составленную в 1724 г. И. К. Кириловым по этим материалам. Карта Ивана Львова найдена А. В. Ефимовым в Центральном Государственном архиве древних актов (Иркутская губерния, № 26, «Карта, изображающая Анадырский острог и Анадырское море») и впервые опубликована в кн.: Ефимов А. В. Из истории русских экспедиций на Тихом океане. — М., 1948.

Пленный шведский офицер Страленберг прожил 13 лет в Тобольске и собирал там сведения отовсюду. Часть данных на его карте принадлежит не ему, но ученому-натуралисту Мессершмидту, посланному в 1717 г. в Сибирь Петром Великим.

Сохранились известия, что при Петре и местной властью собирались сведения о северо-восточных странах Сибири и местах, лежащих за Сибирью. Так, в 1710 г. взята сказка [зпаись] о поездках Т. Стадухина на восток от Колымска; она сохранялась в делах Якутской воеводской канцелярии и впервые опубликована в 1742 г.

В 1718 г. собирал сведения в Анадыре от чукчей отправленный туда губернатором князем Гагариным подьячий (в капитанском ранге) П. Татаринов. Татаринов указывал на нахождение против Чукотского мыса большого острова, земли с большими реками, лесами, густонаселенной, богатой соболями. Наряду с этим Татаринов сообщает и о нахождении там хвостатых людей и людей с птичьими ногами…

И все же донесением Татаринова, как увидим, пользовался Беринг, как пользовался он и его спутники и всеми другими показаниями, собранными в Сибири. На основании их Беринг в 1725 г. писал из Енисейска в Адмиралтейств-коллегию: «Великим коштом крепко станет экспедиция: Сафонов и Шестаков ведают, каков тракт; а ежели б определено было идти с устья Колымы до Анадыря, где всемерно пройти возможность надеюсь, о чем новые азийские карты свидетельствуют и жители сказывают, что преж сего сим путем хаживали, то могло бы быть исполнено желаемое с меньшим коштом…» По-видимому, его предложение не встретило сочувствия в Петербурге.

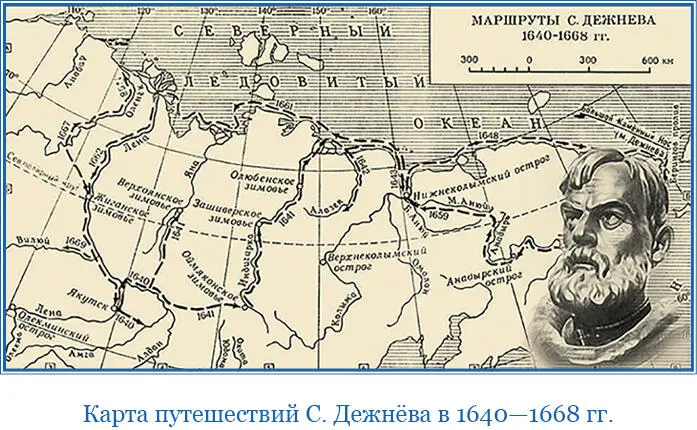

Таким образом, несомненно, поездка Дежнёва или аналогичные ей поездки других на местах не были забыты. Предание о них было живо в это время в Сибири и сыграло свою большую — психологическую — роль в путешествии Беринга.

Но имя Дежнёва здесь нигде не названо. Его впервые открыл академик Миллер, бывший в Сибири в связи со второй экспедицией Беринга. В 1736 г. им была найдена часть донесений Дежнёва в Якутском архиве и опубликована — сперва в 1742 г. и более подробно только в 1758 г. в изданиях Петербургской академии наук, через 104 года после путешествия Дежнёва. Значение этого путешествия долго не признавалось современниками Миллера.

Гмелин, говоря о его поездке, не называет в 1752 г. даже имени Дежнёва и пишет о поездке так: «Ës sind sogs Spuren vorhanden, dass ein Keri mit einem Schifflein, das nicht vis grosser als ein, Schifferkahn gewesen, von Kolyma der Tschuketschoi nc vorbei und bis nach Kaintschatka gekommen ist» [4] «Даже имеются следы, что какой-то человек на суденышке, которое было немногим больше, чем рыбачье, проехал от Колымы мимо Чукотского носа до Камчатки». (Примеч. ред.).

.

Значение путешествия Дежнёва в XVIII в. правильно оценили только Миллер и Ломоносов. Кун, выдвинувший работы Беринга, совершенно не упоминал о Дежнёве. Его офицеры сомневались в существовании этого казака и его поездки. И в XIX в. значение плавания Дежнёва долго не признавалось, и лишь в 1890 г., через 252 года после этой поездки, были напечатаны Оглоблиным документы, несомненно подтверждающие поездку Дежнёва.

Семен Иванович Дежнёв, по-видимому, родом из Великого Устюга [5] По современным данным, С. И. Дежнёв родился ок. 1605 г., вероятнее всего, не в Великом Устюге, а на реке Пинеге — в деревне Осиновской Волокопинежской волости. (Примеч. ред.).

, является одним из тех энергичных, предприимчивых людей, которые — с небольшими средствами и в исключительно суровой обстановке — захватили и связали с Московским царством Сибирь. Вся его жизнь полна лишений, борьбы с природой и инородцами. Он был одновременно служилый человек и промышленник — занимался торговлей.

Прежде чем он попал в Нижнеколымск, он служил в Тобольске, Енисейске, Якутске. Уже в 1639 г. он был «приказным», «начальным человеком», т. е. не был простым, рядовым казаком […] Мотивами его поведения являлись нажива, сознание государственного служения и любовь к свободной, вольной жизни вне рамок цивилизованного, стесняющего личную свободу государства.

В этой борьбе вырабатывались крупные люди и сильные характеры. Здесь создавалось то коллективное знание, которое в благоприятный момент может оказать влияние на научную мысль. Ибо в суровой борьбе с природой и людьми изощрялась наблюдательность этих людей и подымалось в их душе глубокое чувство природы.

Сам Дежнёв совершенно не понимал значения своего открытия. Едва ли он имел какое-нибудь понятие об Америке, как не имели о ней представления в большинстве московские воеводы, дьяки, не говоря уж о более мелких чиновниках старого русского царства, с которыми ему приходилось сталкиваться. В своих челобитьях, через 15–20 лет после своего путешествия, Дежнёв почти не упоминает об открытом им морском пути.

В московской службе были признаны его заслуги — открытие и завоевание богатой моржовой костью Анадырки. Но уже в 1650 г., через год после морского прихода Дежнёва, был открыт относительно удобный сухопутный путь московскими служилыми людьми, сперва С. Моторою, потом Т. Стадухиным, который сперва пытался пойти путем Дежнёва, был его врагом, приписывал себе открытие «Большого Носа» — оконечности Азии.

Стадухин оставил по себе имя открытием Колымы. Этот сухопутный путь — волоком — исследовался сибирскими воеводами, и в этих исследованиях участие принимал сам Дежнёв.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Харитановский - Молочный рейс [Камчатские были]](/books/1101083/aleksandr-haritanovskij-molochnyj-rejs-kamchatskie.webp)

![Виктория Витус - И еще была любовь [litres самиздат]](/books/1149580/viktoriya-vitus-i-eche-byla-lyubov-litres-samizdat.webp)