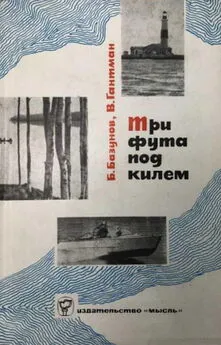

Борис Базунов - Три фута под килем

- Название:Три фута под килем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Мысль»

- Год:1965

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Базунов - Три фута под килем краткое содержание

Три фута под килем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Затем на «Мариинке» начались грандиозные работы по проекту инженера А. И. Звягинцева. Они велись на протяжении почти 700 километров без перерыва судоходства. Вдоль трассы в наиболее горячее время трудилось около 16 тысяч строителей. И опять-таки вся техника состояла в основном из лопат и тачек.

После капитального ремонта общая длина водного пути равнялась 1123 километрам. По нему плавали плоскодонные суда и баржи, железные нефтеналивные баржи. На реках осуществлялась буксирная тяга, а на шлюзованных участках — по-прежнему конная. Суда двигались со средней скоростью 32 километра в сутки.

Сквозное пассажирское сообщение было вещью невероятной. В таком виде система окончательно утвердилась как главный Волго-Балтийский путь (к тому времени Вышневолоцкую систему закрыли для сквозного движения, а по Тихвинской плавали лишь небольшие суда).

Одна из первых страниц в биографии системы послереволюционной поры — проводка в августе 1918 года военных кораблей с Балтики на Волгу и Каспий. Годы гражданской войны и разрухи привели в упадок важный транспортный путь. Но уже в 1924 году грузооборот достиг довоенного уровня. Добиться этого удалось лишь частичным переустройством системы. Однако к коренному переустройству новой системы народ приступил только после Великой Отечественной войны.

В 1952 году, до завершения Волго-Донского канала, началась переброска строительной техники с низовьев великой реки к водоразделу Вытегра — Ковжа. В 1953 году, правда, ряд обстоятельств заставил законсервировать строительство нового водного пути. Приостановка Волго-Балта продолжалась до 1954 года, когда правительство приняло решение развернуть работы в полную мощь. А через год был готов улучшенный проект нового пути.

Эти вехи истории одной из важнейших водных трасс страны заставили нас вспомнить деревянный шлюз № 1 «Мариинки», сданный ныне в краеведческий музей. И достоин похвалы тот человек, к которому пришла счастливая мысль оставить для потомков тот шлюз. Музейный экспонат поможет многим понять грандиозность наших дел, перед которой отступает величие прошлого.

Анхимовская легенда

Держась на почтительном расстоянии от винтов впереди идущей самоходки, мы продвинулись в чрево шлюза. Первый гигант Волго-Балта впустил нас в свои пределы.

Дальнейшее происходило поистине в кинематографическом темпе. Не успели мы закрепить конец за рым в бетонной стене, как за бортом вскипела вода. Катер начала поднимать зыбкая силища, поднимать наверх — к ровному и голубому прямоугольнику неба. Тут уж, когда шлюзная камера полнится водой, не зевай! Ослабнет конец — заиграет прибой катером, ударит о бетонную стену… Не успели мы толком осмотреться в первом волго-балтийском шлюзе — пошли в стороны створки его ворот цвета воронова крыла, подала сигнал самоходка и тронулись мы за ней.

Короткий выходной канал вывел нас на водный простор, по которому вольно разгуливал ветер. Он поднял навстречу нам волну под стать озерной. Не ожидали мы такого приема. Вот, оказывается, каково ты, Вытегорское водохранилище. Широко же раскинулось. И в твоих объятиях не тесно большим судам. Ничто уж не напоминает о том, что текла тут когда-то по ступеням шлюзов тихая вытегорская вода. Где же оно, прежнее русло? Где же дедовские шлюзы? Над их воротами сомкнулась большая вода в оправе зеленых холмов. Попробуй теперь отыщи прежние деревянные камеры.

Вытегорцы советовали нам не спускать глаз с левого берега, когда мы минуем первый шлюз.

— Увидите пригорок на берегу приметный, а на нем часовенку.

Оказывается, приметен для вытегорцев тот пригорок. Молва рассказывает, будто приезжал Петр I на разведку будущего канала, останавливался на берегу Вытегры. Крестьяне со всей округи встречали царя на горе, откуда далеко было видно вокруг. И присел царь на горе отдохнуть. Узнал, что ходят по реке люди с товарами к Онежскому озеру. Говорят, что тогда-то и зародился у царя план соединения рек. Говорят еще, будто тогда-то и родилась поговорка «вытегоры-воры», ибо на Вытегре лишился государь дорогого камзола. Во всяком случае называли с тех пор гору, на которой расспрашивал Петр I крестьян о путях между Вытегрой и Ковжей, Бесединой. У ее подножия поставили вытегорцы деревянную часовенку тонкой кружевной отделки. Архитекторы утверждают, что общим рисунком напоминает она шапку Мономаха.

Один из последних путеводителей по водным путям Севера сообщает: путешественник сможет увидеть часовенку в последний раз, так как эта территория входит в зону затопления в связи с реконструкцией водного пути. Но строители не дали погибнуть прекрасному творению. Беседина гора ушла на дно. А часовенку перенесли на другой, высокий берег. Все, кто будут и впредь путешествовать по этим местам, увидят «шапку Мономаха» на макушке полуострова, омываемого новым водохранилищем.

Мы только начали плавание по Волго-Балту, а берега, словно искусственные театральные декорации, пленили нас причудливой сменой старины и новизны. У деревни Анхимово прямо к берегу подобралась многоглавая церковь фантастических очертаний. Над высоким срубом поднялись купола.

— Интересно, сколько же их там? — сказал Борис и приник к биноклю. Он шевелил при этом губами, а лицо являло озабоченность первоклассника, который к десяти яблокам прибавляет семь груш.

Потом бинокль взял Владимир. Он насчитал сначала двенадцать, потом семнадцать, а под конец двадцать четыре луковицы. Тогда Борис решительно заметил, что это уж дело принципа. Как же так люди с высшим образованием, один из которых кандидат технических наук, не могут сосчитать, сколько куполов у церкви? В конце концов, если падение интеллекта зашло так далеко, нужно принимать срочные меры.

Через несколько минут приблизились к берегу. Экипаж готовился к экспедиции. Цель ее — считать купола.

Вблизи церковь с пустынным, заросшим травой двором производила еще более ошеломляющее впечатление. Раза четыре мы обошли вокруг высокого сруба. Ряды луковицеобразных куполов уходили ввысь, где был посажен самый большой купол. Считали их и так и эдак. Наконец сошлись на том, что у церкви двадцать глав.

Но теперь нам этого было мало. Раз уж сделали остановку, не уйдем, пока не узнаем все об этой церкви.

Постучались в ближайший дом. На крыльцо вышел немолодой человек, который, как дознались потом, прежде работал на пятом шлюзе «Мариинки», а ныне трудится на бетонном заводе. От Ивана Сидоровича Мартынова мы и услышали рассказ о дивном диве — церкви в деревне Анхимово.

…Один анхимовский крестьянин нанялся к купцу тянуть лодки до Онеги. Решил он уйти из дому, поискать счастья да богатства на других реках. И не хотел возвращаться, пока не наживет больших денег. Остался за хозяина в доме малый сын.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Борис Сопельняк - Три покушения на Ленина [litres]](/books/1071986/boris-sopelnyak-tri-pokusheniya-na-lenina-litres.webp)