Нематулла Ибрагимов - Ибн Баттута и его путешествия по средней Азии

- Название:Ибн Баттута и его путешествия по средней Азии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нематулла Ибрагимов - Ибн Баттута и его путешествия по средней Азии краткое содержание

Приводится (в извлечениях) перевод из сочинения Ибн Баттуты.

Ибн Баттута и его путешествия по средней Азии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

158. Fischer A . Buttuta Nicht Batuta. — Zeischrift der Deuschen Morgenlandischen Geselschaft. Bd. 72. Lpz., 1918.

159. Grunebaum C. E. von . ClassicalIslam. Chicago, 1970.

160. Grunebaum C. E. von . Der Islam im Mittelalter. Bd. 1. Zurich — Stuttgart, 1963.

161. Hrber I . The Chronology of Ibn Battuta Travels — Archiw orientalni. Вып.30. Praha, 1962.

162. Janacsek St . Ibn Battuta's journey to Bulghar. — JRAS, L., 1929.

163. Janssens H. F . Ibn Batouta. Le voyageur de l'islam (1304–1369). Bruxelles, 1948.

164. Le Strange G. Baghdad during the Abbasid Caliphate. Oxt., 1900.

165. Le Strange G . The Lands of the Eastern Caliphate. Cambridge, 1930.

166. Massignon A . Essai sur les Origines du Lexique technique de la mystique musulmane, P., 1922.

167. Meillassoux C . L'intineraire d'Ibn Battuta de Walata a Mali. — Journal Africain Histoire. T. 13, № 3. L., 1972.

168. Newton A. P. Travel and Travellers of the Middle Ages. L., 1930.

169. Ruska J . Zur geographischen Literatur in islamischen Kulturberricht. — Geographische zeitschrift. T. 33. Lpz., 1927.

170. Schefer Ch . Notice sur relations des peoples musulmans aves les Chinois, depuis l'extension de l'islamisme jusqu'a le XV-e siecle. Centenaire d'Ecole des langues orientales vivans. P., 1895.

171. Yamamoto Tatsuro . On Tawalisi described by Ibn Battuta. — The Oriental Library, № 8. Тоkуо, 1936.

172. Yule H. Cathay and way thither. Vol. 2. L., 1915.

173. Yule H., Cordier H . Ibn Battuta's Travels in Bengal and China (circa 1347). L., 1915.

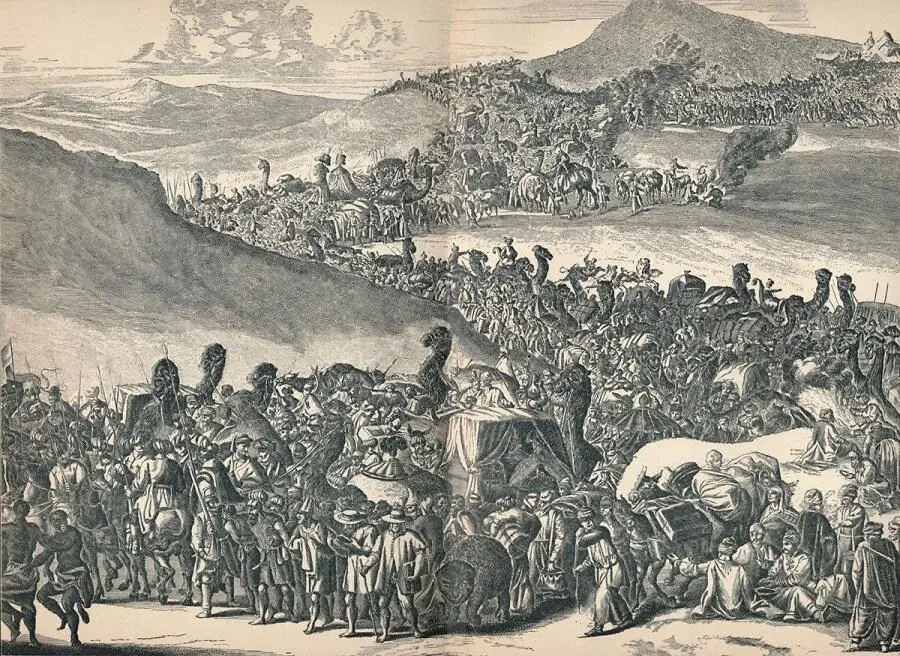

Иллюстрации

Примечания

1

См., например, у А. Ю. Якубовского [136, 16].

2

Ибн Халдун (ум. 1406) — знаменитый арабский ученый XIV в. О нем см.: Бациева С. М . Историко-социологический трактат Ибн Халдуна «Мукаддима». М., 1965.

3

Ибн Хаджар ал-Аскалани — известный палестинский правовед и историк XV в. (ум. 1448

4

Правильное написание имени Ибн Баттуты с двумя « т » было установлено в 1918 г. А. Фишером; см. [158].

5

Ф. Бадави, Г. В. Милославский , см. [161, 409–486; 140; 115]

6

Хадис — предание о словах или поступках пророка Мухаммада

7

Описание Ибн Баттутой братства ахи послужило темой специального исследования турецкого ученого М. Джевдета [141]

8

Пора (паре) — участок земли.

9

Гута — название долины в окрестностях Дамаска.

10

У И. Ю. Крачковского [107, IV, 420] приведена неверная дата окончания путешествия — конец 1353 г. В действительности он вернулся в Фес 10 зу-ль-хиджжа 754 г. х., что соответствует 8 января 1354 г.

11

Таковы, например, «Рассказ о великом чуде в Бодаке (Багдаде) и о горе, о видении епископа, о чуде, случившемся с христианами Самарканда», и т. д. [70, 60, 62, 70].

12

Ас-Сара — так Ибн Баттута называет столицу Золотой Орды г. Сарай. Были два города, носившие это имя: Сарай-Бату, старая столица Золотой Орды, названная по имени хана Батыя (1227–1255), и Сарай-Берке, основанный братом Батыя Берке-ханом (1257–1287), куда была перенесена столица при Узбек-хане (1312–1340), очевидно еще до прибытия туда Ибн Баттуты. В исторической литературе эти города известны как Старый и Новый Сарай. Развалины Сарай-Берке (Нового Сарая) находятся вблизи нынешнего поселка Ленинск, Волгоградской области. Этот город был разрушен Тимуром в 1395 г. См. [135; 137; 130].

13

Сараджук или Сараджик («Сарайчик») — Малый Сарай. Развалины этого средневекового города находятся в 1,5 км от современного поселка Сарайчика (в 58 км от г. Гурьева Каз. ССР). В XV–XVI вв. это был важный торговый центр, куда приезжали иностранные и русские купцы, которые вели торговлю с народами Средней Азии. См. [130, 88].

14

Улусу — р. Урал

15

Судя по описанию, это понтонный мост, но по стилистическим соображениям мы не употребляем этого слова. В Багдаде, например, было два больших понтонных моста — «Верхний» и «Нижний» (см. [165, 77]). Одно из лучших и самых подробных описаний у Йакуби [54, 333–354].

16

Арбаату дананир дарахим . В. Г. Тизенгаузен переводит это сочетание «4 серебряных динара» (см. [74, 308] однако возникают следующие соображения: вряд ли даже в разговорном языке может быть допущено употребление существительного дарахим в значении прилагательного «серебряный», тем более что по происхождению дирхем — слово не арабское, а заимствование из греческого языка ( драхма ). Зато во множественном числе дарахим получило широко распространенное обобщенное значение «деньги», употребляясь именно в арабском разговорном языке и в марокканском диалекте в первую очередь, входя в состав пословиц и поговорок ( ад-дарахим — марахим — «деньги — лекарство от всех бед»). Здесь, как и во всех прочих многочисленных случаях его употребления, это выражение означает «четыре динара денег» или «четыре динара деньгами». Это утверждение подкрепляется тем фактом, что далее у Ибн Баттуты не раз встречаются слова миату динар дарахим («сто динаров деньгами»), где слово динар стоит в ед. ч., а слово дирхем во мн. ч. Отсутствие согласования в арабском языке в подобных случаях совершенно невозможно, тем более что слово динар — мужского рода.

17

Завии были широко распространены в XIV в. в Средней Азии и Хорасане. Судя по описаниям источников, завия представляла собой и дервишскую «обитель», и странноприимный дом, где бесплатно кормили проезжих, в особенности возвращавшихся из паломничества. Большая часть завий находилась там, где были мазары (т. е. места поклонения) — гробницы местных «святых».

18

В оригинале хаси , известное во многих западных арабских диалектах, имеющее значение «дождевая и колодезная вода» (см. [79, III, 57]).

19

Здесь имеется в виду не Хорезм — область, расположенная в нижнем течении Амударьи, которая в эпоху Ибн Баттуты входила в состав Золотой Орды, а столица Хорезма — город Ургенч, который тоже носил имя Хорезм. Развалины Ургенча подробно описаны А. Ю. Якубовским [136, 68]. Используя данные Ибн Баттуты, А. Ю. Якубовский устанавливает их идентичность с уцелевшими до наших дней памятниками Ургенча и его окрестностей — мавзолей Наджм ад-Дина Кубра, мавзолей Турабек-хатун, минарет Ургенчской мечети и т. д. (памятники, уцелевшие от эпохи Ибн Баттуты). Он доказывает, что минарет был построен при Кутлуг-Тимуре. Титулатура Кутлуг-Тимура (передача имени по А. Ю. Якубовскому) говорит о большом значении, которое имел Хорезм в Золотоордынском государстве, и это подтверждается описанием Хорезма, которое имеется у Ибн Баттуты [см. 136]. Об архитектурных памятниках Ургенча см. также книгу В. И. Пилявского [121], где очень широко использованы сведения Ибн Баттуты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: