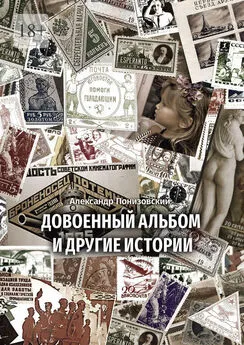

Александр Полещук - «Вокруг света» и другие истории

- Название:«Вокруг света» и другие истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005633323

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Полещук - «Вокруг света» и другие истории краткое содержание

«Вокруг света» и другие истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поразмышляв над ситуацией и предположив её неизбежное повторение, связанное с календарём сельскохозяйственных работ, я пришёл к выводу, что настало время переходить на стационар. Декан факультета журналистики Александр Иванович Курасов посмотрел мою зачётку, расспросил, кто я, что я, и сказал: «Пиши заявление и приезжай к первому сентября на занятия. Вызов пришлём. Но общежитие не обещаю».

Эти переговоры тоже оставили след в записной книжке:

Курасов. Деканат Б2 01—44, кв. В3 10—76.

Есть ли будущее у районной газеты?

Нынешняя петуховская газета «Заря» совсем не похожа на прежнее «Трудовое знамя». И дело не в том, что редакция оснащена компьютерами, а у корреспондента наготове цифровая камера и диктофон. И даже не в том, что редакционный коллектив стремительно феминизировался, и теперь его составляют исключительно женщины, что придаёт стилю «Зари» известную округлость и приятность. Главное – кардинально изменился алгоритм газеты. Теперь она не поучает, не направляет, не указывает, а печатает то, что, на взгляд редакции и районной администрации, интересно читателям, соответствует их запросам. Преобладающая тематика публикаций – социальные условия, быт, благоустройство, семья, школа, работа районной администрации, местные традиции.

Конечно, это разумно. И всё-таки жаль, что нечто важное из прежнего опыта осталось невостребованным. Да, объём производственной тематики в прежней районной газете был непомерно велик. Но экономика, производство – базовая часть жизни. Это не только инвестиции, новые технологии, прибыли и убытки, это и судьбы людей, живущих исключительно собственным трудом.

Сейчас в Петухово уже мало кто помнит обязательную ежегодную процедуру заключения коллективного договора на заводском профсоюзном собрании. После бурной дискуссии председатель профсоюзного комитета и директор подписывали своего рода социальный контракт о взаимных обязательствах трудового коллектива и администрации предприятия. Наша газета подробно освещала такие собрания. Но где теперь те профсоюзы, где тот коллективный договор?

Да и того завода, где я в молодые годы искал разведчиков будущего, тоже нет. Петуховский литейно-механический завод, градообразующее предприятие с более чем вековой историей, объявлен банкротом и закрыт, рабочие уволены. Такая же участь постигла другие местные производства. Результат не замедлил сказаться: численность населения города, составлявшая 15 тысяч человек в начале 90-х годов, снизилась к 2020 году до 10 тысяч, то есть на одну треть. Сельское население района уменьшилось за эти годы в два раза…

Есть ли будущее у районной печати? На эту тему периодически возникают дискуссии. Похоже, что решения, удовлетворяющего все стороны – редакцию, читателей, муниципальные и региональные власти, – пока не найдено.

В 2010 году президент Медведев указал, что региональные власти не должны быть владельцами «заводов, газет, пароходов», что «каждый должен заниматься своим делом». Было объявлено, что принадлежащие им СМИ подлежат продаже. Я попробовал прикинуть, к чему это приведёт. Совершенно очевидно, что большинству «районок» придёт конец, а оставшиеся на плаву превратятся в корпоративные листки, обслуживающие интересы какой-нибудь местной коммерческой структуры, – не исключено, что криминальной. Наша провинция бедна. На деньги подписчиков районная газета не выживет, не поможет и местный рекламный рынок, если даже газеты станут печатать предложения сексуальных услуг.

В конце 1990-х годов у меня была возможность наблюдать расцвет «независимой прессы» в Кимрском районе Тверской области. Там выходили две районные газеты, за которыми стояли компании, боровшиеся за контроль над местным продуктово-вещевым рынком. Из любопытства я несколько раз покупал оба издания, читал и сравнивал, удивляясь изобретательности и энергии журналистов, неустанно поливавших «коллег» грязью. Реальная жизнь города и района оставалась лишь фоном для их беспощадной битвы. И я подумал: «Если такова свободная пресса, то не полезнее ли добавить ей немного несвободы?»

К счастью, разорение местной прессы не состоялось. Как у нас обычно бывает, подумали, прикинули «за» и «против», послушали знающих людей – да и сдали скороспелый проект без лишней огласки в архив.

Теперь появилась идея медиахолдингов – государственных автономных учреждений на базе областных газет, с включением в них на правах филиалов редакций районных газет. (Тяга к централизации и собиранию под одной крышей то одного, то другого в России поистине неистребима.) Скептики опасаются, что при такой «оптимизации» районные газеты утратят свою традиционную роль местного издания. Произойдёт унификация содержания, что приведёт к падению популярности и тиражей.

Ясно, что без бюджетных субсидий районной журналистике не обойтись. Очевидно и другое: чтобы стать востребованной, газета должна сохранять творческую самостоятельность, пусть и в определённых рамках, как было в советское время. Если найти баланс интересов районной администрации и редакции, «районки» станут самыми доступными и востребованными изданиями. Для местных властей – каналом информирования населения по важным проблемам жизнедеятельности района, а для читателей – источником всевозможных местных новостей и площадкой для высказывания своего мнения, своей позиции, своих потребностей. В наше время нарастания индивидуализма толковая газета может стать одним из инструментов сплочения жителей района в сообщество социально активных граждан.

ФАКУЛЬТЕТ ПРОСВЕЩЁННЫХ ДИЛЕТАНТОВ

Моё перемещение из просторного секретарского кабинета, осенённого красным знаменем, в студенческую аудиторию университетского здания по улице 8-го Марта, 62, прошло без осложнений, если не считать случившегося в августе перелома локтевой кости. Явился в деканат с закованной в гипс правой рукой на перевязи. Это непредвиденное обстоятельство лишило меня возможности быстро перезнакомиться с однокурсниками в полевых условиях, на уборке картошки, зато высвободило время для ускоренной ликвидации задолженности, возникшей из-за различия программ заочного и очного обучения. Я оказался в роли второгодника: окончив третий курс заочного отделения, снова стал студентом третьего курса, но на стационаре. Декана Курасова, видимо, разжалобил мой гипс, и я получил место в университетском общежитии по улице Чапаева, 16.

До начала зимней сессии мне удалось сдать около десяти дополнительных экзаменов и зачётов. Похудел килограммов на пять, зато догнал однокурсников, успешно прошёл сессию и стал вровень со всем курсом овладевать знаниями и навыками, необходимыми для будущего профессионального служения. Стипендия моя оказалась в три раза меньше зарплаты комсомольского секретаря – 35 рублей. По рублю в день на прожитьё, включая сигареты «Шипка» по 14 копеек пачка, и 4—5 рублей на развлечения. Мать изредка баловала денежными переводами и посылками с котлетами, залитыми свиным жиром.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: