Никита Кузнецов - Забытые герои Арктики. Люди и ледоколы

- Название:Забытые герои Арктики. Люди и ледоколы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-98797-201-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никита Кузнецов - Забытые герои Арктики. Люди и ледоколы краткое содержание

Книга, которую вы держите в руках, включает воспоминания и отчеты об этом великом путешествии по Северному морскому пути с востока на запад. Часть представленных материалов публикуется впервые, некоторые увидели свет более 100 лет назад и с тех пор не переиздавались. Авторы воспоминаний – врач Э. Е. Арнгольд, капитан 2-го ранга Н. А. Транзе и матрос А. И. Киреев.

Подробно рассказывается в сборнике и о судах экспедиции – ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач», сыгравших важную роль в истории Российской Арктики. Кроме того, в книгу включено много дополнительных материалов, помогающих полнее представить картину Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана.

Забытые герои Арктики. Люди и ледоколы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Таймыр» прибавил оборотов винта и ушел вперед для дальнейшей разведки новой земли. Вполне понятно, каждый из нас стремился съехать на берег, т. к. было приятно ступить на землю, на которой еще не была ни одна человеческая нога, и притом еще в XX веке.

Ледяной припай от берега тянулся приблизительно на протяжении мили. Пришлось со шлюпок высадиться на лед, а далее идти пешком, перескакивая со льдины на льдину, что, конечно, не обошлось без приема холодной ванны.

Прибрежная часть земли была низменная, состоящая из глины, покрытой галькой и кое-где коричневым полярным мхом. Другой растительности не было никакой. Приблизительно в километре от берега поднимались горы, усеянные сплошь валунами, состоящими из твердых известковых пород.

Взобравшись на одну из первых гор, около 450 метров высотой, мы увидели бесконечный ряд гораздо более высоких гор, уходящих в глубь страны и отчасти покрытых ледниками. Некоторые из них имели коническую форму, напоминающую потухшие вулканы. Лишь только мы поднялись на первую вершину, как почувствовали порывы удивительно теплого ветра, и температура воздуха была так высока, что пришлось снять с себя кожаные куртки и оставаться лишь в одних кителях, хотя и в них было жарко. Трудно дать объяснение теплого ветра, конечно, он был местного происхождения и, весьма вероятно, дул из ущелий гор, где, возможно, находились горячие ключи, т. к. эта земля, безусловно, вулканического происхождения [64].

Вернувшись на корабль, стоявший в 1½ милях от берега, и посмотрев на термограф, мы увидели, что он писал кривую температуры с периодическими подъемами до +18°, при кардинальной температуре +7 или 8° в среднем. Во всяком случае, такое тепло для 80° сев. шир., да еще в конце августа, является исключительным. С удалением от берега температура резко упала – за прекращением, по-видимому, влияния теплых береговых ветров.

Само собой разумеется, что мы не заметили никаких следов пребывания человека на этой земле. Мало даже было видно следов оленя, песца или белого медведя, этих аборигенов полярных стран.

Снявшись с якоря, мы весь день продолжали путь на северо-запад вдоль новооткрытой земли. В 11 ч вечера получили с «Таймыра» по радио сообщение о том, что он стал на ледяной якорь в 100 милях на северо-запад от нас и что земля простирается дальше в том же направлении до самого горизонта.

Обломок флагштока из бамбука, на котором был поднят русский флаг на мысе Берга Земли Императора Николая II. Фотография, сделанная Н. Н. Урванцевым по просьбе А. М. Лаврова в 1931 г.

Из фондов РГАЭ

В 6 ч утра следующего дня мы подошли к ледоколу «Таймыр» и стали на ледяной якорь. По счислению мы должны были находиться уже между 81–82° сев. шир., и действительно, произведенные здесь астрономические наблюдения дали широту 81°18′36″.

22 августа в 5 ч дня был назначен торжественный подъем флага и присоединение тем самым вновь открытой земли к территории государства. К назначенному часу офицеры и матросы, свободные от судовых служебных обязанностей, сошли на берег и выстроились на небольшой площадке, где рядом с астрономическим знаком был глубоко врыт в землю высокий бамбуковый флагшток; за неимением оркестра были использованы три экспедиционных граммофона. Вблизи был выстроен специально наряженный для этого торжества почетный караул. Начальник экспедиции, поздоровавшись с присутствующими, прочел следующий приказ: «При исполнении приказания начальника Главного гидрографического управления после работ идти на запад в поиски Великого Северного пути из Тихого океана в Атлантический нам удалось достигнуть мест, где еще не бывал человек, и открыть земли, о которых никто еще и не думал. Мы установили, что вода на севере от мыса Челюскин – не широкий океан, как его считали раньше, а узкий пролив. Это открытие само по себе имеет большое научное значение, оно объясняет многое в распределении льдов океана и дает новое направление поискам великого пути…» Далее он поздравлял личный состав экспедиции с увеличением владений государства и крупным научным открытием. Грянуло «ура», медленно стал подыматься флаг, одновременно с обоих ледоколов раздался орудийный салют и мощным эхом прокатился по вечным ледникам новой русской земли [65]. Затем все разошлись по своим кораблям, и в 7 ч вечера ледоколы пошли дальше на северо-запад вдоль берега по довольно широкой полынье. Параллельно с нами быстро шли целые стада белух, как и мы, по-видимому, торопившихся пробраться на запад к Атлантическому океану. К северу по всему горизонту тянулся сплошной лед.

Береговая черта вновь открытой земли изменила свое северо-западное направление на чисто северное, и конца ее не было видно. Горы перешли постепенно в плоскую низменную равнину.

Около 3 ч утра 23 августа исчезли признаки берега; по-видимому, мы достигли самой северной оконечности вновь открытой земли, сделав вдоль нее 240 миль. Вместе с берегом окончилась также и полынья, и мы вошли в густой полярный лед. Южный ветер стих, температура упала ниже нуля, между отдельными льдинами быстро начал образовываться молодой лед, благодаря чему ледоколам становилось все труднее и труднее прокладывать себе дорогу между тесно сбитыми большими кусками многолетнего льда. По горизонту на запад и на юго-запад виднелись темные облака, указывавшие на присутствие большого пространства свободной воды. Однако добраться до этой воды было трудно. В 4 ч утра начальник экспедиции приказал повернуть обратно. Место поворота по счислению находилось на 82°20′ сев. шир. и 95° вост. долг. До меридиана Земли Франца-Иосифа нам оставалось еще 300 миль, а там резко начинает сказываться влияние Гольфстрима, и в это время года была полная надежда встретить чистую воду. Но продолжать путь было рискованно, т. к. если бы мы здесь вмерзли в лед, то пришлось бы совершить путешествие вроде «Фрама» Нансена.

Вернувшись к мысу Челюскин, мы застали лед в прежнем состоянии, т. е. пролив, как нам теперь стало известно, не взломался. Решено было отправить партию к самому мысу по льду на санях. Через сутки партия вернулась и сообщила мало утешительного. Всюду и везде до горизонта был виден сплошной лед.

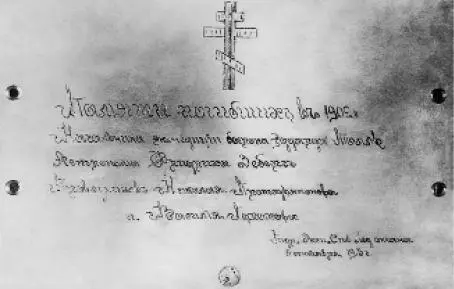

Памятный крест в честь барона Э. В. Толля и его спутников, установленный участниками ГЭСЛО на мысе Эммелины острова Беннетта

Из фондов РГАЭ

Мемориальная доска, размещенная на памятном кресте, поставленном на острове Беннетта

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]](/books/1085421/alek-epshtejn-zabytye-geroi-monparnasa-hudozhestven.webp)