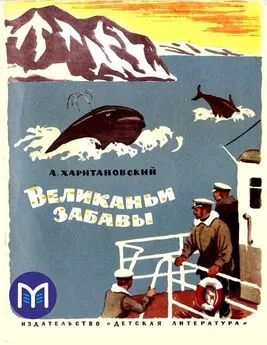

Александр Харитановский - Человек с Железным оленем

- Название:Человек с Железным оленем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Харитановский - Человек с Железным оленем краткое содержание

Человек с Железным оленем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Изобретение оказалось неудачным. Жалко потерянного времени…

Наконец, впереди заискрилось застывшее море, а справа – скатерть Большеземельской тундры. Теперь Глебу на северо-восток, по берегу.

Можно пользоваться морской картой, идти от ориентира к ориентиру. Возле берегов россыпь мелких островов и скал, мысы. Но вскоре стало ясно, что определяться по этим приметам очень трудно: все засыпано снегом, очертания изменились.

Глеб кружил, сверяясь с картой, отсчитывал расстояние по циклометру. На компас глядел редко. Его роль неплохо выполнял путевой флажок на руле. Он всегда натянут ветром и имеет определенный угол к движению велосипеда. Остается мимоходом следить за этим углом. Самое трудное, настоящая беда – это рыхлый снег. В низинах можно утонуть. Переходы исключительно короткие, в иные дни по десять – пятнадцать километров.

Питался путешественник рыбой. Как-то подбил нерпенка, совсем маленького, не бывавшего и в воде. Таких за цвет называют бельками. Его хватило на несколько дней.

Апрельское солнце пылало. Весной в тундре оно особенно яркое и жгучее. Лицо у Глеба воспалилось, пришлось обвязаться шарфом. Снег слепил, будто светился, возле мысов был покрыт голубоватыми тенями. В полдень кромка берега настолько рыхлела, что велосипед проваливался.

На мысе, расположенном против острова Песякова, узкого и длинного, вытянувшегося параллельно берегу, встретилось становище ненцев.

– Ань, торово! – приветствовали Глеба.

Председатель кочевого Совета, рослый краснощекий ненец, на ломаном русском языке объяснил, что такую же машину он видел в прошлом году в Архангельске, куда ездил на большое собрание. Он даже попробовал забраться на велосипед, но не удержался, вызвав своим падением дружный смех.

…Глебу не раз приходилось читать о Севере, о его народах, несчастных-де уже по той причине, что живут в арктическом климате. А перед ним были веселые, жизнерадостные люди, трудолюбивые и гостеприимные, одетые в самобытное, красивое и удобное платье.

Он загляделся на молодую хозяйку чума, собиравшую ужин. Женщина принарядилась, бегала, потряхивая черными косами. Аккуратные, ловко обтягивающие ногу торбаса стянуты у колен пятью бронзовыми кольцами. Выше вделаны медные трубочки, на бедре снова украшения. От пояса свисают два шнурка. На одном кошелек, в который спрятаны иголки, на другом – для наперстка. Тут же и маленький нож. На ненке еще жилет из замши, обшитый медными щитками наподобие панциря, которые держатся на кожаных шнурках. Поверх накидка, завязанная на шее тесемками.

У мужчин одежда попроще, но тоже с украшениями. Особенно хорош пояс с медной пряжкой, унизанной латунными бляшками. На нем в чехле охотничий нож, а с левой стороны – кисет с табаком, ковырялка для чистки трубки и сама трубка.

За ужином сидели долго. Ели молча, серьезно, изредка бросая взгляды на гостя.

Глеб поглощал вареную нежную оленину, запивая ее крепким ароматным бульоном.

Вкусно, трудно оторваться!

– Спасибо, – сказал он, насытившись.

– К чему такое слово, – заметил председатель. – За еду спасибо в тундре не говорят, нет такого обычая. Я к тебе приду, ты меня тоже накормишь. И одежду высушишь.

После ужина развернули карту и стали держать совет, как лучше пройти на Югорский Шар. Председатель ткнул пальцем в остров Долгий.

– На него иди морем. А дальше – через Хайпудырскую губу. Так ближе и снега меньше на льду. Рыбы тебе дадим.

Погода радовала. Глеб считал, что до Югорского Шара доберется за неделю-полторы.

– По-нашему апрель называется месяцем большого бмана, – сказал ненец. – На солнце не надейся. Тебе больше понадобится Нгер-Нумга – Полярная звезда!

…Ненец говорил верно: апрельское море подвело.

На десятый день, проснувшись утром, Травин почувствовал, что не может пошевельнуться в своем логове. Ночью из-за весенних передвижек льда рядом образовалась трещина. Выступившая вода намочила одежду. Застыв, она превратилась в ледяной склеп. Он примерз ко льду.

Дали зовут

Рассказ Травина закончился. Воздух в помещении радиостанции словно застыл. Настороженную тишину нарушал только вой ветра за окнами.

– Это же рекорд! – сказал, наконец, радист.

– Да, геройство! – подтвердил и врач.

– Геройство, но никчемное, – холодно уточнил начальник зимовки.

Он в отличие от своих молодых коллег выслушал Травина молча, не прерывая ни замечаниями, ни восклицаниями. И нелестное резюме было искренним. Ему, старому северянину, помнившему, как всего полтора десятка лет назад монтировались первые русские полярные радиостанции, среди них и югорская, поход Травина показался романтической чепухой вроде путешествия на плоту к полюсу задуманное немцем лейтенантом Бауендалем.

Бауендаль предпринял такую «экспедицию» в 1901 году. Сам Амундсен безуспешно пытался отговорить его. Но лейтенант оказался упрямым (по мнению Амундсена, даже не совсем нормальным). И только потеря плота во время его буксировки со Шпицбергена на Север оборвала нелепую затею.

– Скажите, зачем вам игра в приключения, зачем риск? – спросил Глеба начальник станции.

Он, конечно, не предполагал, не думал, что свой вопрос обращает далеко не к одному Травину, а к целой плеяде следопытов 30-х романтических годов. Как раз в этот 1930 год член Общества пролетарского туризма М. М. Клюшников писал:

»…В поисках подробного ответа на вопрос, как строится и растет Советская страна, жизнь и быт народов СССР, я решил отправиться в трудное путешествие».

Сын рабочего из города Горького, как он называет себя, девятнадцатилетний грудастый парень, с крепкой шеей, большеглазый и русоволосый, чем-то похожий на Травина.

С историей его похода я познакомился так. Весной 1961 года меня занесло в село Тиличики, приткнувшееся на берегу Берингова моря, на севере Корякского округа. Места эти корякские скорее уже по названию, так как здесь больше чукчей. Когда жители узнали, что я интересуюсь разными путешественниками, то вспомнили, что в марте 1936 года в Тиличиках побывал пешеход Клюшников.

Нашлась и запись беседы с ним, опубликованная в местной районной газете. Оказалось, что Клюшников проделал пеший переход Москва – Камчатка! Он пересек Белоруссию, Украину, Крым, Кавказ, Среднюю Азию и через всю Сибирь вышел в Дальневосточный край, к устью Амура. Отсюда направился вдоль побережья Охотского моря на север и в конце 1935 года был уже на Камчатке.

Последние следы М. Клюшникова удалось обнаружить на шестьсот километров южнее Тиличек, в рыбацком поселке Усть-Камчатск. Тут осенью 1936 года снимался фильм «Девушка с Камчатки». В массовых сценах участвовали жители. И вот однажды режиссер не смог собрать добровольцев на вечернюю съемку. В чем дело?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Харитановский - Молочный рейс [Камчатские были]](/books/1101083/aleksandr-haritanovskij-molochnyj-rejs-kamchatskie.webp)