Петр Семенов-Тян-Шанский - Путешествие в Тянь-Шань

- Название:Путешествие в Тянь-Шань

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дрофа

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-05430-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Семенов-Тян-Шанский - Путешествие в Тянь-Шань краткое содержание

Книга включает мемуары выдающегося деятеля русской культуры, известного путешественника, который просто, ярко и увлекательно рассказал о том, как ему удалось фактически первым европейцем проникнуть в глубь страны Тянь-Шань, создать схему доселе неизвестных европейцам хребтов Тянь-Шаня, исследовать озеро Иссык-Куль, открыть реку Сырдарью, увидеть и изучить животный и растительный мир Передней, Средней, Центральной и Северо-Восточной Азии. Путешествия 1856–1857 годов стали своеобразной знаменательной вехой в истории изучения Центральной Азии, заложили основы последующих экспедиций Н. М. Пржевальского, В. И. Роборовского, Г. Н. Потанина и многих других в эту часть земли.

Путешествие в Тянь-Шань - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Этот отряд, состоявший из неполной сотни казаков и нескольких киргизских проводников, он предложил мне взять в свое распоряжение с тем, чтобы выйти на реку Чу, а если я не застану там сарыбагишей, проникнуть до западной оконечности Иссык-Куля и вернуться через известные мне торные проходы Заилийского Алатау в Верное.

Выехали мы в числе 90 человек из Верного 21 сентября, в 11 часов утра. Следовали мы в этот день к западу, вдоль подножия северной цепи Заилийского Алатау, верст двадцать семь, до выходящей из снежных гор реки Кескелен – значительного притока реки Или. Погода была пасмурная и превратилась в дождливую.

Проехав верст сорок по подгорью Заилийского Алатау на запад от Верного и спустившись в пересекавшую наш путь глубокую ложбину, мы услышали там отчаянные крики. Каракиргизская баранта грабила небольшой узбекский караван, который шел в Верное. Когда мы прискакали на помощь каравану, сарыбагиши бежали, не успев ограбить караван: мы застали их в тот момент, когда они уже разували узбеков для того, чтобы отнять у них хранимые ими в сапогах деньги. Не теряя времени в разговорах с узбеками, я с частью своих казаков бросился преследовать баранту. Преследование это продолжалось часа два и кончилось тем, что барантачам, побросавшим свою верхнюю одежду, все-таки удалось ускакать от нас. Под конец преследования оставались впереди нас только три отставших барантача, но и с нашей стороны большинство преследовавших отстало вследствие усталости лошадей, и при мне остался только мой казак-переводчик, так как мы имели самых лучших лошадей. Да и мы, так же как и преследуемые каракиргизы, ехали уже шагом, на расстоянии двухсот метров друг от друга. Стрелять в безоружных я не хотел, а потому и решил возвратиться к месту, назначенному мной нашим биваком, что тем более было необходимо, что преследуемые пустили пал на высохшей степи по ветру, дувшему нам в лицо. Мы избегли встречи с огненной стеной, спустившись во встреченную нами глубокую ложбину, а затем устроились в ней и на ночлег.

22 сентября погода немного разъяснилась: туман рассеялся и даже показались горы со своими снежными вершинами. Пройдя верст тридцать к юго-востоку до речки Чемолган, мы вынуждены были сделать здесь продолжительную остановку в ожидании свежих киргизских лошадей, так как казачьи, на которых мы выехали из Верного, оказались непригодными для нашего дальнего и трудного похода. К вечеру погода опять испортилась, и дождь продолжался до глубокой ночи.

23 сентября мы вышли с Чемолгана рано поутру на свежих киргизских лошадях посреди непроницаемого тумана. Дорога наша была затруднена тем, что пришлось переходить через частую сеть пересекающих подгорье глубоких ложбин с крутыми обрывами. Через четыре часа пути мы достигли реки Узун-агача, на которой сделали полуденный привал. Осенняя растительность степи хотя уже несколько поблекла, но не совсем высохла, в особенности бросались в глаза розовые цветы высоких мальв (Althaea officinalis и Lavatera thuringiaca), светло-голубые – цикория (Gichorium intybus), бледно-желтые – софор (Sophora alopecuroid) и темно-синие – степного шалфея (Salvia silvestris). Цвел еще очень распространенный здесь солодковый корень (Glycyrrhiza aspera).

Во время нашего привала погода совершенно разгулялась: в два часа пополудни было +18 °C. Мы тронулись в путь и верст через двадцать добрались до реки Кара-Кастек. Здесь, при ясной погоде, ожидала нас величественная картина солнечного заката. Влево от нас возвышался резко очерченный на темной лазури величественный хребет Заилийского Алатау, на западной оконечности которого поднималась отдельно высокая округленная вершина Суок-тюбе; на ней блистали на солнечном закате освещенные розовым светом белоснежные полосы. Когда же на далеком западе совершенно погас пурпуровый закат, над которым несколько времени еще висели две-три золотые тучки, налево высоко над горами обнаружился бледно-золотой серп молодой луны. Наступившая ночь была прохладна, но мы ехали еще часа три при слабом свете луны до нашего ночлега у подножия Суок-тюбе, на Кастеке.

24 сентября в семь часов утра было +7 °C, и погода была совершенно ясная. Следуя по долине Кастека от севера к югу, мы стали подниматься на Заилийский Алатау. Часа четыре следовали мы вверх течения Кастека между гранитными скалами. Наконец Кастек разделился на две ветви, из которых одна шла с юго-востока, другая – с юго-запада. Мы пошли по первой для того, чтобы выйти через высокий перевал на реку Чу, несколько ниже и далее от кокандской крепости Токмак. Поднимаясь по этой ветви, мы достигли наконец до вершины перевала. С этой вершины, на которой холодная температура оправдывала ее название Суок-тюбе (прохладная гора), мы увидели всю долину реки Чу, образующую здесь несколько блестевших на солнце рукавов. Влево было видно также течение реки Кебин, выходившей из продольной долины Заилийского Алатау, разделяющей северную и южную ее цепи и впадающей по выходе из этой долины в реку Чу.

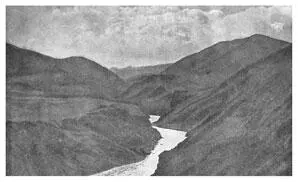

Буамское ущелье. Рисунок художника П.Кошарова

За рекой Чу простирался очень высокий горный хребет, вершины которого были покрыты снегом. Спускались мы с горного перевала не более часа и, выйдя к очень обильному водой ручью, впадающему в реку Чу и называемому Бейсенын-булак, остановились на ночлег.

Когда мы проснулись на другой день (25 сентября), то температура оказалась -1,5 °C. Ночь была очень холодна, и палатка моя обледенела. Утро было туманное; тем не менее мы снялись с бивака в 7 часов утра. Конечно, времени терять было нельзя. Обнаружилось, что сарыбагишей в долине Чу уже не было. Очевидно, что, напуганные своей кровавой битвой с русскими, они бежали, по всему вероятию, на озеро Иссык-Куль, куда я и решил выйти к ним со всем своим отрядом, следуя вверх по реке Чу через дикое Буамское ущелье. В сущности, для моего довольно многочисленного отряда, состоявшего из 90 всадников и 20 вьючных лошадей (верблюда, к счастью, у нас не было), переход в восемьдесят верст через почти бездорожное ущелье, в котором или за которым мы должны были встретиться с озлобленными врагами, так как почти все казаки моего отряда участвовали уже в походе Хоментовского, мог казаться безумным предприятием, и поддерживать бодрость и самоуверенность между казаками мне было нелегко.

Густой туман нам очень благоприятствовал: если из Токмака предпринимались какие-нибудь разъезды, то мы могли перейти широкую долину Чу незамеченными и войти в узкое ущелье в течение дня. Так это и было сделано. Пока мы спускались в долину Чу, снег падал хлопьями, но под конец он уже превратился в дождь, а по спуске нашем в долину и совсем прекратился.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: