Петр Семенов-Тян-Шанский - Путешествие в Тянь-Шань

- Название:Путешествие в Тянь-Шань

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дрофа

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-05430-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Семенов-Тян-Шанский - Путешествие в Тянь-Шань краткое содержание

Книга включает мемуары выдающегося деятеля русской культуры, известного путешественника, который просто, ярко и увлекательно рассказал о том, как ему удалось фактически первым европейцем проникнуть в глубь страны Тянь-Шань, создать схему доселе неизвестных европейцам хребтов Тянь-Шаня, исследовать озеро Иссык-Куль, открыть реку Сырдарью, увидеть и изучить животный и растительный мир Передней, Средней, Центральной и Северо-Восточной Азии. Путешествия 1856–1857 годов стали своеобразной знаменательной вехой в истории изучения Центральной Азии, заложили основы последующих экспедиций Н. М. Пржевальского, В. И. Роборовского, Г. Н. Потанина и многих других в эту часть земли.

Путешествие в Тянь-Шань - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Река Чу там, где мы на нее вышли, протекала по просторной долине, имевшей верст шесть ширины, и течение ее сопровождалось древесной растительностью, состоявшей из высоких тополей (Populus euphratica).

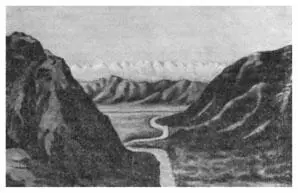

Мы пересекли широкую долину, простиравшуюся от востока к западу диагонально в направлении к югу—юго-востоку и вошли, никем не замеченные, в дикое Буамское ущелье, из которого река вырывается в свою широкую долину близ порфировой сопки Боролдай. Когда мы вошли в ущелье, оно скоро так сузилось, что по правому берегу Чу, на котором мы находились, далее следовать было невозможно, потому что каменные утесы громадной высоты падали в реку совершенно отвесно. Мы все вынуждены были перейти вброд бурное течение реки на левый ее берег, по которому и продолжали свой путь, но затем такое же препятствие заставило нас перейти опять на правый берег.

Вид на вершины ТяньШаня с Буамского ущелья. 1856 г. Рисунок топографа М.Сироткина

День склонялся уже в вечеру, небо закрылось мрачными тучами, и вскоре наступила темная ночь. Только по временам показывалась между облаками полная луна, несколько освещая наш путь. Движение наше вперед было до крайности затруднено тем, что наша тропинка не могла следовать непрерывно по самому берегу реки, так как местами береговые утесы падали в нее совершенно вертикально, и приходилось подниматься на боковые стены этого каменного коридора, характеризуемого названием Буам (у алтайцев Бом), по опасным тропинкам, обходящим сверху отвесные обрывы.

Конечно, мы должны были совершать эти обходы пешком, ведя в поводу своих лошадей, развьючивая вьючных и перенося их вьюки на руках. Кое-где вместо этих обходов мы шли, где было возможно, вброд у подошвы обрыва, против бурного течения реки через скалы, наполняющие ее ложе, с ежеминутной опасностью для каждого из нас быть снесенным ее бешеными волнами.

Таким образом мы с неимоверным трудом шли до трех часов утра и наконец добрались до тесной котловины, в которой и решили остаться до рассвета. Место это находилось на самом берегу реки между двумя высокими «бомами», на вершинах которых я выставил с обеих сторон охранные пикеты. Предосторожность эта была необходима, потому что если бы перебирающиеся по вершинам горных утесов каракиргизы заметили наш бивак внизу ущелья, то они легко могли бы истребить весь наш отряд, засыпая его сверху громадными каменьями и скалами, нависшими над ним и легко сталкиваемыми сверху вниз. Сторожевые казаки должны были в случае предстоявшей опасности поднять тревогу, предупредив нас ружейными выстрелами. Я напрасно старался уснуть в своей палатке под шум водопадов, образуемых рекой Чу. Ночь, проведенная мной в Буамском ущелье, была едва ли не самой тревожной в моей жизни. На мне лежала ответственность за жизнь почти сотни людей и за успех всего предприятия.

Тревожное мое состояние вскоре оправдалось: раздались один за другим два сигнальных выстрела. Казаки тотчас бросились к своим заседланным лошадям, а я, схватив пистолет, выскочил из своей палатки и быстро бросился вверх по крутой тропинке переднего бома к сторожевому казаку для того, чтобы узнать о причине тревоги. Оказалось, что казаки услышали над собой непрерывную осыпь мелких каменьев. Так как луна освещала горные обрывы полным блеском, то казак заметил, что высоко над ним вдоль горного обрыва с трудом пробирались два киргиза, ведя в поводу своих лошадей, под копытами которых осыпались мелкие камни, падавшие с легким шумом в наше ущелье. Я долго стоял вместе с казаком, рассматривая в бинокль движения каракиргизов, и, наконец, убедился в том, что они никаких относительно нас враждебных намерений не имеют, а наоборот, заметив многочисленный русский отряд на ночлеге, в испуге обходили его, с опасностью для жизни, по недоступным крутизнам, следуя по Буамскому ущелью в направлении к озеру Иссык-Куль. Единственная опасность, которую мы могли ожидать от них, состояла в том, чтобы они не предупредили находившихся на Иссык-Куле каракиргизов о приближении русского отряда и тем самым не приготовили бы нам враждебной встречи. Вот почему, возвратившись в свою палатку уже к рассвету, я поднял весь отряд, и мы пустились снова в путь 26 сентября не позже пяти часов утра.

Часа два путь был еще столь же затруднительным, как и накануне; но затем стены ущелья начали раздвигаться, и оно превратилось в долину с более мягкими склонами. Очень скоро после выхода в эту долину мы наткнулись на маленький каракиргизский аул, состоявший из пяти юрт. Мужчины, как только заметили нас, ускакали на своих конях, и только один старик, не имевший коня, уехал на быке и спрятался в небольшую горную теснину. В юртах оставались только женщины и дети, которым деваться было некуда, и они с отчаянием и смертельной бледностью на лицах бросились к нам навстречу, умоляя о пощаде. Я поспешил успокоить их, одарил маленькими подарками и объяснил им через переводчика, что мы не имеем никаких враждебных намерений, а едем в гости к их верховному манапу Умбет-Але, с которым я хочу быть тамыром (приятелем). От этих женщин мы узнали, что Умбет-Ала со всем своим родом находится близ урочища Кутемалды на берегу Иссык-Куля. Мы поспешили туда с возможной скоростью и вскоре очутились посреди несметной массы каракиргизских табунов и стад. Пришлось выслать вперед четырех казаков для того, чтобы расчищать дорогу среди этой массы животных для нашего отряда. Этим передовым казакам приказал я повторять при встрече с каракиргизами то же самое, что было сказано женщинам в первом встреченном нами ауле, то есть что мы едем без всяких враждебных намерений, прямо в гости к Умбет-Але.

Урочище Кутемалды находилось на повороте реки Чу, которая, выйдя под названием Кочкар из тянь-шаньского ущелья на равнину, составляющую часть Иссык-Кульской котловины, но не дойдя до озера верст пятнадцати, поворачивала влево и прорывалась через Буамское ущелье. При этом повороте в реку Чу впадал питаемый болотами ручей Кутемалды.

Все ровное пространство между поворотом Чу и берегом Иссык-Куля было занято бесчисленным множеством каракиргизских юрт. Очевидно, почти все племя сарыбагишей собралось здесь на стойбищах около аула Умбет-Алы. Наконец, мы добрались и до его аула. Здесь нас ожидала прекрасная юрта, наскоро приготовленная для объявивших себя гостями Умбет-Алы. В юрте были разостланы богатые ковры, и когда я уселся на них, то в юрту вошли брат и дядя манапа с некоторыми другими почетными лицами и заявили, что самого Умбет-Алы не было дома, так как он будто бы уехал верст за тридцать в долину реки Кочкар приготовлять байгу, то есть тризну по убитым сарыбагишам. Пришлось объяснять семейству манапа и почетным сарыбагишам повод нашего прибытия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: