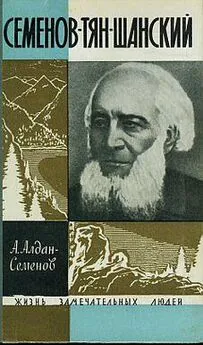

Петр Семенов-Тян-Шанский - Путешествие в Тянь-Шань

- Название:Путешествие в Тянь-Шань

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дрофа

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-05430-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Семенов-Тян-Шанский - Путешествие в Тянь-Шань краткое содержание

Книга включает мемуары выдающегося деятеля русской культуры, известного путешественника, который просто, ярко и увлекательно рассказал о том, как ему удалось фактически первым европейцем проникнуть в глубь страны Тянь-Шань, создать схему доселе неизвестных европейцам хребтов Тянь-Шаня, исследовать озеро Иссык-Куль, открыть реку Сырдарью, увидеть и изучить животный и растительный мир Передней, Средней, Центральной и Северо-Восточной Азии. Путешествия 1856–1857 годов стали своеобразной знаменательной вехой в истории изучения Центральной Азии, заложили основы последующих экспедиций Н. М. Пржевальского, В. И. Роборовского, Г. Н. Потанина и многих других в эту часть земли.

Путешествие в Тянь-Шань - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Понятно, как дорожил местностью Кызыл-джара и нижней частью Заукинской долины престарелый каракиргизский манап Бурамбай, производивший свой род от джикильских каганов, избравших себе резиденцией Кызыл-джар, и как удручали Бурамбая потеря и разрушение его родного гнезда, его пашен, садиков и построек. Только по осмотре окрестностей Кызыл-джара я понял, какое значение придавал Бурамбай задуманной мной экспедиции в глубь Тянь-Шаня, мимо потерянной им резиденции, по Заукинскому горному проходу. Она возвращала ему его родину и благословенные природой земли, бывшие более тысячи лет достоянием его предков, а также чудные пастбища верховьев Яксарта (Сырдарьи) и Небесного хребта, захваченные его врагами.

Вот почему распоряжения старого манапа, который считал мою экспедицию своим собственным делом, были самые энергичные.

Умному и заслуживающему полное его доверие, встреченному мной начальнику его разведочного отряда Бурамбай поручил, вслед за нашим восхождением на Заукинский перевал, занять, при помощи имевшего прибыть вслед за мной отряда султана Тезека, не только кызылджарскую местность и Заукинскую долину, но и весь Терскей до устья Барскауна, которое Бурамбай считал границей своих владений с сарыбагишскими. Вместе с тем богинские и атбанские разъезды должны были охранять во все время нашего восхождения на Заукинский перевал и к истокам Нарыла (верховья Яксарта) наш тыл от обхода и нападения враждебных сарыбагишей.

Обеспеченный таким образом, я расстался со своим спутником (начальником богинского отряда) и поспешил в сопровождении только своего казака-переводчика догонять свой отряд на его пути по Заукинской долине.

Проскакав часа два, мы около часу пополудни уже нашли свой отряд в долине реки Зауки на биваке после тридцативерстного в этот день перехода. Немедленно по моем прибытии весь отряд снялся со своего бивака, и мы пошли вперед. После нескольких верст подъема река разделилась на две ветви, и мы пошли по западной, которая показалась нам главной.

Долина была широка и густо заросла прекрасным еловым лесом. Все обнажения горных пород остались в стороне от меня, но на всем пути я встречал массы валунов сиенита. Виды по долине были очаровательны. Впереди нас прямо на юге открывалась чудная группа снежных вершин (белков), отороченных снизу широкой каймой высокоствольных еловых лесов. Правее и левее этой группы белков приводили нас в восторг смелые скалистые гребни, состоявшие из сиенитовых зубцов и башен, на которых только кое-где лепился снег. В двух местах мы заметили отвесно низвергавшиеся с гор ручьи, из которых один падал в виде Штауббаха, но был беднее водой. Наконец, мы вошли в густые тенистые рощи хвойного леса. Поразило меня в них количество молодой поросли, преобладавшей над старыми деревьями, как будто лес этот вырос недавно, чего доселе я не встречал в Азии. Зато на одном скате я заметил обширное пространство совершенно высохших и свалившихся деревьев.

Пройдя через эту верхнюю лесную зону, мы переправились по трудному броду на правый берег реки, а затем, после сильного подъема, пошли уже по более ровной, слабо повышающейся долине и, пройдя по ней верст пятнадцать, повернули к юго-западу. Вдали, впереди нас, видна была целая группа снежных белков, из которых один казался замыкающим долину. Верст пять мы прошли вдоль подошвы белков и, наконец, остановились на ночлег, по случаю усталости наших лошадей и верблюдов, на месте, удобном для бивака большого отряда. Гипсометрическое определение дало нам для этого ночлега 2360 метров.

Мы встретили здесь бесчисленное множество сурков, выскакивавших при нашем приближении на камни и начинавших свой характерный и пронзительный свист. Обнажения горных пород над нашим биваком в узком и глубоком ущелье, через которое пробивался горный ручей, падавший водопадом, состояли из сиенита. Растительность в верхней части пройденной нами лесной зоны была субальпийская и наконец совсем альпийская. [44]

12 июня термометр в 5 часов утра показывал только 3,5 °C. С 5 часов мы начали свой подъем, но уже через полчаса река разделилась на две ветви, из которых долина одной шла на юго-запад, а другой – прямо на юг. Последняя была нам указана всеми каракиргизами-проводниками как самый близкий, хотя более трудный и малодоступный для нашего отряда подъем на Заукинский перевал. Мы повернули по этому пути, но здесь у последних елей я решился оставить весь свой отряд с вьюками и верблюдами и только в сопровождении художника Кошарова, семи казаков и двух киргизов с четырьмя вьючными и двумя запасными лошадьми предпринял восхождение на вершину Заукинского перевала. Одни из каракиргизских проводников называли реку, по которой мы решились подниматься и которая, по их рассказам, протекала выше через два озера, Кашка-су, а другие – Заука. Какое из двух названий было правильнее – мне осталось неизвестным.

Повернув прямо к югу, мы шли сначала по довольно широкой долине, быстро поднимавшейся между высокими утесами, состоявшими из черно-зеленых кремнистых сланцев, заменивших сиениты еще несколько ниже бивака, на котором я оставил отряд. Долина повышалась очень быстро. Начали появляться растения альпийской зоны: Callianthemum rutaefolium, Trollius altaicus, Caraganajubata, Comarum salessowi, Androsace villosa и т. д. На дороге беспрестанно попадались альпийские сурки [45], а также земляные зайчики или тушканчики (Dipus sagitta?) [46]. Обрывы из точильных черных сланцев имели простирание к западу – юго-западу.

Часа через полтора трудного подъема мы вышли на прекрасное и прозрачное альпийское озеро чудного зеленого аквамаринового цвета; из него-то и вытекала река, по которой мы поднялись. На озере плавали красивые турпаны (Casarca rutila) чудного красного металлического цвета. Обойдя озеро с западной стороны, мы поднялись на колоссальную груду тех же сланцев, из-под которой текла в озеро с юга река, его питающая. Вид с этой груды скал назад через озеро на ряд высоких снежных белков был восхитительный.

Зато переход от нижнего альпийского озера к верхнему был неимоверно трудным для наших лошадей, так как вся долина между обоими озерами была так завалена и даже перегорожена громадными глыбами и плитами кремнистых и глинистых сланцев, под которыми река, начиная от своего выхода из верхнего озера до впадения в нижнее, была так глубоко погребена, что нельзя было и подозревать о ее существовании: явление это было подобно тому, которое происходит в Западной Европе с течением реки Роны, в местности, известной под названием perte du Rhôe. Растительность на всей этой груде громадных камней, под которой было зарыто течение реки, была скудная. Я, однако же, собрал несколько растений: два красивых крестоцветных блестящего желтого и лилового цвета (Erysimum; cheiranthus, Hesperis matronalis), одну скрофулярию (Scrophularia incisa) и красный высокорослый гималайский ревень (Rheum spiciforme).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: