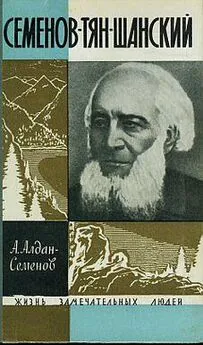

Петр Семенов-Тян-Шанский - Путешествие в Тянь-Шань

- Название:Путешествие в Тянь-Шань

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дрофа

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-05430-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Семенов-Тян-Шанский - Путешествие в Тянь-Шань краткое содержание

Книга включает мемуары выдающегося деятеля русской культуры, известного путешественника, который просто, ярко и увлекательно рассказал о том, как ему удалось фактически первым европейцем проникнуть в глубь страны Тянь-Шань, создать схему доселе неизвестных европейцам хребтов Тянь-Шаня, исследовать озеро Иссык-Куль, открыть реку Сырдарью, увидеть и изучить животный и растительный мир Передней, Средней, Центральной и Северо-Восточной Азии. Путешествия 1856–1857 годов стали своеобразной знаменательной вехой в истории изучения Центральной Азии, заложили основы последующих экспедиций Н. М. Пржевальского, В. И. Роборовского, Г. Н. Потанина и многих других в эту часть земли.

Путешествие в Тянь-Шань - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поднимаясь в направлении к югу, мы пересекли ключик, который казаки называли Беремесевым, а в пяти верстах от станицы выехали на более значительный приток Б. Лепсы, вдоль которого производилась рубка леса. Встреченные мной по дороге обнажения горных пород состояли из грауваккового сланца с неясным напластованием и едва выходящего на поверхность почвы. На притоке Б. Лепсы встретились и хвойные деревья (Picea schrenkiane). В верховьях этого притока мы начали сильно подниматься в гору, сначала к юго-востоку, потом постепенно повернули, сначала к востоку и, наконец, к северо-востоку. Пестрый лес (чубар-агач) постепенно заменился травами, хотя и поблекшими, но превосходящими вышиной всадника на лошади. Травы эти принадлежали к семействам мальвовых (Althea ficifolia), зонтичных (Sium lancifolium, Bupleurum aureum, Bupl. exaltatum, Conioselinum fischeri, Ferula soongorica, Anthriscus sylvestris, An. nemorosa, Conium maculatum, Schrenkia vaginata), сложноцветных (Inula halenium, Lappa tomentosa, Cirsium heterophyllum, Cirsium arvense, Onopordon acanthium), злаков (Dactylis glomerata, Elymus sibiricus, Deschampsia caespitosa, Calamagrostis sylvatica, Milium effusum, Lasiagrostis splendens). Местами эти травы были сильно обвиты мышиным горошком, который достигал их вершины. Иногда роскошные заросли травы перемежались с рощицами деревьев, из которых рощицы яблонь имели вид садовых насаждений; яблоки в это время года уже совершенно созрели и показались нам очень вкусными.

При дальнейшем нашем подъеме сланец вдруг заменился гранитом, сначала мелкозернистым, выходящим на поверхность штоком, а потом и крупнозернистым. На его плоских скалах лепились еще уродливые ели, но затем лесная растительность окончательно исчезла. Из кустарников росли Роtentilla fruticosa и арча (Juniperus sabina), ползущая по плоским скалам. Но эти плоские скалы скоро заменились резко торчащими в виде зубьев или вертикально поставленных книг.

Дорога наша, взобравшись на гребень, отделяющий приток Лепсы от главного ее течения, шла далее легкими перевалами, извиваясь между скалами почти на одном уровне, лишь чуть немного повышаясь, причем растительность была уже здесь совершенно альпийская, хотя уже сильно поблекшая, но все-таки я мог различить некоторые растения, как-то: Papaver alpinurn, Alsine verna, Cerastium maximum, Ledum gelidum, Arnebia perennis, Aster alpinus, Ast. flaccidus, четыре вида генциан (Gentiana aurea, G. frigida, G. macrophylla, G. verna и Dracocephalum altaiense).

По мере того как мы шли вперед, мы встречали между скалами все более и более груд свежего снега, набитого бураном. Ветер был невыносим по своей силе и холоду. Мы вынуждены были повернуть к западу и даже к северо-западу, чтобы попасть на спуск в главную Лепсу, и таким образом из гранитов вышли опять на сланцы, простирание которых на этот раз было совершенно ясное, а падение – почти вертикальное (85° к северо-западу).

Отсюда перед нами открылся чудный вид на самую высокую часть Семиреченского Алатау. Именно здесь верхняя долина Лепсы, загибаясь на десять верст, меняет свое направление: то она была направлена от запада—северо-запада к востоку—юго-востоку, перпендикулярно к оси хребта, здесь же завернулась почти под прямым углом и потекла от юга-юго-запада к северу—северо-востоку, то есть почти от юга на север, продольно относительно простирания сланцев. Во главе долины находился самый значительный из белков, и с него к двум или трем истокам Лепсы спускалась широкая снежная мантия. Верхняя продольная долина Лепсы имела немного более версты ширины, скаты ее были мягки, а дно поросло елью, хотя довольно редко, так как лесная растительность достигает здесь уже своего предела. По долине извивается, подобно Чилику, река Лепса, но когда эта река повертывает под прямым углом, то прорывается через поперечную долину, где и направляется поперек простирания сланцев в скалистых щеках, между которыми, встречая препятствие, образует озеро. Поэтому, хотя в верховьях Лепсы и существует горный проход в Китай, но местные жители предпочитали попадать туда через высокие скалы и перевалы, обходя верхнюю долину, которая в 1857 году считалась недоступной.

Намерение мое пробраться Лепсинским проходом на китайскую сторону не увенчалось успехом. Убедившись воочию, что горный проход в это время был засыпан снегом, а погода впереди была неблагоприятная, я решился вернуться назад.

Спускаться в верхнюю долину Лепсы было незачем, и мы вернулись по той же дороге, по которой восходили. Смеркалось, когда мы дошли до гранитных зубьев, и уже в ночной темноте спустились мы до первого ключика, где и ночевали в прекрасной роще, состоявшей из берез, осины и яблонь. Этот проход был тот самый, по которому проходил Карелин в 1840 году.

19 сентября тем же путем, при пасмурной погоде, мы вернулись в Чубар-агач. С гор все селение казалось шахматной доской. Было видно, как, стекаясь за станицей, речки пробиваются после своего слияния сквозь передовой кряж диким ущельем. В этом ущелье в мое время не было дороги, и в Чубар-агач нельзя было попасть с запада иначе как через хребет, хотя и невысокий. Снег в самом Чубар-агаче выпадает обыкновенно окончательно только в декабре, а на западном склоне передового хребта – и еще позже, и держится только до марта. В это время года здесь устанавливается хорошая санная дорога; вообще зима очень мягкая, и значительных холодов совсем не бывает.

Переночевав в Лепсинской станице, я решился выехать из нее 20 сентября. Проснувшись в седьмом часу утра, я был неожиданно поражен совершенно зимней картиной. Все было покрыто густым инеем. Травы не было видно, кроме высоких злаков (Dactylis, Calamagrostis, Lasiagrostis), но и те поникли своими колосьями под тяжестью инея, которым были совершенно убелены и лавролистные тополи. Густой туман не позволял различать предметов далее двух десятков шагов. Тем не менее мы пустились в путь и, переехав версты две поперек долины, стали быстро подниматься на ее скат в направлении к западу.

На этом пути нас ожидало замечательное зрелище. Туман начал быстро редеть и резко окончился чуть не стеной, за которой при дальнейшем подъеме небо было уже ясно и прозрачно. С вершины перевала уже не было видно ни одного облачка, солнце светило тепло и ярко, термометр показывал 12 °C в 8 часов утра, снежные вершины Семиреченского Алатау были совершенно безоблачны и ярко блестели на солнечных лучах, которые прекрасно освещали и скаты лесной зоны в ее пестром осеннем убранстве чубар-агача. Ни одной росинки не было видно на свежих еще травах горного перевала. Зато у наших ног в Лепсинской долине вся широкая эллиптическая котловина в двенадцать верст длиной и семь шириной представляла собой настоящее «mare vaporum». Цвет его был млечно-серовато-белый, похожий на цвет кучевых облаков (cumuli). Сначала оно как бы слегка колыхалось, но с самого верха перевала его поверхность казалась уже совершенно горизонтальной. Ни одного пятнышка не было видно на этом млечном море, и ничто не обличало в нем его характера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: