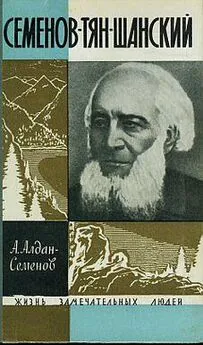

Петр Семенов-Тян-Шанский - Путешествие в Тянь-Шань

- Название:Путешествие в Тянь-Шань

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дрофа

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-05430-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Семенов-Тян-Шанский - Путешествие в Тянь-Шань краткое содержание

Книга включает мемуары выдающегося деятеля русской культуры, известного путешественника, который просто, ярко и увлекательно рассказал о том, как ему удалось фактически первым европейцем проникнуть в глубь страны Тянь-Шань, создать схему доселе неизвестных европейцам хребтов Тянь-Шаня, исследовать озеро Иссык-Куль, открыть реку Сырдарью, увидеть и изучить животный и растительный мир Передней, Средней, Центральной и Северо-Восточной Азии. Путешествия 1856–1857 годов стали своеобразной знаменательной вехой в истории изучения Центральной Азии, заложили основы последующих экспедиций Н. М. Пржевальского, В. И. Роборовского, Г. Н. Потанина и многих других в эту часть земли.

Путешествие в Тянь-Шань - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сведения об озере Ала-куль встречаются уже в китайских источниках, начиная с летописей юаньской (монгольской) династии, откуда они и сделались известны европейским географам (Риттеру и Гумбольдту). Пестрое озеро (Ала-куль) с высокой островной сопкой (Арал-тюбе), сильные ветры (юй-бэ), дующие постоянно в одном направлении от Арал-тюбе, особенно заинтересовали Гумбольдта, усмотревшего как здесь, так и в китайских описаниях окрестности города Куча в Тянь-Шане вероятные признаки вулканических явлений. Вот почему Карелин – первый русский путешественник, посетивший Ала-куль в 1840 году, употребил доблестные усилия для разрешения вопроса о вулканизме острова Арал-тюбе. Он привез с собой маленькую лодку с Зайсана, добрался до острова Арал-тюбе и, достигнув своей цели, пришел к отрицательным результатам. Конический остров оказался состоящим из порфира, но ни на нем, ни в береговых валунах озера никаких вулканических пород не оказалось; местами только между этими валунами попадались куски каменного угля.

Семнадцать лет позже мои исследования в холмах Кату в Илийской долине и на всем протяжении Тянь-Шаня между Мусартским и Заукинским горными проходами также не подтвердили предположений Гумбольдта о вулканических явлениях в Центральной Азии.

Возвращаюсь к своему путешествию.

Аул, в котором я ночевал с 21 на 22 сентября, находился у колодцев Кабанды в двадцати трех верстах к северу от Западного Ала-куля. В 7 часов вечера здесь было +14°, и гипсометрическое измерение дало мне 250 метров абсолютной высоты, то есть не более 10 метров над уровнем Западного Ала-куля, что и подтвердилось тем, что дорога от Ала-куля до нашего ночлега почти никакого подъема не имела. Зато мне показалось, что уровень Западного Ала-куля выше уровня Восточного. Заключил я это из того, что встретил русло, направленное из северной оконечности Западного Ала-куля к низовью реки Урджар. Русло это киргизы называли Уалы и утверждали, что при высоком стоянии воды в Западном Ала-куле вода течет по нему в реку Урджар. Притом же реки, текущие в Западный Ала-куль (Тентек и Каракол), едва ли маловоднее впадающих в Восточный Ала-куль (Урджар и Эмиль), но последнее озеро представляет поверхность для испарения втрое большую, чем Западный Ала-куль. Вероятно, вследствие этого вода в Западном Ала-куле пресная и годная к употреблению, а в Восточном Ала-куле – соленая, вследствие чего туземцы часто называют Восточный Ала-куль Ащи-кулем, то есть горьким озером.

Откуда взял Ал. Шренк для Западного Ала-куля название Сазын-куль, я не знаю, но спрошенные киргизы названия этого не знали и называли Западный Ала-куль всегда Ала-кулем, а Восточный или Ащи-кулем, или также Ала-кулем. Кого же может удивить, что два соседних озера, составлявшие на памяти народной один бассейн, да и теперь иногда сливающиеся в одно зеркало, известны под одним названием. Название Ала-куль весь этот бассейн мог в совокупности получить оттого, что с его уровня поднимаются в виде высоких сопок скалистые, порфировые острова и полуострова, а перешеек, разделяющий весь бассейн на два озера, состоит из перемежающихся лагун, протоков, заросших галофитами солонцов и обширных камышовых зарослей. Если на все это посмотреть с любой из озерных или приозерных сопок (арал-тюбе), то название «Пестрое озеро» (Ала-куль) находит себе полное оправдание. Такого объяснения не могли дать сопровождавшие меня киргизы, никогда не восходившие на Арал-тюбе, а на мой вопрос, почему они называют озеро Ала-кулем, два самых бойких из моих проводников отвечали: «Потому, что с двух сторон от Ала-куля видны пестрые горы (Алатау)», то есть горы, постоянно носящие на себе снежные пятна.

22 сентября с места нашего ночлега на колодцах Кабанды я тронулся часов в 10 утра и, проехав верст десять к северо-западу, достиг реки Каракол, а отсюда следовал через степь в направлении к северо-востоку, в двух местах встретил аулы на колодцах, потом, повернув к северу, переехал вброд речку Иссык-су и через старые пашни и арыки достиг к 3 часам пополудни до Урджарской станицы, расположенной всего только в двенадцати верстах от подошвы Тарбагатая. В 7 часов вечера я сделал свое гипсометрическое измерение, давшее для станицы 280 метров абсолютной высоты; термометр показывал +7 °C.

В Урджарской станице во время моего посещения (в 1857 г.) было 80 домов и 940 жителей (536 мужского пола), 440 лошадей и 450 голов рогатого скота. Баранов жители сами не разводили, так как их можно было достать сколько угодно от киргиз-казахов. Пашни урджарских поселенцев были обширны (ржи 100 десятин, ярицы 10, пшеницы 120, овса 106, ячменя и проса по 14, льна 17). Рожь давала сам-5, но урожаи яровых хлебов были превосходны: пшеницы – сам-8, ярицы и овса – более чем сам-13. Лен родился также очень хорошо.

Переночевав в Урджарской станице с 22 на 23 сентября, я решился посвятить весь следующий день восхождению на Тарбагатай. Выехав из станицы в 7 часов утра, я направился сначала к западу, а потом к западу-северо-западу по речке Карабулак. Скоро мы вышли на ключ, обросший тополями (Populus laurifolia) и кустарниками: жимолостью (Lonicera tatarica), крушиной (Rhamnus cathartica) и карликовой акацией (Robinia pygmaea). Первые встреченные нами в Тарбагатае обнажения состояли из гранита. Далее пошел очень крутой подъем по ущелью, проходящему по линии соприкосновения гранитов на северо-востоке с диоритами на юге-западе. Дорога шла через груды камней и была очень трудна. Когда же мы взобрались на горный гребень, то шли уже легкими перевалами в направлении к западу—северо-западу и, наконец, обойдя мыс, отделяющийся от главной оси хребта, достигли вершины перевала, который наши проводники называли Алет и который состоял из гранита. Дошли мы до вершины перевала немного ранее полудня. Термометр Цельсия показывал +4°. Гипсометрическое определение дало мне для вершины перевала 1960 метров абсолютной высоты. На соседних возвышениях лежали пятна вечного снега.

Когда я взошел на одну из вершин Тарбагатая, передо мной открылся необыкновенно обширный вид. С одной (южной) стороны расстилалась широкая степь, по которой, извиваясь, как на карте, протекала по направлению к югу река Урджар, а далее сотни блесток, перемежавшихся с темными пятнами, обозначали положение «Пестрого озера» (Ала-куля), а за ним на далеком горизонте сливались с облаками снежные вершины Семиреченского Алатау.

С другой (северной) стороны перевала расстилалась еще более широкая, но волнистая степь, на которой можно было различить извилины текущей к северу реки Базар, а далее в туманной дали едва виднелось очертание обширного бассейна озера Зайсан.

Таким образом, горный гребень высокого Тарбагатая разделял два широких степных пути, через которые со II века до нашей эры и до XIII века от начала ее спускались с нагорной Азии, как через ворота, в обширную низменность Сихая (Западного моря), то есть в балхашско-арало-каспийский бассейн, те великие народные переселения, которые имели в течение двенадцати веков громадное влияние на судьбы Европы и в особенности России.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: