Бенгт Шёгрен - Осколки континента

- Название:Осколки континента

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бенгт Шёгрен - Осколки континента краткое содержание

Автор — известный прогрессивный шведский писатель, натуралист и путешественник — посвятил свою книгу островам западной части Индийского океана Сейшелам и Маскаренам.

Книга насыщена разнообразной информацией по истории, экономике, географии, ботанике, зоологии, этнографии этих островов. Немало места отведено теме взаимоотношений человека с окружающей средой. Большую познавательную ценность представляют главы, посвященные современному положению, политическим и экономическим проблемам островов.

Осколки континента - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сипухи на всех островах, покрытых лесами, стали нападать и на огромные колонии крачек в период кладки яиц. Одновременно возникло сомнение в том, что новоселы вообще приносят какую-нибудь пользу. Ущерб, наносимый крысами, казалось, оставался прежним, несмотря на то, что колония сипух быстро увеличивалась, заселяя все новые острова. Между тем число крачек периодически уменьшалось то на одном, то на другом острове. И уже в начале 60-х годов на Маэ они были практически истреблены.

Может быть, совы, последовав закону наименьшего сопротивления, переменили «специализацию»? Наглядные доказательства этому были приведены участниками экспедиции Бристольского университета, посетившей Сейшелы и острова Альдабра в 1964–1965 годах. Орнитологи экспедиции собрали совиные погадки, которые совы впоследствии опять заглатывают. В них были обнаружены кости, пух, перья и другие, еще не переваренные остатки их жертв. Таким образом стало очевидно, что сипухи действительно забыли о крысах, обнаружив отличную еду в колониях крачек. Именно за счет этого они так быстро размножались.

Раньше охота на сипух была запрещена. В 1966 году их отлов и отстрел был не только разрешен, но за это охотникам выплачивалось даже определенное вознаграждение в надежде таким образом избавиться от сов. Действительно, на острове Кузен с ними в основном разделались еще при последней владелице плантации мадам Франсе Жумо. Но иногда в ночное время они залетают сюда с острова Праслен. Расстояние между этими островами невелико: всего 3,2 километра. Когда мы с моими спутниками объезжали Кузен, то на дорожках заповедного острова находили останки крачек, на которых по ночам охотились совы-сипухи.

Совсем иной была судьба единственной совы местного происхождения — сейшельской совки (Otus insularis), некогда обитавшей на многих островах. Из-за отсутствия каких-либо данных о ней, орнитологи решили, что она вымерла много лет тому назад; в 1959 году англичанин Крук, изучая жизнь птиц, обнаружил, что «некролог» по этому виду сов написан слишком рано. Сейчас известно, что они живут в малонаселенных горах, по крайней мере в трех местах внутренней части Маэ. Но никто еще не может точно определить, сколько их, чем они питаются, где устраивают свои гнезда.

Возможно, они, подобно совкам Евразии, питаются в основном крупными насекомыми, и причиной их вымирания стало уничтожение в лесах крупных деревьев вместе с обитавшими на них жуками и другими насекомыми. Ведь они выжили именно в труднодоступных горных местах, где еще оставались девственные леса. Можно предположить, что совки этого вида сохранились в глухих уголках тех островов, куда пока еще никто не добирался. Поскольку они держатся, как правило, вдали от построек, все эти предположения вполне вероятны.

И наоборот, число единственных для этой островной группы дневных хищников, маленьких сейшельских соколов (Falko araea), видимо, завышалось именно потому, что они охотно залетают в селения. Иногда они селятся даже на церковных башнях и на крышах других высоких построек Виктории, но основное место их гнездования — горные склоны. По мнению крупнейшего орнитолога Сейшел Филиппа Лусто-Лаланна, соколы этого вида встречаются на многих гранитных островах, но в небольшом количестве, хотя там достаточно пищи для них. Питаются они в основном ящерицами и ловят их, внезапно набрасываясь сверху.

Малочисленность сейшельских соколов объясняется отсутствием у них инстинкта держаться подальше от человека, приносившего много несчастий обитателям птичьих островов. К соколу можно подходить совсем близко, на расстояние пяти метров, и он не улетит, становясь легкой добычей для мальчишек, вооруженных стрелами, и для ребят более старшего возраста, охотящихся за птенцами. Кроме этого, орнитологи Бристольской экспедиции считают, что соколам угрожают и сипухи, сгоняющие их с удобных для гнездования и отдыха мест.

Черного васа-попугая (Coracopsis nigra barklyi), которого я так и не встретил на Праслене, мне все-таки удалось увидеть в ботаническом саду Департамента сельского хозяйства недалеко от Виктории. Там имеется коллекция птиц и разных животных, среди которых я особое внимание обратил на пару сейшельских соколов, нескольких сейшельских горлиц и двух «като-нуар» — попугаев с острова Праслен. Положение последних так печально, что невольно начинаешь сомневаться, есть ли смысл содержать их в заточении.

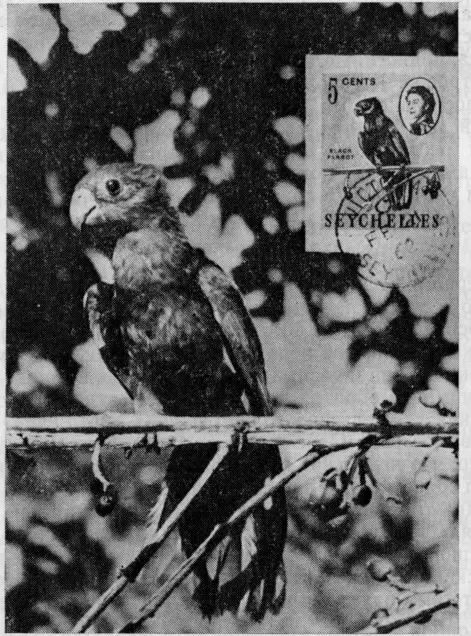

Однако один из пленных попугаев, сам того не подозревая, оказал добрую услугу для собственного вида, выступив в роли «героя рекламы», что привлекло на Сейшельские острова новых туристов-орнитологов. Несколько лет тому назад в Виктории индийский торговец Кантилал Шиван Шах, среди друзей называемый просто Канти, сделал снимок птицы. Он был напечатан на пятицентовой почтовой марке, циркулирующей по свету среди филателистов, собирающих мотивы с птицами. Канти сделал также «максимальную открытку», то есть видовую почтовую открытку со снимком, который дан на почтовой марке к ней, и со штампом дня выпуска. Он был весьма любезен, разрешив мне использовать такую открытку в качестве иллюстрации к книге.

Темно-пепельно-коричневый попугай «като-нуар» имеет сородичей на Мадагаскаре и относится к тем птицам, которые истреблены человеком. Уничтожив леса на Праслене, попугаев лишили деревьев, где они вили гнезда. Многие экземпляры этого вида были истреблены еще раньше, а некоторые и сегодня попадают в сети для ловли голубей.

Самим же птицам пищи вполне хватает. Они питаются ягодами, плодами кустов гуайявы (Psidium guajava) и другими плодами. Родина гуайявы — тропики Америки, но здесь, как и во многих других частях света, она была разведена потому, что из ее плодов получается прекрасное желе. Сейчас можно встретить целые заросли одичавшей гуайявы.

Однако, хотя пищи для прасленского васа-попугая и достаточно, все же трудно предположить, что вся их колония превышает 30–50 экземпляров. В то же время об их жизни известно немного: лишь то, что гнездами для них служат дупла в сгнивших пальмовых стволах, что самка откладывает минимум два яйца и что родители кормят своих птенцов. Сейчас маленькому роду попугаев пытаются помочь. В Валле-де-Мэй развешены «скворечники» из продолговатых кусков полусгнивших сейшельских пальм на высоте примерно семь метров над землей и в стороне от дорожек для прогулок. Но и сегодня, когда я пишу эти строки, неизвестно, чем кончилась эта затея.

Зеленый попугай, некогда, как утверждают, встречавшийся на Маэ и Силуэте, исчез неизвестно куда. Речь идет о сейшельском ожереловом попугае параките (Psittacula eupatria wardi), ближайшие родственники которого живут в Индии. В 1870 году несколько чучел этого вида было отправлено в Кэмбридж. Уже тогда он находился под угрозой исчезновения. В книге Бредли «История Сейшел» говорится, что зеленых попугаев истребили «примерно в 1867 году из-за ущерба, наносимого ими урожаю маиса». Французский комендант Малавуа в документе, датированном 1787 годом, говорит, что эти «попугаи (уже тогда завезенные из Африки)… наносят большой ущерб урожаю».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](/books/361030/bengt-yangfeldt-yazyk-est-bog-zametki-ob-iosife-b.webp)