Владимир Иванов - Ростов Великий, Углич

- Название:Ростов Великий, Углич

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1964

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Иванов - Ростов Великий, Углич краткое содержание

Ростов Великий, небольшой город Ярославской области, хорошо известен памятниками древнего национального искусства. Летописцы издревле отмечали ростовские палаты и храмы, называли имена прославленных зодчих и живописцев, восторгались книжным богатством, собранным в сокровищнице ростовских князей. Более чем за тысячелетнюю историю Ростов пережил периоды экономического и политического подъема и упадка, нашествия врагов, стихийные пожары, что отразилось и на памятниках города. Утрачены сооружения XII века, драгоценными единицами исчисляются произведения живописи XIII–XIV веков и прикладного искусства XII–XV веков.

Ростов Великий, Углич - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

От Часовой башни, расположенной в северо-восточном углу, сохранился только первый ярус. Башня была закончена строительством в 1698 году. „Домовый, каменных дел мастер“ Гаврила Харитонов в 1697 году „в часобойне клал печи“, а „домовый, заозерских сел плотник“ Василий Ермолаев в том же году „лестницы и перила делал, и мосты мостил“. „Домовых горских сел плотник“ Василий Комов в 1696 и 1697 годах делал на часобойне шатер, а Логин Часовиков опаял его белым железом, Богомолов Андрей (1698) выточил к часам „векоши“ деревянные. Семенов Клим сделал „круг к часам“ (циферблат) и как венец всей башни ярославский столяр Матвей Миронов „делал оленя (герб города Ростова) на часобойне “ . Среди этого коллектива отделочников башни, состоящего полностью из местных квалифицированных мастеров, к сожалению, нет имени зодчего.

Очень несовершенные чертежи и рисунки Часовой башни и старые ее описания дают возможность представить древний вид этого сооружения: высокий восьмерик на четверике. Верхний ярус восьмерика имел открытые арки и завершался невысоким шатром с „прапорцем “ в виде оленя.

Башня была построена на старых палатах, и недостаточные фундаменты дали неравномерную осадку; несмотря на усиление ее конструкций ложным контрфорсом в виде арки (он виден сейчас в сохранившейся части), осадка продолжалась, что грозило падением башни. В целях безопасности в XIX веке башня была разобрана.

В течение XVIII века в кремле не создавалось каких-либо крупных сооружений; для этого не было ни особой нужды, ни материальных возможностей. Россия вступила на новый путь экономического развития. Петр I, изыскивая материальные средства для осуществления своих реформ, использовал и накопления церковных феодалов. В 1691 году Петр отобрал в казну у ростовских митрополитов 240 килограммов серебряной посуды для перечеканки ее в монету. С 1692 по 1700 год митрополия выплатила государству 15000 рублей — сумма по тому времени колоссальная. Ростовские мастера — каменщики и плотники — были мобилизованы на строительство флотов в Воронеже, Азове, Олонце, а затем на строительство столицы Петербурга. Ростовская митрополия постепенно теряла свое экономическое могущество, свое политическое влияние в жизни государства и города.

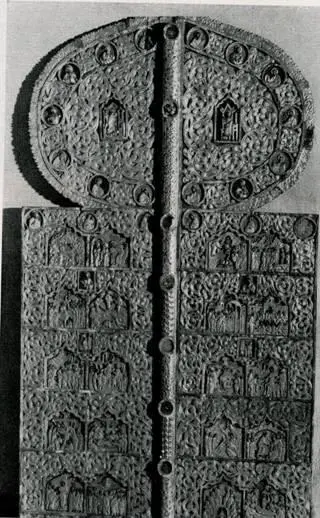

37. Царские врата из церкви Исидора. XVI в.

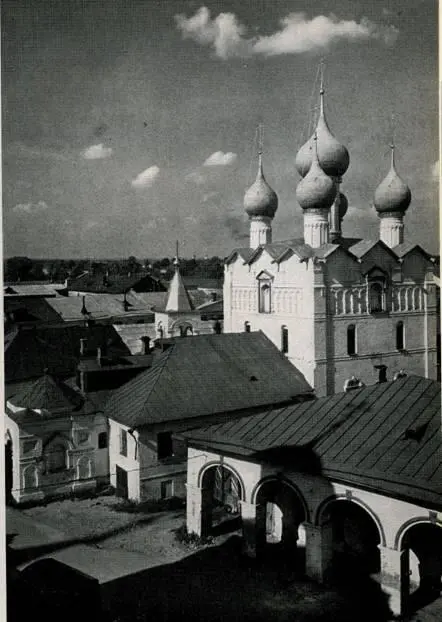

В центральной части города, близ кремля, расположена церковь Спаса на Торгу, один из последних памятников ростовской школы архитектуры второй половины XVII века (илл. 38). Носившая также название Ружная (без прихода), она стоит в торговых рядах и известна с 1206 года. Первоначально деревянная, неоднократно сгоравшая и вновь возводимая на том же месте церковь отмечает традиционное место торга в городе. Каменная церковь Спаса на Торгу впервые построена в 1654 году, но сильно поврежденная пожаром в 1671 году, она была заново отстроена в 1685–1690 годах.

Церковь возведена на подклете, что характерно для посадских зданий этого времени, строившихся торговыми людьми.

Архитектура ее создавалась под явным воздействием образов Ростовского кремля. Как церковь Григория Богослова, она пятиглавая, не имеет вертикальных членений фасадов, хотя завершена закомарами; как в церкви Воскресения, в архитектурном убранстве здесь применен аркатурный поясок, но галерея сделана только с одной стороны. Другие декоративные элементы — ширинки, цветные изразцы и красивые кирпичные с „гирьками“ наличники окон на южном фасаде — также говорят о кремлевских прототипах.

Как и в кремлевских церквах, интерьер ее перекрыт сомкнутым сводом. Деревянного иконостаса здесь нет. Канонические изображения написаны на каменной стене, их обрамления в первом ярусе повторяют форму алтарной преграды церкви Иоанна Богослова. Изображения, расположенные в следующих ярусах, в XIX веке были обрамлены деревом и обиты медью; это и создает иллюзию обычного иконостаса.

Фресковые росписи церкви Спаса на Торгу были выполнены около 1762–1764 годов под руководством ярославского мастера Афанасия Шустова. Сначала кажется, что фрески написаны ярославскими мастерами в конце XVII века, но затем становится ясно, что это работа художников уже другого поколения, которые, сохраняя связь с древним монументальным искусством, уже живут в новом времени. В росписях много сюжетов или не встречающихся ранее, или на морализующие темы. Композиции „Христос и грешница“, „Притча о винограде“, „О человеке, впавшем в разбой“ интересны не только своими сюжетами, но и более реалистической манерой выполнения.

Рождественский монастырь, расположенный на старой площади (ныне Советская), был основан в XIV веке, но не сохранил своих древних построек. Только в глубине небольшого монастырского дворика находится церковь Рождества богородицы — памятник ростовской школы архитектуры второй половины XVII века. Надвратная церковь построена в 1842 году и не представляет художественного интереса.

Церковь Рождества богородицы — одноглавая, на подклете, с трапезной и шатровой колокольней (ныне не сохранилась). Стены ее без вертикальных членений лопатками, как в церкви Григория Богослова в завершении имеют по три кокошника. Перестройки XIX века изменили крыльцо трапезной; тогда же были разобраны ее своды.

Летопись на стене у входа в церковь датирует ее росписи 1715 годом. Два яруса фресок иллюстрируют так называемый акафист (песни, прославляющие богоматерь). Эти изображения очень непосредственны, что свидетельствует о наблюдательности художников, об их стремлении к реалистическому отображению окружающей действительности.

38. Церковь Спаса на Торгу (Ружная). Конец XVII в.

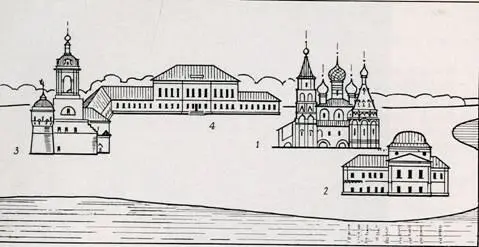

39. Авраамиевский монастырь. План

1 — Богоявленский собор; 2 — Введенская церковь; 3 — надвратная церковь; 4 — настоятельский корпус и кельи

Среди древних земляных валов (в конце улицы Карла Маркса) легко разыскать церковь Вознесения, более известную у ростовчан под названием Исидора Блаженного (илл. 35).

На памятник сейчас нет хороших точек зрения. С улицы Карла Маркса на первый план выступает колокольня в стиле русского классицизма, пристроенная к церкви в начале XIX века. Старые тополя, обступившие церковь с северной, восточной и южной сторон, скрывают ее, если подняться на земляные валы.

В этой церкви мы встречаем редкий случай в истории русской архитектуры, когда на каменной плите, вделанной в западную стен/ церкви, высечена надпись, расшифровы вающая год постройки и имя строителя: „Лета 7074 (то есть 1566) державою и повелением благочестивого царя государя и великого князя Ивана Васильевича Всея Руси, его царскою казною, поставлена церковь сия вознесение господне в ней же Исидор Чудотворец, при епископе Никандре Ростовском, а делал церковь великого князя мастер Андрей Малой“ (илл. 36).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: