Владимир Иванов - Ростов Великий, Углич

- Название:Ростов Великий, Углич

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1964

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Иванов - Ростов Великий, Углич краткое содержание

Ростов Великий, небольшой город Ярославской области, хорошо известен памятниками древнего национального искусства. Летописцы издревле отмечали ростовские палаты и храмы, называли имена прославленных зодчих и живописцев, восторгались книжным богатством, собранным в сокровищнице ростовских князей. Более чем за тысячелетнюю историю Ростов пережил периоды экономического и политического подъема и упадка, нашествия врагов, стихийные пожары, что отразилось и на памятниках города. Утрачены сооружения XII века, драгоценными единицами исчисляются произведения живописи XIII–XIV веков и прикладного искусства XII–XV веков.

Ростов Великий, Углич - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По углам ограды поставлены четыре восьмигранные башни с верхним ярусом в форме очень красивых беседок со стрельчатыми арками и с шатрами, несущими небольшой восьмеричок со шпилем. Обработка стен башен филенками, окна круглой формы заставляют предполагать, что они построены в 1780 -1790-х годах, когда псевдоготический вариант русского классического стиля, разработанный архитектором В. И. Баженовым в Царицыне под Москвой, стал усиленно применяться в парковых постройках (оградах, беседках) русских усадеб и монастырей.

В 1686 году в Яковлевском монастыре была возведена первая каменная постройка — Зачатиевская церковь (илл.43), существующая и поныне. На западной стене храма сохранилась запись, рассказывающая, что строилась она при Ионе Сысоевиче и называлась Троицкой, а в 1754 году переименована в Зачатиевскую. В XVIII и XIX веках церковь с северной и западной сторон была обстроена, тогда же были сделаны и купола с перехватом.

45. Димитриевская церковь Яковлевского монастыря. 1802

Зачатиевская церковь строилась как монастырский собор, и в ее архитектуре много типических традиционных черт. Она почти квадратная в плане, без подклета, с тремя апсидами, с пятью главами, без трапезной. Лучше других сохранившиеся восточный и южный фасады говорят о том, что декоративное убранство этого собора не отличалось богатством, столь излюбленным в XVII веке. Если снаружи в формах здания нет чего-либо нового, то его интерьер имеет индивидуальные особенности. Своды собора, как обычно, поддерживаются четырьмя столбами, два из которых находятся за иконостасом; подпружным аркам ниже сводов отвечает вторая система арочной конструкции, соединяющая столбы между собой и столбы со стенами. Трудно сказать, чем обусловлена эта особенность — конструктивными требованиями или тем, что когда начали сводить своды, высота храма оказалась недостаточной и ее прибавили, не разобрав уже возведенных арок. Может быть, хотели между арками сделать перекрытие и создать тайник? Но так или иначе, перекрещивающиеся вверху арки, прорывы света и глубокие тени создают запоминающийся эстетический эффект.

Церковь была расписана в 1689–1690 годах. Эта стенопись является одним из ценнейших памятников ярославской школы монументальной живописи. Так как церковь построена во имя Троицы, то ее росписи посвящены библейскому мифу об Аврааме и событиям, связанным с явлением ему Троицы (в верхнем ярусе), евангельскому жизнеописанию Христа, в котором с особыми подробностями отражены притчи (в нижнем ярусе). Со свойственным художникам конца XVII века стремлением реалистически осмыслить и передать окружающий их мир, в композициях Зачатьевского храма мастера изображают много людей, которые написаны в движении, в неожиданных поворотах и сложных ракурсах. Часто атрибуты передаются буквально по тексту мифа, как, например, в композиции „Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь “ . В нижнем ярусе изображены сцены рождения основателя монастыря епископа Иакова. Фигуры святителей на столбах благородны по пропорциям, более традиционны, но и здесь развевающиеся концы плащей и подчеркнутые складки одежды говорят о стремлении художника передать пространство и движение более реалистическими средствами.

Алтарь, по типу всех ростовских церквей, отделен от церкви сплошной каменной стеной, на которой сохранилась летопись о том, что церковь „начата стенным писанием“ 28 мая 1689 года.

Резной деревянный иконостас (илл. 44), прислоненный к каменной преграде, был изготовлен в 1762–1765 годах осташковскими резчиками Сысоем Изотовым Шоломотовым и Степаном Никитиным Бочкаревым за довольно высокую по тому времени цену — 1000 рублей. Позолочен он был в 1776–1779 годы, а иконы написаны придворным живописцем Венедиктом Бендерским в 1780 году. Мастерски выполненная резьба передает все особенности стиля барокко, в то время еще господствовавшего в провинциальном декоративном искусстве.

Димитриевская церковь (илл.45) начата постройкой в 1794 году на средства графа Н. П. Шереметева. В проектировании здания принимали участие московский зодчий Елизвой Назаров, крепостные архитекторы Душкин и Алексей Миронов. Миронов был направлен в Ростов в 1802 году и в течение двух лет работал над внешней отделкой храма. До этого он много строил в Кускове, Останкине, где, как писал он Шереметеву, „сколько мог усердствовал желанию моего покровителя“.

Архитектура Димитриевского храма говорит о каких-то нам непонятных изменениях проекта в процессе его осуществления. Отдельные части храма выполнены на высоком профессиональном уровне, но они оказались не связанными вместе единством творческого почерка. Особенно разноречивость заметна в пропорциональном несоответствии мастерски выполненного портика и низкой, маловыразительной трапезной.

Архитектура Димитриевского храма — образец стиля русского классицизма. Композиция его объемов представляет собой куб, на который поставлен цилиндр, перекрытый куполом, увенчанным излюбленной в XVIII веке ротондочкой с открытым обходом-балконом. Ротондочка в свою очередь несет яблоко с крестом. По углам куба поставлены небольшие барабаны с плоскими куполами. Барабаны не имеют никаких декоративных украшений и прорезаны лишь окнами овальной формы, характерной для архитектуры XVIII века. Так зодчий в классическом стиле создал традиционное церковное пятиглавие.

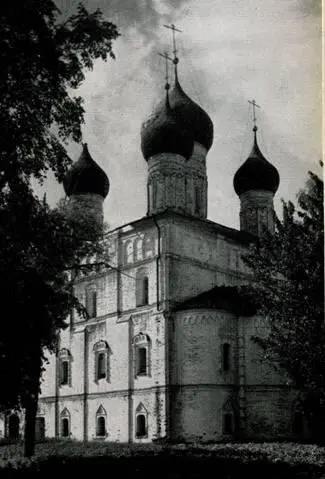

46. Церковь Спаса на Песках. Конец XVII в.

Фасады храма насыщены декоративными элементами классической архитектуры. Северный и южный фасады решены одинаково — в виде грандиозного портика. Попарно широко расставленные колонны коринфского ордера поддерживают антаблемент и фронтон с тимпаном. В этой редко встречающейся в русском классицизме композиции есть какие-то отзвуки барокко. На стене между пилястрами большого ордера сделаны ниши со скульптурами ангелов. Неглубокий тимпан над нишами заполнен декоративным барельефом из завивающихся ветвей с листьями. По их сторонам поставлены колонны ионического ордера, поддерживающие архитрав.

Этот мотив ионического ордера еще раз повторен в мелких портиках у окон по сторонам главного входа. Овальные медальоны (как в доме Кологривова в Калуге), сложная скульптурная композиция в тимпане большого фронтона, барельеф над дверью и большое полуциркульное окно не оставляют гладких плоскостей стен.

Видимо, зодчий не решался дать стену не украшенной, его представления о красоте были в плену образов, насыщенных декоративной лепниной. Такая насыщенность скульптурой, портиками вносит беспокойство и, несмотря на классические формы, в архитектуре храма чувствуются отзвуки барокко.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: