Анатолий Гуревич - Москва в начале ХХ века. Заметки современника

- Название:Москва в начале ХХ века. Заметки современника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:SALAMANDRA P.V.V.

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Гуревич - Москва в начале ХХ века. Заметки современника краткое содержание

Написанные на склоне лет воспоминания А. Я. Гуревича, фронтовика, инженера-конструктора и участника советской космической программы, живо рисуют облик навсегда ушедшей Москвы. Память автора сохранила драгоценные детали и приметы быта Москвы начала ХХ века, от архитектуры до рекламы, торговых заведений, одежды и манер московских жителей, звуков и зрелищ старинной Москвы…

Прим. OCR: Переиздание 2010 г. издания 1976 г.

Москва в начале ХХ века. Заметки современника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

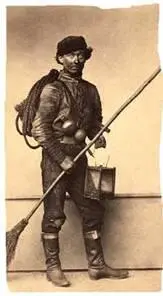

Городовой на посту (1910-е гг.).

Помощниками полиции были дворники, обязанные нести постоянные дежурства около ворот своего дома «при свистке на красном шнуре и номерной бляхе на груди». Ворота домов на ночь запирались и открывались дежурными дворниками по звонку, что служило поводом для получения «на чай» от возвращавшихся гуляк. [48]

Во главе полиции находился «градоначальник», резиденция которого была на Тверском бульваре, на месте нового здания МХАТа. Там же находился полицейский резерв городовых, [49]а сзади дома градоначальника, в Большом Гнездиковском переулке, Охранное отделение, получившее прозвище «охранка» и сожженное в первый день февральской революции. [50]

Жандармское отделение [51]вместе с казармой и конюшнями находилось на Петровке 38 в старинном здании, перестроенном после революции. Жандармерия не несла внешних караулов, за исключением торжественных дней или праздников в хорошую погоду, когда для «парадности» жандарм в парадной черной лакированной каске восседал на своем неподвижном коне на Страстной (Пушкинской) площади среди снующих экипажей и прохожих.

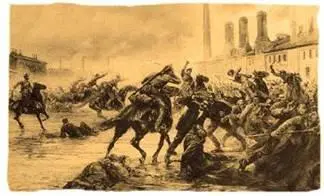

При возникновении крупных уличных «беспорядков» в помощь полиции вызывался наряд конных жандармов, а в особо серьезных случаях казаки из квартировавших в Москве казачьих частей. Казаки не применяли имевшегося у них оружия и осаживали толпу крупами лошадей, а при разгоне толпы действовали своими кнутами — «нагайками», имевшими на концах маленький кожаный мешочек с вшитым куском свинца или пулей. Такая нагайка действовала сильнее другого холодного оружия.

Кроме разделения территории города на полицейские части, было деление на судебно-деловые участки. Их в Москве было 56. [52]

Казаки разгоняют рабочую демонстрацию. С картины В. Мазуровского (1905–1906)

Аресты и задержания граждан происходили вежливо, но, если задерживался человек «простого звания», его могли взять за шиворот, толкать и «бить по морде» запросто, что приходилось неоднократно видеть. Для сопровождения арестованного, особенно пьяного, полиция имела право привлекать свободных извозчиков. Последние норовили удрать от такой неприятной обязанности, но, если она оказывалась неизбежной, извозчик доставал из-под сиденья имевшийся для такого случая коврик и закрывал им сиденье и пол пролетки, дабы не испачкали. Полицейская и пожарные части обычно находились в одном здании.

В Москве было твердо установленное, но не писаное правило. На Рождество и Пасху и в день «тезоименитства» государя-императора городовой, пожарный, почтальон, дворник и трубочист (была и такая, весьма необходимая профессия), а заодно и водопроводчик — все по одному приходили в каждую квартиру с черного хода «поздравить с праздником» и получали свою мзду. Размер ее определялся имущественным положением квартиросъемщика и был в пределах от 10 копеек до 1 рубля. В рабочие квартиры такие поздравители не ходили. Кухарки, обычно неравнодушные к таким служивым, подносили им разные угощения, иногда тайком от хозяев.

Следует сказать особо о московской пожарной службе, про которую москвичи любили говорить, что она являлась образцовой. Это не мешало, впрочем, происходить большому количеству пожаров [53]вплоть до таких больших, как пожар в пассаже на Петровке, когда сгорел дотла весь пассаж «Голофтеевская галерея» за несколько часов в 1912 году. [54]

Пожар в Малом театре (1908 г.)

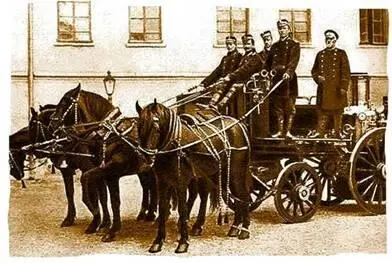

Пожарные обозы были конными. Только в двух частях — Городской и Арбатской — были заграничные специальные автомобили, [55]да брандмайор имел для выезда на пожар 7-ми местный открытый «Мерседес» красного цвета.

Конный пожарный обоз состоял из четырех повозок: две парнокопытные линейки с личным составом, одна пароконная повозка с рукавами, гидрантом (колонкой) и факелами, одна трехконная (иногда с четверкой) с раздвижной пожарной лестницей, достававшей до крыши, примерно, 5-ти этажного дома. Все повозки были на железных шинах, массивные и запрягались сильными, хорошо упитанными лошадьми, способными к рыси. Каждой части соответствовала определенная масть лошадей. [56]

Пожарный обоз с паровой машиной в Москве (начало 1900-х гг.)

На каждой повозке висел небольшой медный колокол, звонивший всю дорогу. На первой линейке сидел горнист, громко сигналил для беспрепятственного движения. Иногда горнист скакал верхом впереди обоза. С грохотом и звоном, под звуки горна мчался обоз по улицам Москвы, сопровождаемый взглядами останавливающихся прохожих и шарахавшихся в сторону извозчиков. На третьей линейке сзади развевался красный флаг с черным знаком из расположенных в линию сплошных кругов и поперечных черточек, по которым можно было определить, что это за часть.

Сильные лошади, красные повозки, брезентовые робы бравых усатых пожарных в сверкающих медных касках воистину создавали красивое зрелище.

Снаряжение московских пожарных (1903 г.)

Пожарная техника была примитивной, но не отсталой. [57]Вся Москва имела водопроводную пожарную систему с подземными люками для установки гидрантов. Напор воды был достаточным для тушения пожаров в зданиях высотой в 2–3 этажа. Ручные пожарные насосы еще имелись в 1909 г. в окраинных пожарных частях, где было много деревянных домов и еще не была доведена водопроводная линия. В Пречистенской и Сретенской пожарных частях (возможно, и еще в каких-нибудь) были пожарные паровые насосы на конной тяге. Они имели вертикальные паровые котлы с быстрым парообразованием и поршневые насосы, развивавшие давление, достаточное для подачи воды на самый высокий московский дом. За время проезда от части до места пожара котел успевал развить пары.

Личный состав пожарной команды (дежурной) состоял из 30–35 человек во главе с брандмейстером. Он подразделялся на топорников, вооруженных пожарными топорами и ломами, ствольщиков и подствольщиков (первый носил через плечо на цепочке бронзовый брандспойт, обмотанный брезентовой лентой, второй помогал ему подтаскивать рукав), колонщиков, устанавливавших гидранты и управлявших ими, кучеров и горниста. Обязанностью последнего было находиться при брандмейстере на пожаре и подавать горном сигналы по особому шифру, например: «Арбатская воду давай», «Отбой» и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: