Зиновий Каневский - ЗАГАДКИ И ТРАГЕДИИ АРКТИКИ

- Название:ЗАГАДКИ И ТРАГЕДИИ АРКТИКИ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«ЗНАНИЕ»

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-07-001317-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Зиновий Каневский - ЗАГАДКИ И ТРАГЕДИИ АРКТИКИ краткое содержание

Загадочное и трагическое, идут в Арктике рука об руку. Погибшие и исчезнувшие экспедиции далекого прошлого, суда Русанова и Брусилова, пропавшие уже в XX в., исчезнувший самолет Сигизмунда Леваневского, секреты, связанные с эпопеей спасения ледоколом «Красин» генерала Нобиле, таинственная Земля Санникова и подобные ей острова-миражи в Ледовитом океане — об этом и многом другом читатель узнает из книги. И еще об одной, наименее известной странице истории Крайнего Севера — об уничтожении советских полярников (моряков, летчиков, зимовщиков) в 30—50-е гг. нашего столетия.

ЗАГАДКИ И ТРАГЕДИИ АРКТИКИ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Случались жертвы. Погибли, возвращаясь с Земли Франца-Иосифа, Герой Советского Союза Михаил Сергеевич Бабушкин и несколько его товарищей. А вот Джеймс Маттерн, клявшийся некогда Леваневскому в вечной признательности и любви, в нужную минуту отчаянно перетрусил. Слетав однажды на поиск самолета Н-209, он категорически отказался продолжать полеты, заявив:

— Летать в Арктике на обычной сухопутной машине — безумие, прямое самоубийство!

Поиски продолжались до весны 1938 г., когда было принято правительственное решение прекратить их и считать экипаж погибшим. Положительных результатов, таким образом, достигнуто не было, зато отрицательных... В самый разгар северной навигации на поиски Леваневского были сняты с ледовой разведки на трассе многие машины, что возымело вскоре самые губительные последствия: осенью в арктических льдах остался на вынужденную зимовку практически весь флот Главсевморпути — около тридцати ледоколов, ледокольных и транспортных судов! Конечно, это случилось не только потому, что авиация и флот были отвлечены на розыски пропавшего самолета — нет, и других причин было предостаточно, однако трагически завершившийся третий Трансарктический перелет имел к провалу навигации 1937 г. (и последующей гибели множества ни в чем не повинных людей) самое прямое отношение.

Потом были война, послевоенные заботы, но в 70—80-х гг. вновь вспыхнул интерес к поискам самолета Н-209, на сей раз интерес бескорыстных энтузиастов. В дело активно включилась пресса, жаль только, что время от времени здесь случались досадные передержки (например, публикация в «Советской России», основанная на грубо фальсифицированных «документах»). Однако, по мнению тех, кто был в свое время рядом с Леваневским, кто организовывал его перелет, провожал его в последний рейс, нынешние поиски вряд ли приведут к успеху, и аргументация специалистов достаточно убедительна.

Все, кто знал, скажем, радиста Галковского, убеждены: в случае вынужденной посадки он нашел бы возможность передать по одной из трех имевшихся на борту радий хотя бы краткий сигнал бедствия с указанием места происшествия. Все, кто знал штурмана Левченко, не менее категоричны: никак не мог этот мастер-навигатор завести машину в глубины Якутии (такой вариант еще совсем недавно обсуждали наиболее активные «поисковики»).

Герои Советского Союза Г, Ф. Байдуков, А. Н. Грацианский, И. П. Мазурук, М. И. Шевелев и другие известные авиаторы и знатоки Крайнего Севера неоднократно высказывали мысль, что экипаж наверняка погиб вскоре после того, как в Москву поступила последняя радиограмма с борта Н-209 (правда, некоторые энтузиасты настаивают на том, что последняя радиодепеша вовсе не была последней, что и позже в эфире звучали сигналы, которые они продолжают считать сообщениями с самолета Леваневского). По всей вероятности, перед нами классический пример полярной трагедии, в коей нет ни загадки, ни тем более тайны.

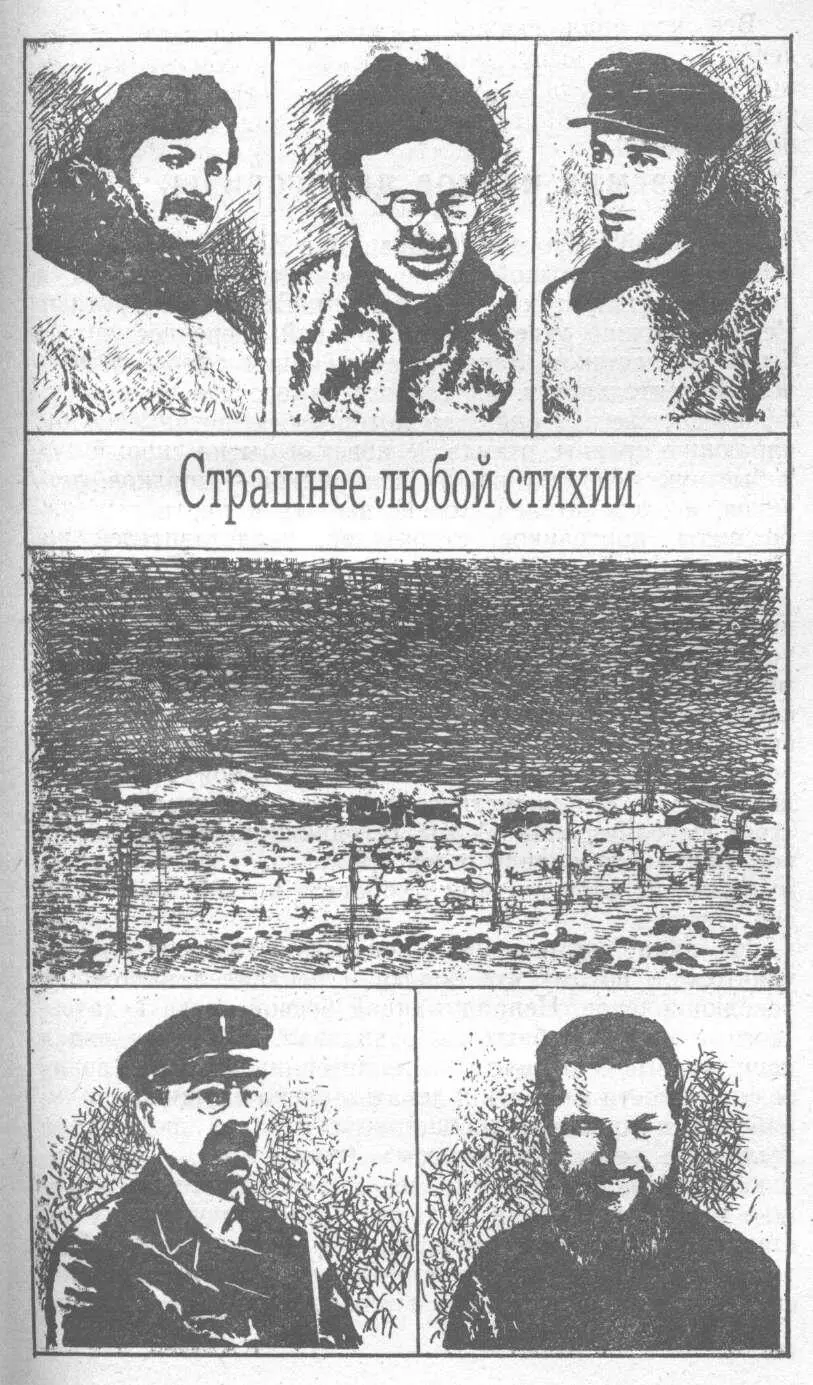

Сколько подобных трагедий хранит арктическая история! Погибали под напором стихий экспедиции, исчезали во льдах мореплаватели и исследователи, разбивались самолеты и дирижабли, случались непоправимые несчастья на дальних полярных зимовках, гибли в сражениях в годы Великой Отечественной войны защитники Советского Заполярья. Однако страшнее войны, опаснее всех капризов природы было то, что в течение долгого времени именовалось «извращениями, связанными с культом личности», «эпохой необоснованных репрессий». Нам с вами предстоит непростой разговор о трагических судьбах многих советских полярников, ставших жертвами произвола в 30—50-е гг. XX столетия.

СТРАШНЕЕ ЛЮБОЙ СТИХИИ

ЗЕМЛЯ ИВАНОВ ДЕНИСОВИЧЕЙ

«Большой террор», бушевавший в 20—50-х гг. нашего столетия на Большой земле, громким эхом отозвался в высоких широтах — на Крайнем Севере, в Арктике. Сегодня можно утверждать с полной уверенностью: не было в Советском Заполярье ни одной сферы человеческой деятельности, ни единого самого что ни на есть беломедвежьего уголка, до которого не дотянулись бы карающие органы, откуда не повезли бы на скорый суд и быструю расправу наших полярников — моряков, летчиков, исследователей, хозяйственных и партийных работников, портовиков, строителей, представителей коренных народностей и т. п.

Как и на Большой земле, здесь в должной пропорции обнаруживали «врагов народа», вредителей и диверсантов, троцкистско-зиновьевских и фашистских наймитов, кулаков и подкулачников. Обнаруживали — и истребляли. Создается впечатление, что существовали некие чудовищные планы по выявлению «врагов», что области и регионы вступали между собой в какое-то дьявольское «социалистическое» соревнование: кто быстрее выполнит «план»! Мы, сегодняшние, знаем, наверное, почти всю правду о тех временах, и все-таки, размышляя об «арктическом терроре», всякий раз встаешь в тупик.

Ну ладно, думаешь ты, ленинскую гвардию Сталин уничтожал, потому что боялся и ненавидел настоящих революционеров. Непридуманной боевой славе Тухачевского и ему подобных он завидовал, в Кирове видел нешуточного конкурента, интеллигенции опасался ввиду ее способности мыслить и делать далеко идущие выводы, рабочих и крестьян вообще не считал за людей, они были для него либо «мясом» (пушечным), либо «пылью» (лагерной). Но кому могли помешать люди, живущие и работающие на Крайнем Севере, в условиях постоянных лишений, трудностей, смертельного риска? Чем досадили режиму они, скромные моряки и зимовщики, енисейские лесосплавщики и геологи, ищущие олово на Чукотке? Вот почему, сталкиваясь с фактами репрессий по отношению к полярникам, испытываешь особенно горькое чувство. Очевидно, пронзительнее других его пережил Владимир Высоцкий, написавший в своей «Баньке по-белому» такие строки:

И меня два красивых охранника

Повезли из Сибири в Сибирь...

Да, именно так, из Сибири в Сибирь, из Заполярья в Заполярье, из вольной, романтической, пусть небезопасной, зато полнокровной жизни, в гиблые северные (и все прочие) лагеря везли тогда тех, кто осваивал Арктику и трассу Северного морского пути. Везли по разным маршрутам, но нередко по той же самой ледовой трассе, в трюмах стареньких пароходов, а пароходики эти застревали во льдах, шли на дно вместе со своим живым грузом, и лишь немногие достигали «земли обетованной», уготованной миллионам и миллионам людей — той земли, что получила емкое и страшное название: Колыма.

Недавно я неожиданно для себя задумался над тем, почему среди транспортных ледокольных кораблей, которые несут на борту наименования сибирских рек, впадающих в Ледовитый океан («Обь», «Енисей», «Лена», «Яна», «Индигирка»), нет «Колымы? Из воспоминаний старых арктических моряков выяснилось, что такое название предполагалось в свое время дать одному из строившихся в Голландии судов типа «Оби», однако в последнюю минуту у кого-то из начальства вдруг щелкнуло в мозгу: «А если возникнут нездоровые ассоциации?» И назвали тот дизельэлектроход «Байкалом», после чего он и горел, и тонул, и в итоге намного раньше своих собратьев ушел в лучший мир. Пугающее цепкое слово «Колыма» так и не отпустило его...

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: