Даниил Богданов - Тропический океан

- Название:Тропический океан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательстно «Наука»

- Год:1975

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Даниил Богданов - Тропический океан краткое содержание

Изучение тропической зоны Мирового океана имеет существенное научное и прикладное значение. Здесь можно наблюдать такие явления и процессы, которых не бывает в высоких широтах. В книге рассматривается природа пока еще малоисследованной тропической зоны Мирового океана, анализируются ее специфические особенности, говорится о том большом вкладе, который внесли в изучение тропического океана советские ученые.

Тропический океан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В соответствии с этим очень различно и количество планктона: десятки миллиграммов на кубический метр в открытых тропических водах (значительно меньше, чем в высоких широтах) и несколько граммов в зонах апвс–линга. Биологическая продуктивность тропических вод по рыбам в общем мала — их биомасса около 1 мг/м 3 вдали от берега. Таким образом, одна из особенностей тропических вод — малая биомасса.

Другая особенность — очень большое количество, до десятков тысяч, видов животных (в Индо — Вест‑Пацифике). В водах высоких широт обычно наблюдаются большие скопления животных (рыб и др.), по видовое разнообразие очень невелико. Трал в северных водах (и в Субантарктике) приносит обильные уловы (до 10–20 т) почти одного вида рыб (сельдь, треска, морской окунь, нототения). В низких широтах, наоборот, наблюдаются относительно немногочисленные (из–за малого количества пищи) скопления организмов при исключительном видовом разнообразии. Здесь, как правило, уловы небольшие.

Следующая особенность — большая воспроизводимость органических ресурсов в низких широтах — связана с постоянно высокой температурой. Нерест здесь нередко продолжается круглый год. Многие виды рыб (анчоус, сардинелла) и беспозвоночных достигают половой зрелости в 1–2 года.

В связи с большим разнообразием условий среды в тропическом океане живые организмы распределены очень неравномерно. На протяжении многих сотен миль в океане можно почти не встретить признаков жизни и совершенно неожиданно натолкнуться на необычайно большие и плотные скопления разнообразных животных — планктона, мелких и крупных рыб, дельфинов и птиц.

Советский ученый Н. В. Парин исследовал и описал всю совокупность животного мира верхних слоев пелагической зоны океана, пищевые и другие взаимоотношения всех обитающих там организмов. В самое последнее время в Институте океанологии АН СССР под руководством М. Е. Виноградова начата разработка схемы–модели пелагиали тропического пояса до глубины 100–150 м. Определяется количество солнечной энергии, используемой фитопланктоном, который на основе биогенных элементов создает органическое вещество. Изучается превращение энергии и веществ по звеньям пищевой цепи фитопланктон — растительноядный зоопланктон — хищный зоопланктон — рыбы.

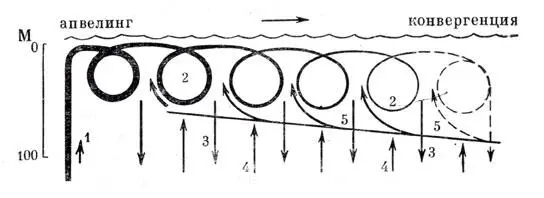

В настоящее время еще не все составные части баланса этой экологической системы изучены и выражены количественно. В Институте океанологии АН СССР разработана математическая модель экосистемы (сообщества организмов + среда) верхних слоев тропической пелагиали. В ней учтены: приход энергии, баланс фосфатов и солей азота, фотосинтез, выедание фитопланктона зоопланктоном, размножение зоопланктона и т. д. Слои максимальной концентрации планктона оказались на глубинах 25‑ 40 и 70–90 м. Их обычная толщина 5–10 м. Близ зон подъема вод происходит накопление энергии, а «ниже по течению» — ее расходование (рис. 5).

Рис. 5. Схема круговорота биогенных элементов и органического вещества в пелагическом сообществе тропических вод (по М. Е. Виноградову, 1971) 1 — подъем в зоне апвелинга; 2‑многократное использование; 3 — погружение на глубину; 4 — турбулентный подъем; 5 — включение поднявшихся веществ в циклы поверхностного сообщества

Одна из наиболее примечательных рыб — летучая стала символом тропических вод. Как и другие рыбы пелагиали, она темно–синяя со спины и серебристая снизу. Поэтому ее трудно заметить сверху, на фоне океанской синевы, и снизу, когда серебристое брюшко сливается со светлой, мерцающей поверхностью воды. Перед скачком в воздух она разгоняется в воде, выходит на поверхность. Затем отрывается от воды и планирует над поверхностью, иногда касаясь воды хвостом и получая дополнительный разгон. Полет длится около 10 сек. на расстояние до 200–300 м. В экваториальной зоне часто встречаются значительные стайки летучих рыб. Основные враги их — золотистая макрель (корифена) и кальмары. Летучая рыба охотно идет на свет. Поэтому нередко залетает ночью на палубы и даже в открытые иллюминаторы судов.

Рис. 5. Схема круговорота биогенных элементов и органического вещества в пелагическом сообществе тропических вод (по М. Е. Виноградову, 1971) I — подъем в зоне апвелинга; 2‑многократное использование; 3 — погружение на глубину; 4 — турбулентный подъем; 5 — включение поднявшихся веществ в циклы поверхностного сообщества

Другая характерная рыба пелагиали — тунец. Это красивая крупная или среднего размера хищная рыба. Тунцов несколько видов и даже родов. Чтобы обеспечить себя пищей в довольно–таки пустынном тропическом океане, тунец должен все время искать. Эти рыбы — отличные пловцы, с идеально обтекаемым мощным, мускулистым телом. Они постоянно в движении. Поэтому расход энергии очень велик, и температура их тела на несколько градусов выше, чем воды.

Мелкие виды тунцов (полосатый, малый, пятнистый) и молодь крупных плавают стаями в поверхностных теплых (водах, часто выпрыгивая из воды. Крупные тунцы — синий, до 3 м длины, весом 375 кг, желтоперый, длинноперый и большеглазый (более метра длиной, по нескольку десятков килограммов веса) — держатся поодиночке или очень небольшими группами и ищут пищу близ слоя скачка температуры, в нем самом и даже несколько ниже. Соответственно они могут обитать в более глубоких слоях воды (100–200 м), при температуре 20° и даже ниже. Все тунцы питаются различными рыбами и кальмарами. Нерестятся в основном в экваториальных водах, но летом уходят довольно далеко от экватора, особенно синий тунец.

Приблизительно в сходных условиях обитают еще более эффектные хищники: меч–рыба с очень длинной верхней челюстью, похожей на меч; рыба–парусник, с более коротким «копьем», но зато с огромным спинным парусообразным плавником; марлины (несколько видов) — очень крупные, до 5 м длины и 700 кг веса (уничтожают даже тунцов). Эти рыбы (как и тунцы) обладают превосходными гидродинамическими данными, имеют серповидный хвост, могут развивать огромную скорость — до 130 км/час. Меч–рыба иногда нападает на корабли и шлюпки, причем обшивку деревянных судов пробивает насквозь. «Копье» или «меч», видимо, существенно уменьшает лобовое сопротивление воды при быстром движении. Эти рыбы больших скоплений, естественно, не образуют. Их промышляют у берегов Флориды, Кубы, Калифорнии, Австралии, у островов Тихого океана.

Здесь же в пелагиали обитают многие виды акул — одного из древнейших животных на Земле. Акулы существуют более 300 млн. лет и дожили до наших дней без каких–либо признаков деградации. Они могут много дней (до одного месяца) обходиться без пищи, плавают обычно спокойно. Завидев добычу, решительная акула совершает молниеносный бросок, менее решительная начинает делать вокруг добычи круги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: