Даниил Богданов - Тропический океан

- Название:Тропический океан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательстно «Наука»

- Год:1975

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Даниил Богданов - Тропический океан краткое содержание

Изучение тропической зоны Мирового океана имеет существенное научное и прикладное значение. Здесь можно наблюдать такие явления и процессы, которых не бывает в высоких широтах. В книге рассматривается природа пока еще малоисследованной тропической зоны Мирового океана, анализируются ее специфические особенности, говорится о том большом вкладе, который внесли в изучение тропического океана советские ученые.

Тропический океан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Большие различия температуры по вертикали использованы в тропиках для выработки электроэнергии на единственной в мире мареотермической электростанции в городе Абиджане (Берег Слоновой Кости). На поверхности температура воды 28–30°, в лагунах — еще выше, а в подводном каньоне здесь же рядом, но па глубине 400–500 м ‑ 8–10°. Холодная вода перекачивается по трубам на электростанцию и используется в качестве холодильника. Теплая поверхностная вода помещается под очень низкое атмосферное давление, в 100 раз ниже нормального, закипает при температуре около 30° и испаряется. Пар вращает турбины, а затем поступает в холодильник, охлаждаемый глубинной водой. На станции установлены два турбогенератора по 7 тыс. квт. Перепад температуры составляет 20°.

Соленость воды верхнего слоя определяется в основном соотношением количества осадков и величины испарения, а в нижних слоях — поступлением вод из других районов. В связи с этим в субтропических и тропических широтах происходит осолонение до 36%о и более (%о — промилле — одна десятая процента). У экватора, наоборот, вода несколько опресняется. Там соленость равна 34–35%о. Обширные области низкой солености в трех океанах связаны с локальным увеличением количества осадков и большим речным стоком. Это угол Гвинейского залива, северная часть Бенгальского залива и район Тихого океана близ Панамы.

В западных частях океана из–за испарения соленость поверхностного слоя в целом выше, чем на востоке. Слой высокосоленых вод здесь больше (более 36%о). На 100‑ 200 м соленость нередко достигает и даже превышает 37°/00. В восточных районах в результате подъема промежуточных субантарктических вод низкой солености вподповерхностпых слоях соленость ниже, чем на западе.

Высокосоленые воды, погружающиеся близ тропиков, в подповерхностном слое распространяются в сторону экватора па той глубине, которая соответствует их плотности, т. е. глубже теплой экваториальной воды, но выше воды субантарктического происхождения. Экваториальная вода, очень легкая из–за высокой температуры и относительно низкой солености, остается в поверхностном слое. В результате па значительном протяжении акватории тропического пояса наблюдается характерная стратификация вод по солености: в подповерхностном слое на глубинах 100–200 м находится вода максимальной солености (36–37%о), пришедшая сюда из широт 25‑ 30° с. ш. и 10–25° ю. ш. От этого слоя соленость понижается к поверхности вследствие дождевого опреснения у экватора, а также на больших глубинах из–за перемешивания с промежуточными субантарктическими водами. Близ тропиков, в областях осолонения, максимальная соленость наблюдается непосредственно на поверхности. Ближе к экватору слой максимальной солености постепенно погружается из–за увеличения слоя поверхностных опресненных вод. Обычно слой максимальной солености совпадает по глубине со слоем скачка температуры. В районах интенсивного подъема вод они приближаются к поверхности до глубины 50 м и меньше. Наоборот, в местах погружения вод опускаются до 200 м и больше.

Как обнаружено в последние годы, оси, или стрежни, течений Ломоносова и Кромвелла довольно точно совпадают со слоем максимальной солености и слоем скачка температуры. Таким образом, этот подповерхностный слой представляет большой интерес с океанографической и гидродинамической точек зрения. Это относительно тонкий слой мощного течения, несущего воду высокой солености из западных районов океана в восточные. Одновременно в этом слое происходит значительное понижение температуры сверху вниз. В верхней части потока относительно медленно движется вода, постоянно смешивающаяся с теплой поверхностной. Ниже, в струе с максимальной скоростью — «чистая» центральная тропическая (или субтропическая) вода максимальной солености, а еще ниже, в струе с меньшей скоростью — вода, смешивающаяся с более холодной и менее соленой субантарктической. Такое движение на большие расстояния без существенного перемешивания возможно только внутри резкого слоя скачка плотности. Характеристики вод в подповерхностном противотечении постепенно изменяются: сам поток приближается к поверхности, соленость понижается вниз по течению.

По результатам новейших исследований советского океанографа В. Н. Степанова, из–за различий температуры и солености в меридиональном направлении вертикальная структура вод по этим основным характеристикам в тропических широтах и на экваторе несколько различна. В тропиках — верхний слой теплой (24–28°) высокосоленой (35–37%о) воды, под ним — слой максимальной солености с более низкой, постоянно понижающейся с глубиной температурой. У экватора — очень высокая температура (27–29°) и несколько пониженная соленость (34–35%о) на поверхности, ниже — существенное, часто резкое понижение температуры, совпадающее со слоем максимальной солености.

По вертикали толща воды разделяется, особенно у экватора, на легкую поверхностную и значительно более плотную воду ниже слоя скачка температуры. В результате воды очень устойчивы по вертикали. Чтобы перемешать воду до значительной глубины, необходимо приложить большое дополнительное усилие. Ветровое волнение, обычно слабое в низких широтах, перемешивает воду до слоя скачка плотности или еще меньше. Конвекция здесь невелика. Слабое перемешивание верхних слоев океана по вертикали — одна из существенных особенностей природы тропических вод, имеющая большое значение для развития жизни.

Сезоны в тропических водах.Известно, что на тропической суше смена времен года выражается в основном в чередовании сухого зимнего и влажного летнего сезонов и в значительно меньшей мере — в изменениях температуры воздуха. О сезонной цикличности океанографических явлений в низких широтах известно очень мало. Сезонность явлений в тропических водах определяется следующими основными факторами.

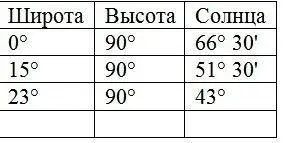

1. В течение года изменяется высота солнца, продолжительность светлого времени суток и в связи с этим — величина солнечной радиации. Высота солнца в полдень на разных широтах:

Как видно, различия достаточно значительны. Продолжительность светлого времени суток на экваторе равна 12 час., на тропиках — от 10 час. 20 мин. до 13 час. 40 мин. Таким образом, в периферийных частях тропического пояса условия нагрева существенно меняются.

2. В течение года изменяется характер атмосферной циркуляции, в частности на 5–10° по меридиану смещаются границы действия пассатов. В результате на обширной субэкваториальной акватории происходит сезонная смена господствующих ветров: летом — несильный экваториальный муссон, зимой — устойчивый и сильный пассат. В связи с этим изменяются границы пассатных течений и экваториального противотечения: летом северного полушария — на север, зимой — на юг; смещаются зоны конвергенции и дивергенции, изменяется скорость течений. В некоторых районах происходит сезонная смена нагонных и сгонных ветров. Еще более существенны изменения циркуляции воздуха и вод в Индийском океане.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: