Даниил Богданов - Тропический океан

- Название:Тропический океан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательстно «Наука»

- Год:1975

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Даниил Богданов - Тропический океан краткое содержание

Изучение тропической зоны Мирового океана имеет существенное научное и прикладное значение. Здесь можно наблюдать такие явления и процессы, которых не бывает в высоких широтах. В книге рассматривается природа пока еще малоисследованной тропической зоны Мирового океана, анализируются ее специфические особенности, говорится о том большом вкладе, который внесли в изучение тропического океана советские ученые.

Тропический океан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сильное охлаждение поверхности зимой у берегов Западной Африки и во многих других районах связано с сезонной интенсификацией пассата и апвелинга. Таковы общие черты распределения температуры на поверхности.

Под теплой поверхностной водой на глубине нескольких сотен метров находятся холодные воды, приходящие из высоких широт. Поэтому в целом для тропических широт характерно трехслойное распределение температуры по вертикали в верхних слоях: 1) теплый поверхностный слой; 2) слой скачка температуры, или термоклин, где температура более или менее резко понижается с увеличением глубины; 3) относительно холодная вода на глубине.

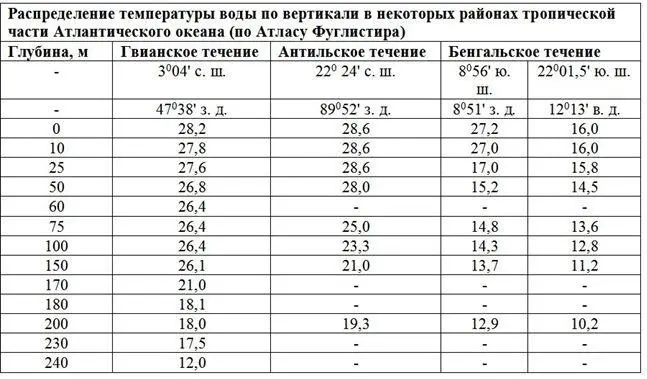

Толщина поверхностного теплого слоя зависит от интенсивности прогрева воды, от силы ветрового перемешивания, от вертикальных и горизонтальных движений вод. При хорошем перемешивании температура в нем может быть практически одинаковой. Чаще наблюдается некоторое понижение с увеличением глубины (Атлас Фуглистера, I960). Обычная толщина слоя — несколько десятков метров. В восточных частях океана он обычно тонкий — 25–30, реже 50 м. К западу его толщина в общем увеличивается. Это связано с постепенным прогревом и перемешиванием вод в пассатных течениях. На всем пути от восточных границ океана к западным их воды получают большие количества тепла, а ветер и турбулентные движения перемешивают воду до значительной глубины. Теплосодержание вод существенно повышается, и мощность поверхностного теплого слоя увеличивается до 75–150 м. Наоборот, приток холодных вод из высоких широт и с глубины к восточным окраинам океана обусловливает малую толщину теплого слоя на востоке. Вода здесь все время относится на запад и не успевает глубоко прогреться. В результате вертикальное распределение температуры оказывается различным (таблица).

В некоторых случаях теплый слой отсутствует полностью и на поверхность выходят холодные воды.

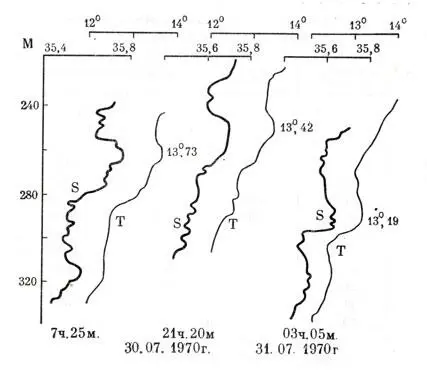

В связи с различной толщиной поверхностного слоя термоклин располагается на разной глубине. Из таблицы видно, что он наклонен с востока на запад. В отдельных местах в области подъема он начинается уже ниже 10 м, на западе, в зоне погружения вод, иногда глубже 100‑ 150 м. Положение слоя скачка температуры представляет значительный интерес, так как оно определяет перемешивание вод, а также условия обитания организмов. Многие животные живут либо ниже слоя скачка, либо выше его или, наконец, держатся в самом слое термоклина. Одни животные легко его преодолевают во время вертикальных миграций, для других же он является непреодолимой преградой. Кроме глубины слой скачка температуры характеризуется еще вертикальным градиентом (изменением температуры на единицу расстояния по вертикали). Эта величина иногда очень значительна, особенно там, где поверхность сильно нагревается солнечными лучами, а снизу поступают холодные воды. Так, летом 1969 г. над банкой Кампече наблюдался вертикальный градиент около 2° на глубину 1 м. Обычно же в слое скачка он равен нескольким десятым градуса на метр. Это тоже означает резкую стратификацию вод по температуре. При маловетрии и штиле, главным образом летом, в тропиках тонкий поверхностный слой воды толщиной около 1 м прогревается до 30° и более, и непосредственно под ним создается вторичный, поверхностный слой скачка. При усилении ветра вода перемешивается, и слой скачка исчезает. (Рис. 4. Сложный характер распределения температуры л солености по вертикали в слое скачка (по Л. М. Бреховских и К. Н. Федорову, 1971))

В последнее время с помощью приборов непрерывной записи температуры (батитермограф, термозонд) обнаружены случаи существования двух и трех слоев скачка, каждый из которых связан с определенными условиями перемешивания. Своеобразный «ступенчатый» рисунок слоя скачка наблюдался в некоторых течениях, несущих различные воды.

На глубинах 100–700 м, т. е. в слое скачка, прибором непрерывного действия обнаружены многочисленные слабые инверсии температуры (до 0,2–0,5°), резкие микроскачки и серии микроскачков в распределении температуры (и солености). Общая устойчивость структуры невелика, она быстро изменяется. Слои с одинаковой температурой, т. е. прослойки и «ступеньки» второстепенных микроскачков, появляются и исчезают. Толщина микрослоев 3–25 м, а горизонтальные размеры структурных элементов 5–15 км. Часто на расстоянии двух миль — уже другая микроструктура (рис. 4). Очевидно, это связано со сложной динамикой слоев, с чередованием их и прослоек воды разных свойств.

Рис. 4. Сложный характер распределения температуры и солености по вертикали в слое скачка (по Л. М. Бреховских и К. Н. Федорову, 1971)

В областях погружения прогревшиеся на поверхности теплые воды проникают на значительную глубину. Под их напором слой скачка температуры опускается, сильно ослабляется или разрушается совсем. Кривая распределения температуры по вертикали приближается к наклонной прямой. Характер распределения температуры по вертикали позволяет приближенно судить о направлении вертикальных движений вод.

Следует также учитывать короткопериодные изменения температуры, связанные с внутренними волнами. Они возникают на границе между поверхностной и подповерхностной водами. В последние годы обнаружено, что внутренние волны имеют очень сложный спектр. Наряду с колебаниями приливной периодичности обнаружены внутренние волны с периодичностью в несколько минут. В Атлантическом океане на глубине 100 м были отмечены внутренние волны длиной 480 м, с фазовой скоростью 43 м/сек и амплитудой около 15 м. Сходные внутренние волны обнаружены и в других местах.

Обычно на картах и в атласах приводится распределение температуры на поверхности. Поверхностная температура очень важна для изучения взаимодействия океана и атмосферы. Для исследования жизни океана важнее карты горизонтального распределения температуры на глубинах 50, 100, 200, 300 м. Эти карты отражают в основном вертикальные составляющие циркуляции вод и могут служить ориентирами для поиска перспективных в промысловом отношении районов. Обширные районы высоких температур на глубинах 100–300 м соответствуют погружению вод. Районы низких (ниже 20°) температур на глубине 100 и тем более 50 м — это районы интенсивного подъема вод.

Третий слой вод характеризуется относительно холодными водами, приходящими в основном из Субантарктики. Они проникают в промежуточные и глубинные слои в Карибское море и Мексиканский залив, в Аравийское море. В местах подъема они приближаются, а местами выходят на поверхность. В пределах этих вод температура равномерно понижается с увеличением глубины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: