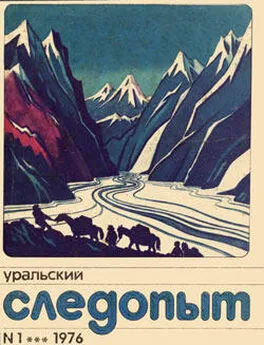

Сергей Смородкин - Последний караван

- Название:Последний караван

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1976

- Город:Свердловск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Смородкин - Последний караван краткое содержание

Последний караван - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Интересна, кстати, история создания этой станции. Летом 1932 года решили построить на леднике самую высокогорную станцию страны. Ее наблюдения должны были помочь найти ответ на вопрос: где источники питания памирского оледенения, существующего в кольце величайших пустынь Земли?

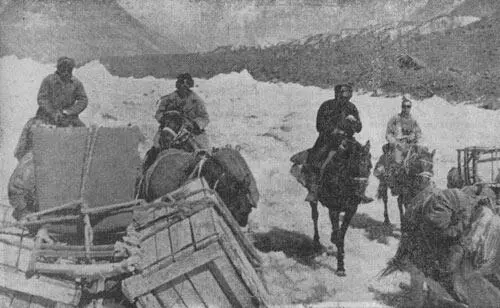

Для станции сконструировали специальный разборный дом и построили его в Ташкенте. Вместе со снаряжением и приборами перебросили дом в Алтын-Мазар, где была основная база экспедиции. Оттуда-то и выступил на ледник огромный караван: 188 верблюдов и 60 лошадей с грузами, вскоре верблюдов пришлось отправить обратно: на леднике они были беспомощны. Вся работа пала на выносливых киргизских лошадей. Наблюдения метеорологи начали сразу, как только добрались до места. Экспедиция жила в палатках, а рядом строился дом. Наступившая зима прервала работы, строительство было прекращено, и ледник снова стал безлюдным. На следующий год, к 7 ноября 1933 года, строительный отряд закончил сооружение станции «Ледник Федченко». С этого времени на леднике постоянно живут зимовщики.

С ледника бежит река Муксу. Вернее, три ее притока — Сельдара, Каинды, Сауксай. Сколько тысяч лет несут они свои кристально чистые воды?! И сколько еще будут нести? День за днем, год за годом.

Мы идем по берегу. На самом высоком месте долины — необтесанный камень с темно-зеленым отливом. Надпись выбита криво, мелко, видно, — второпях зубилом:

«Первая жертва

Искусства Памиру

художник

А. Н.

Зеленский

26/…

33 год».

Кто был этот человек? Как он попал на Памир? Почему умер здесь, в Алтын-Мазаре? Несчастный случай? Внезапная болезнь? Почему так бьет по сердцу эта одинокая русская могила, вырытая поодаль от мусульманского кладбища? Может, потому, что в других местах стараешься не думать о кладбищах и могилах? Или потому, что беда, сиротство, смерть всегда бередят душу?

Мы постояли с Макаровым около могилы. Один из нас по извечной привычке сказал, что в общем-то вовсе неплохо вот в таком месте, в кольце гор, лежать. Такой вид, такие вершины: Музджилга — 6289 метров, Сандал — 6080. А какая изумрудная вода в Муксу? А как она поэтично шумит? Вечный покой. У кого из нас рядом будут такие высотные памятники?..

— Мальчики! Радиограмма! Идите сюда.

Рысью мы бежим к домику метеостанции. На крыльце стоит Галя, машет белым листочком.

— Ну, скорее же, — кричит она весело. — Опоздаете. Караван уйдет.

Читаем вслух: «Вертолет начал заброску груза на «язык». Сообщите, когда караван выйдет из Алтын-Мазара. Мачигин».

Мы перечитали текст несколько раз, а потом, волнуясь, пошли к караванбаши. Маркамыл-ага Мирзобадалов, тот самый седобородый человек с очень широкими и очень прямыми плечами, достал очки, надел их и долго изучал текст. Потом передал радиограмму Манту Хаитову — высокому, самому молодому караванщику, встретившему нас в тот первый вечер, когда мы свалились в Алтын-Мазар. Потом радиограмму взял Азимджан Бувахалов, повертел ее в темных узловатых пальцах, положил на кошму. Все молчали. Караванбаши смотрел на трепещущий огонек в керосиновой лампе. Гладил рыжего откормленного кота.

— Где полушубки? — не выдержал Хаитов. — Еще весной договаривались…

Мирзобадалов быстро взглянул на него, и Хаитов осекся. Пока старший молчит, младшему говорить не положено. Хаитов опять взял радиограмму, словно за те минуты, пока она лежала на кошме, в ней что-то могло измениться.

— Надо идти, — негромко сказал караванбаши. — Скоро снег. Люди на леднике ждут. Пойдем завтра.

Он также гладил кота и тоже смотрел не на нас, а на язычок пламени в керосиновой лампе.

— Почему ни слова о теплых вещах? — спросил Хаитов. — Ведь обещали…

— Душанбе, Душанбе… Ой, далеко. Разве оттуда видно, у кого есть в Алтын-Мазаре полушубок, у кого нет, — сказал Азимджан, почему-то виновато улыбаясь.

— Верно говорят: в доме барабана не слышно голоса соловья, — машет рукой Хаитов.

— Надо идти. Скоро снег, — повторяет Мирзобадалов. — Галя, дай радиограмму Мачигину: «Караван готов. Выходим завтра».

Пригибаясь, чтобы не стукнуться о притолоку, шагаем через порог. Над Музджилгой стоит первая вечерняя звезда. Она не мерцает: горит ровно, ярко.

— Надо же, — удивилась Галя. — Через неделю и правда ожидается снег. Я сейчас только долгосрочный прогноз по району приняла. Как Маркамыл-ага угадал за неделю, а? Просто фантастика какая-то.

3. О чем думает караванбаши

— Небось страшные вещи описывать будешь? — спросил Хаитов, когда мы прощались.

Он смотрел на меня понимающе, и плоское широкое его лицо осветилось насреддиновской улыбкой. И когда я вернулся и сел за машинку, Хаитов нет-нет да и появлялся передо мной, со своей хитрой ухмылкой, со своими редкими усиками, как бы проверяя: так ли все было, как я описываю. Оглядываясь на «тень» Хаитова, постараюсь возможно точнее изобразить действительный ход событий.

Прежде всего надо сказать, что романтического в караванщиках и караване было немного. Пожалуй, что и вовсе не было. Во всяком случае, в том значении этого слова, которое пережевывается в туристских самодеятельных песнях, сочиненных большей частью в городских квартирах.

Много было совсем другого, о чем в песнях не поется: ледяного ветра и холодных ночевок, когда зуб на зуб не попадает; слепящего солнца, от которого болят глаза, а кожа трескается и трещины эти долго не заживают; десятки тонн груза, каждый килограмм которого несколько раз проходит через руки; и, наконец, то постоянное напряжение, знакомое альпинистам, морякам, испытателям, космонавтам — вообще, всем тем, кто ежедневно, ежечасно ждет любых неожиданностей. Это нервное напряжение выматывает человека.

«Переводчик моего друга из свежего и бодрого человека стал стариком. Люди седеют от тревог, начинают бояться пространства, — так писал о Памире Андрей Евгеньевич Снесарев, профессор Военной академии РККА, известный советский востоковед. — В одном месте мне пришлось отстать, и когда я вновь догнал спутников, то застал наших двух переводчиков плачущими. Они говорили: «Туда страшно идти, мы там умрем…»

Конечно, с того времени, как написаны были эти строки, многое изменилось. Памир сегодня сравнительно легко доступен. Памирский тракт прорезал его стремительной линией. День и ночь, зимой и летом, в любую погоду мчат по нему машины, надрываясь на перевалах. Но есть на Памире места, и их немало, куда попасть можно только на лошади или пешком. Есть места, где и пешком не пройдешь без специальной альпинистской подготовки и снаряжения.

В пятидесятых годах мир в который раз заинтересовался снежным человеком. Англичане и американцы направили специальные экспедиции в Гималаи. Наши ученые выехали на Памир для проверки слухов о найденных следах снежного человека в бассейнах реки Баляндкиик и Сарезского озера. Оба района исключительно труднодоступны и необитаемы. Всех интересующихся результатами этой экспедиции отсылаю к книге К. В. Станюковича «По следам удивительной загадки», а от себя добавлю, что наш караванбаши Мирзобадалов был участником экспедиции. Не один раз заводил я разговор о снежном человеке, но Маркамыл-ага отмалчивался. В конце концов он удовлетворил мое любопытство:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Возный - Последний шанс палача [СИ]](/books/1091147/sergej-voznyj-poslednij-shans-palacha-si.webp)