Сергей Глезеров - Предатели в русской истории. 1000 лет коварства, ренегатства, хитрости, дезертирства, клятвопреступлений и государственных измен…

- Название:Предатели в русской истории. 1000 лет коварства, ренегатства, хитрости, дезертирства, клятвопреступлений и государственных измен…

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-09367-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Предатели в русской истории. 1000 лет коварства, ренегатства, хитрости, дезертирства, клятвопреступлений и государственных измен… краткое содержание

История — своего рода учебник морали и нравственности. История тем и важна, что мы сегодня знаем результаты тех или иных поступков и понимаем, к чему они привели. Представления о порядочности, долге, морали, чести, верности и измене, которыми мы руководствуемся сегодня, действуют уже давно, и то, что считается предательством сегодня, считалось изменой и предательством и много веков назад.

Предатели в русской истории. 1000 лет коварства, ренегатства, хитрости, дезертирства, клятвопреступлений и государственных измен… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

„Эта система, — говорил иногда император, — даст мне Москву, но хорошее сражение еще раньше положило бы конец войне, и мы имели бы мир, так как в конце концов придется ведь этим кончить“.

Узнав о прибытии Кутузова, он тотчас же с довольным видом сделал вывод, что Кутузов не мог приехать для того, чтобы продолжать отступление; он, наверное, даст нам бой, проиграет его и сдаст Москву, потому что находится слишком близко к этой столице, чтобы спасти ее; он говорил, что благодарен императору Александру за эту перемену в настоящий момент, так как она пришлась как нельзя более кстати».

В Бородинской битве Барклай-де-Толли командовал правым крылом армии и появлялся, словно бы ища смерти, в самых опасных местах. Он лично, демонстрируя волю и храбрость, водил полки в атаку, под ним ранило и убило пять лошадей… Багратион, как известно, в том сражении был смертельно ранен. Барклай остался целым и невредимым.

Когда спустя несколько дней в деревни Фили решался вопрос о сражении за Москву, и большинство членов военного совета горело желанием дать еще одно сражение, Барклай-де-Толли высказался за то, чтобы сдать город неприятелю. Кутузов, по словам Ермолова, «не мог скрыть восхищения своего, что не ему присвоена будет мысль об отступлении».

«И здесь постарались набросить тень на Барклая, — отмечает историк Сергей Мельгунов. — Кутузов, желая сложить с себя ответственность, указывал в своем донесении, что «потеря Смоленска была преддверием падения Москвы», не скрывая намерения, говорит Ермолов, набросить невыгодный свет на действия главнокомандующего военного министра, в котором и не любящие его уважали большую опытность, заботливость и отличную деятельность. Ведь записки писались, когда острота событий прошла».

А.Д. Кившенко. Совет в Филях. 1880 г. Иллюстрация к роману Л. Толстого «Война и мир». М.Б. Барклай-де-Толли изображен под иконой

По-прежнему встречая непонимание царедворцев и высшего генералитета, в сентябре 1812 года Барклай ушел в отставку: «Я твердо решился лучше впасть в бедность, от которой я не избавился во время моей службы, нежели продолжать службу… Я надеюсь, однако, что беспристрастное потомство произнесет суд с большей справедливостью…»

«Отступления, которые мы совершали после этих боев, не были вынужденными; они были предопределены еще до сражения обстоятельствами и важными причинами, — указывал Барклай-де-Толли в письме Александру I, датированном 11 сентября 1812 года. — Они не являлись бегством, но были продуманным движением, осуществлявшимся со всем возможным порядком на виду у неприятеля, во время которого в его руки попало лишь несколько отставших.

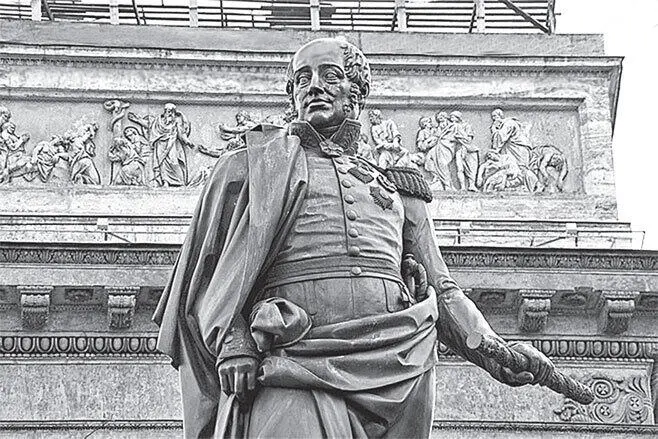

Памятник М.Б. Барклаю-де-Толли у Казанского собора в Санкт-Петербурге

Только от сохранения армии зависела судьба Российской империи, и дело 26 августа доказало, что несмотря на все прежние упорные бои, эта великая цель была достигнута, поскольку только хорошо сохранившаяся и организованная армия могла сражаться так, как сражалась армия Вашего Величества в трудных обстоятельствах, которые подавили ее в кровавый день Бородина, после чего она и обрела свое нынешнее состояние».

Выйдя в отставку, Барклай-де-Толли уехал в свое лифляндское имение, где составил подробную «Записку», отправленную императору, в которой еще раз доказывал правоту своих действий с начала войны. И без дела Барклай оставался недолго.

В 1813 году Александр I потребовал, чтобы тот возглавил во время заграничных походов 3-ю русскую армию. И не прогадал. Барклаю сопутствовала военная удача, больше уже никто не смел упрекать его в трусости, предательстве или измене. В боевой обстановке его действительно отличало необычное хладнокровие, которое даже стало солдатской поговоркой: «Погляди на Барклая, и страх не берет».

В «битве народов» под Лейпцигом в 1813 году именно Барклай стал одним из главных «виновников» победы, за эту кампанию его возвели в графское достоинство. Сражения при Бриенне, Арси-на-Обе, Фер-Шампенуазе и Париже в 1814 году принесли Барклаю-де-Толли фельдмаршальский жезл.

Но, как отмечает историк Сергей Мельгунов, «хотя имя Барклая было реабилитировано после 1812 года и ему вновь было поручено командование армией; хотя и памятник ему поставлен рядом с Кутузовым, но все же не Барклай вошел в историю с именем народного героя Отечественной войны. А, быть может, он более всех заслужил эти лавры».

Кинжалом в грудь в припадке меланхолии

Те, кто видел нашумевший посвященный декабристам художественный фильм «Союз спасения», вышедший на экраны в самом конце 2019 года, наверняка помнит, что стало одной из причин краха заговорщиков: разумеется, предательство. Согласно сценарию ленты, Тайное общество выдал крайне неприятный персонаж — Аркадий Майборода, поссорившийся с Павлом Пестелем… На самом деле, как отмечают историки, по официальным данным, среди членов тайных обществ было как минимум десять человек, выдавших властям тайну. Имена четырех из них известны точно.

Александр Карлович Бошняк, помещик Херсонской губернии, уездный предводитель дворянства, проходил в докладах Следственной комиссии как «агент графа Витта». По замечанию декабриста Сергея Григорьевича Волконского, автора мемуарных «Записок», агент «был человек умный и в свое время считался даже человеком передовым» и без труда вошел в доверие к члену Каменской управы Лихареву, который в начале 1825 года принял его в Южное общество.

За донос Бошняк просил государя дать ему сразу два гражданских чина и денежную компенсацию. Дежурный офицер докладывал Николаю I по этому поводу: «Бошняк желает получить денежное вспомоществование, быть принятым на службу коллежским советником в иностранной коллегии, с тем, чтобы находиться при генерал-лейтенанте Витте». Вскоре после казни пятерых декабристов царь повелел выдать просителю «из кабинета единовременно вспомоществование три тысячи рублей ассигнациями…»

Член Северного общества Яков Иванович Ростовцев служил адъютантом генерала Бистрома в лейб-гвардии Егерском полку. По словам декабриста Штейнгеля, Ростовцев «один из восторженных обожателей свободы». Он даже написал трагедию «Пожарский», «исполненную смелыми выражениями пламенной любви к отечеству, и не скрывал если не ненависти, то презрения к тогдашнему порядку вещей в России».

Однако настроение Ростовцева переменилось, когда его облагодетельствовал великий князь Николай. И сообщил тому, что «существует замысел на жизнь его высочества, но что он „не подлец“ и умоляет не требовать указания лиц». Николай Павлович не забыл услугу Ростовцева, дав ему возможность дослужиться до генерала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: