Борис Акунин - Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец

- Название:Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2021

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-082579-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

Восьмой том проекта «История Российского государства» можно было бы назвать «Зигзаги», потому что политика описываемого периода (1855–1894) делает крутые виражи. До краха империи и гражданской войны еще далеко, но в русском небе уже посверкивают зарницы будущей грозы и льется первая кровь. Эпоха Александра II и Александра III дает ответ на вопрос: почему всё вышло так, как вышло.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1883 году (то есть задолго до принятия «Положения») московский городской голова Б. Чичерин, человек благонамеренный и умеренный (другого на такой должности не утвердили бы), произнося речь в высочайшем присутствии, очень осторожно высказал робкое пожелание касательно того, чтобы правительство поощряло инициативу и самостоятельность общества, а также похвалил «великие преобразования прошедшего царствования». Несмотря на то, что всё это говорилось в самом верноподданном тоне и перемежалось призывами «сомкнуть ряды против врагов общественного порядка», царь счел выступление неслыханной дерзостью.

Почтенному юристу, который в свое время преподавал наследнику Александру Александровичу правоведение, было передано, что государь нашел подобный образ действий неприемлемым и «соизволил выразить желание, чтобы он оставил должность московского городского головы».

Сигнал, поданный самим венценосцем, был предельно ясен.

Много больше куцего земско-городского самоуправления самодержавному государству мешала судебная система, главное завоевание реформаторов. Ограничение независимости этой ветви власти началось еще в семидесятые годы после оправдания Веры Засулич. Как мы помним, при помощи казуистических ухищрений политические дела стали передаваться в ведение военных судов.

При новом режиме правые газеты, поддерживаемые сверху, повели кампанию против института присяжных, несменяемости судей и гласности судопроизводства. Один из идеологов реакции, близкий друг государя и постоянный его корреспондент, князь В. Мещерский в 1887 году писал: «Вся Россия горьким 20-летним опытом дознала, что суд присяжных — это безобразие и мерзость, что гласность суда есть яд, что несменяемость судей есть абсурд».

Суд присяжных хоть и с ограничениями, но сохранился — слишком одиозно выглядела бы его отмена при повсеместной распространенности этого учреждения в цивилизованных странах. Это либеральное завоевание кое-как отстоял министр юстиции Д. Набоков, но поплатился за свое упрямство отставкой. Причину со своей всегдашней прямотой объяснил ему сам император в письме: «Любезный Дмитрий Николаевич, Вы знаете моё давнишнее желание изменить к лучшему нынешние порядки судопроизводства. Желание это, к сожалению, доселе не исполняется, и поэтому я поставлен в необходимость назначить другого министра юстиции». Им стал победоносцевский назначенец Н. Манасеин, которого впоследствии сменил бывший обвинитель на процессе «первомартовцев» Н. Муравьев, заявлявший, что «суд должен быть прежде всего верным и верноподданным проводником и исполнителем самодержавной воли монарха».

В этом направлении и двигались нововведения, которые можно было бы назвать «старовведениями», поскольку они последовательно восстанавливали систему, существовавшую прежде.

Несменяемость судей формально не отменялась, но фактически исчезла, ибо министр юстиции получил право привлекать тех, кто вызвал его неудовольствие, к дисциплинарной ответственности, переводить из одного округа в другой и даже снимать с должности.

Исполнительная власть теперь могла объявить любой процесс «закрытым», если требовалось «оградить достоинство государственной власти» — под эту категорию попадало что угодно. Вновь большинство членов Государственного совета высказались против этой меры, выглядевшей крайне непристойно, — и опять царь утвердил указ собственной волей.

Жизнь обычных людей больше всего зависела от самой низовой ступени правосудия — мировых судов. Они сильно ограничивали произвол местной администрации, вынужденной учитывать их решения, и тем самым, с точки зрения защитников самодержавия, подрывали авторитет власти в глазах народа. Поэтому почти по всей стране, за исключением нескольких больших, «витринных» городов, мировых судей упразднили. В руках земских начальников оказалась не только административная, но и судебная власть. Это, пожалуй, стало самым болезненным ударом по российской правовой системе.

В конце восьмидесятых годов произошло второе наступление на суд присяжных. Отменять полностью его не стали, но, как в вопросе о несменяемости судей, превратили в фикцию. Во-первых, вывели из компетенции этого непредсказуемого органа все потенциально проблемные процессы, а во-вторых, повысили образовательный и имущественный ценз, что автоматически исключило из состава присяжных представителей социальных низов.

К концу правления Александра III контрреформа судопроизводства была почти завершена.

Другой важной заботой правительства было ограничение свободы слова. Константин Петрович Победоносцев придавал этому направлению столь большое значение, что каждый день лично прочитывал прессу, повсюду выискивая крамолу. Он писал царю: «Главная причина [общественной смуты], я убеждён в том, — газеты и журналы наши, и не могу надивиться слепоте и равнодушию тех государственных людей, которые не хотят признать этого и не решаются на меры к ограничению печати. Я был всегда того мнения, что с этого следует начать». Глава цензурного ведомства Феоктистов рассказывает, что у великого человека «хватало времени читать не только распространённые, но и самые ничтожные газеты, следить в них не только за передовыми статьями или корреспонденциями, но даже (говорю без преувеличения) за объявлениями, подмечать такие мелочи, которые не заслуживали бы ни малейшего внимания. Беспрерывно я получал от него указания на распущенность нашей прессы, жалобы, что не принимается против неё достаточно энергичных мер». Находя крамольные статьи, Победоносцев отправлял их со своими пометками министру внутренних дел для принятия немедленных санкций.

Еще в 1882 году были опубликованы «Временные правила о печати», ставившие ее в очень жесткие рамки, которые впоследствии только сужались. Как и в случае с указом об «усиленной охране», новые правила оказались не временными, а постоянными. Система наказаний за крамольные статьи состояла из «предостережений», запрета на розничную продажу и публикацию рекламы, временной приостановки и, наконец, окончательного запрета, причем все эти кары применялись безо всякого судебного разбирательства.

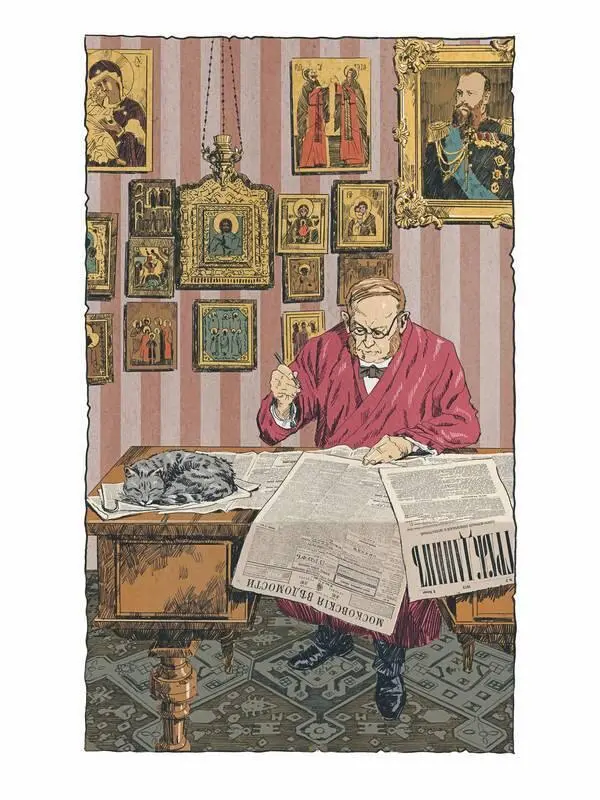

Победоносцев за чтением газет. И. Сакуров

Вновь, как при Николае I, цензура стала государственным делом первостепенной важности. Ею ведало Особое Совещание из трех министров (внутренних дел, юстиции, просвещения) и обер-прокурора Синода.

Главный цензор Феоктистов за время своей энергичной деятельности (1883–1896) закрыл пятнадцать периодических изданий, в том числе популярные у либеральной части общества «Отечественные записки», «Московский телеграф», «Русский курьер», «Голос». Всякое подобное решение получало полную поддержку императора. «Московский телеграф» его величество назвал «дрянной газетой», «Русский курьер» — «поганой», «Голос» — «скотом».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: