Борис Акунин - Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец

- Название:Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2021

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-082579-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

Восьмой том проекта «История Российского государства» можно было бы назвать «Зигзаги», потому что политика описываемого периода (1855–1894) делает крутые виражи. До краха империи и гражданской войны еще далеко, но в русском небе уже посверкивают зарницы будущей грозы и льется первая кровь. Эпоха Александра II и Александра III дает ответ на вопрос: почему всё вышло так, как вышло.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Потом были новые, еще более прибыльные концессии, фиктивные акционерные общества с дутым капиталом. Фон Дервиз ловко манипулировал ценными бумагами, в случае успеха делаясь владельцем железной дороги, а, если общество лопалось, ответственности не нес. Само имя фон Дервиза стало символом закулисного воротилы.

Баснословно разбогатев, Павел Григорьевич переехал в Ниццу, где его называли «русским Монте-Кристо».

Вышеперечисленные категории объединяет то, что все они использовали некий социальный капитал, обусловленный «правильными» связями. Но количественно в новом сословии преобладали капиталисты, вышедшие из совсем иной, непривилегированной среды. Она тоже была неоднородной.

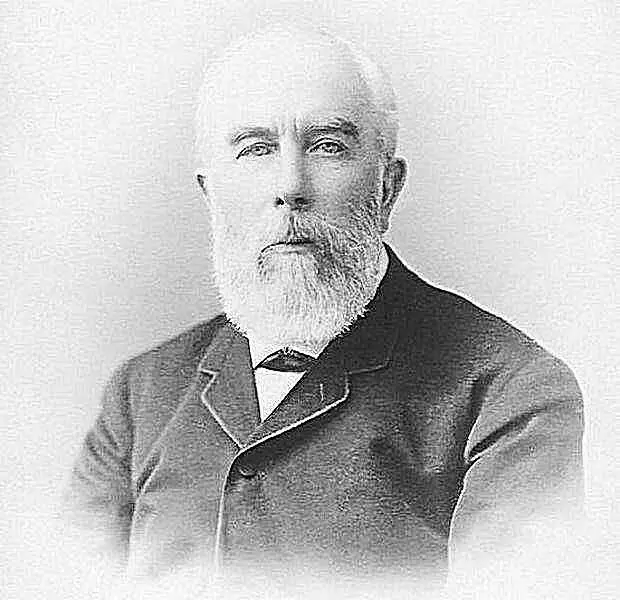

В.Н. Тенишев

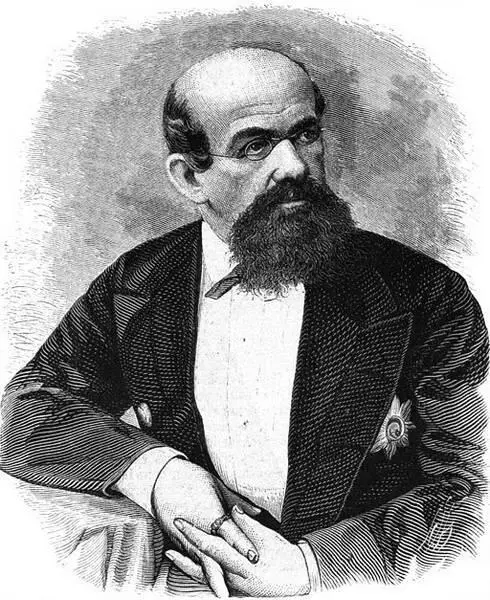

Н.И. Путилов

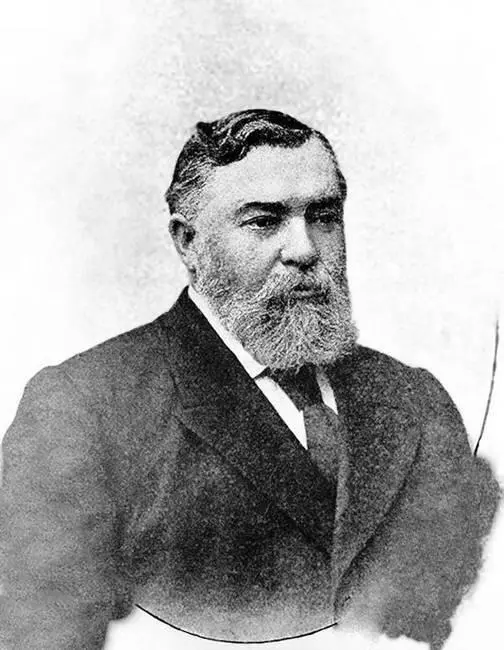

П.Г. фон Дервиз. Фотографии

Легче всего приспособились к предпринимательству члены купеческих гильдий, располагавшие финансовыми средствами и обладавшие коммерческими навыками. Им достаточно было расширить свою деятельность, перейти от торговли к производству. Так возникли крупные предприятия Бахрушиных, Алексеевых, Солдатенковых, Хлудовых, А.И. Мамонтова.

Биография Алексея Ивановича Абрикосова (1824–1904) наглядно демонстрирует, как это происходило.

Семья Абрикосовых вначале держала лавку, торговавшую сладостями. В пятидесятые годы Алексей Иванович выгодно женился, получил пять тысяч приданого и на эти небольшие деньги основал собственное производство, со временем выросшее в лучшую российскую кондитерскую фабрику «Фабрично-торговое товарищество А.И. Абрикосова сыновей». Она пользовалась сахаром с собственного завода, имела филиалы и магазины по всей стране, даже поставляла свою продукцию императорскому двору. При этом Абрикосов так и остался кондитером. Постоянно увеличивая обороты, корпорация своей профильности почти не меняла, лишь дополнилась в восьмидесятые годы чайной торговлей.

Капиталистам крестьянского происхождения нужно было преодолеть гораздо больше препятствий, поскольку к изначальной бедности и бесправности прибавлялось отсутствие образования, но находились самородки, компенсировавшие все эти гандикапы упорством, ловкостью и удачливостью.

Петр Ионович Губонин (1825–1894) был подмосковным крестьянином, но своей земли у семьи не было, и мужчины зарабатывали наемным трудом. Оборотистый Губонин, начав подмастерьем, со временем завел собственную артель и нажил первый капитал, строя мосты для железных дорог — эти заказы очень хорошо оплачивались.

В отличие от предпринимателей купеческого происхождения, привязанных к определенному роду деятельности, Губонин брался за любое дело, сулившее прибыль. Кроме строительства этот уникум занимался бакинской нефтью, страховым и курортным бизнесом, виноделием. К концу жизни его состояние оценивалось в фантастическую сумму — двадцать миллионов рублей. Бывший каменщик, так и не получивший никакого образования, стал потомственным дворянином и тайным советником. Витте пишет, что Губонин «представлял собою толстопуза, русского простого мужика с большим здравым смыслом».

Среди ударников отечественного капитализма было на удивление много раскольников — представителей весьма специфического слоя, который вроде бы существовал скорее духовными интересами и сторонился всякой модернизации. На самом же деле предприниматели-старообрядцы обладали важными преимуществами перед конкурентами. Они были дисциплинированны, придерживались строгих привычек, а главное — обладали значительными средствами и кредитными возможностями.

Например, Федор Алексеевич Гучков (1768–1856), основатель династии промышленников, по происхождению крепостной, родился на свет православным, но потом перешел в старую веру, что позволило ему получить от новых собратьев беспроцентную ссуду. С нее началось ткацкое дело, выросшее в текстильную фабрику. Наследники Федора Алексеевича, ставшего одним из столпов московской раскольнической общины, перешли в единоверие (разрешенное властями ответвление старообрядчества). После пожара, спалившего фабрику, семья чуть не разорилась, но у предприимчивых людей и несчастье оборачивается выгодой. Гучковы первыми в России поняли перспективность страхования от пожаров и занялись новой деятельностью, весьма успешно.

Выходец из этой семьи Александр Гучков в начале двадцатого века станет самым ярким представителем политического крыла российского капитализма.

А.И. Абрикосов

П.И. Губонин

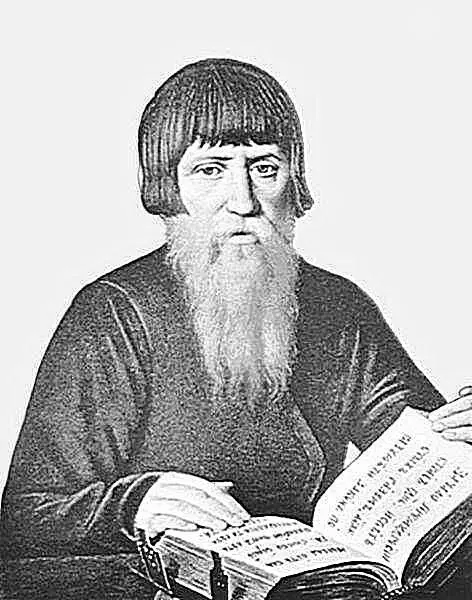

Ф.А. Гучков

Русские предприниматели, первоначально такие разные по образу жизни, привычкам и даже облику, с поразительной скоростью слились в единую социальную группу, в которой уже ко второму поколению трудно было отличить сына аристократа от сына крестьянина. Деловые качества, размер капитала, уровень культуры и образования стали важнее родословной.

У всего этого сословия считалось хорошим тоном заниматься благотворительностью, меценатствовать, поощрять науки и учиться самим. Современный исследователь Г.П. Черников пишет, что к рубежу ХX века в категорию крупной буржуазии попадало примерно 30 тысяч семейств, вообще же, в широком смысле, предпринимательством разного рода и масштаба в России занималось около пяти миллионов человек. В стране с почти стотридцатимиллионным населением этих 4 процентов было явно недостаточно для того, чтобы частные собственники играли определяющую роль в жизни страны.

Гораздо важнее в общественно-политическом смысле была та часть среднего класса, которую стали обозначать термином «интеллигенция», столь же неопределенным, как и границы этой социальной группы.

В самом общем смысле интеллигент — это человек, обладающий более или менее высоким уровнем образования и живущий интересами, выходящими за пределы частной жизни. (Собственно, получение образования почти всегда побуждает людей интересоваться всякими необязательными для непосредственного выживания материями). В социальном отношении к интеллигентскому сословию обычно относили тех, кто жил не физическим, а умственным трудом. Пайпс пишет, что интеллигенция «сильнее и настойчивее в тех странах, где авторитарное правительство сталкивается с восприимчивой к новым идеям образованной элитой». Неудивительно, что контрастный душ, которому подверглась «образованная элита» России в ходе либеральной «оттепели» при Александре II, а затем полицейских «заморозков» при Александре III, придала отечественной интеллигенции особенную закалку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: