Борис Акунин - Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец

- Название:Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2021

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-082579-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

Восьмой том проекта «История Российского государства» можно было бы назвать «Зигзаги», потому что политика описываемого периода (1855–1894) делает крутые виражи. До краха империи и гражданской войны еще далеко, но в русском небе уже посверкивают зарницы будущей грозы и льется первая кровь. Эпоха Александра II и Александра III дает ответ на вопрос: почему всё вышло так, как вышло.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Лекарство для империи. История Российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поскольку партии были запрещены, сторонники противоборствующих идей объединялись вокруг журналов. В период реформ радикально-прогрессистскую позицию занимал «Современник». Когда после каракозовского покушения журнал закрыли, нишу заняли «Отечественные записки». При Александре III запретили и этот орган, но немедленно появились другие издания, которые продолжили ту же линию. Репрессии лишь повышали цену свободного слова и уважение к нему. Авторы виртуозно владели эзоповым языком, подписчики отлично умели читать между строк.

Существовали и журналы ультраконсервативной, охранительной направленности. Самым влиятельным из них был «Русский вестник» Михаила Каткова, о котором будет рассказано ниже.

Накал журнальных страстей, важность затрагиваемых тем обеспечивали постоянный приток читателей. По развитию прессы можно составить себе представление о разрастании российского Общества. В пятидесятые годы в стране было пятнадцать журналов; в 1885 — уже сто сорок. В пушкинские времена у «Современника» было несколько сотен подписчиков; тираж «Отечественных записок» в семидесятые годы доходил до двадцати тысяч.

Ежедневные и еженедельные газеты, ведшие ту же дискуссию на новостном и фельетонном уровне, пользовались еще большей популярностью. В начале царствования Александра II, на старте масс-медиального бума, общественно-политических газет, как и журналов, было всего пятнадцать. К концу правления Александра III их было уже девять с лишним тысяч!

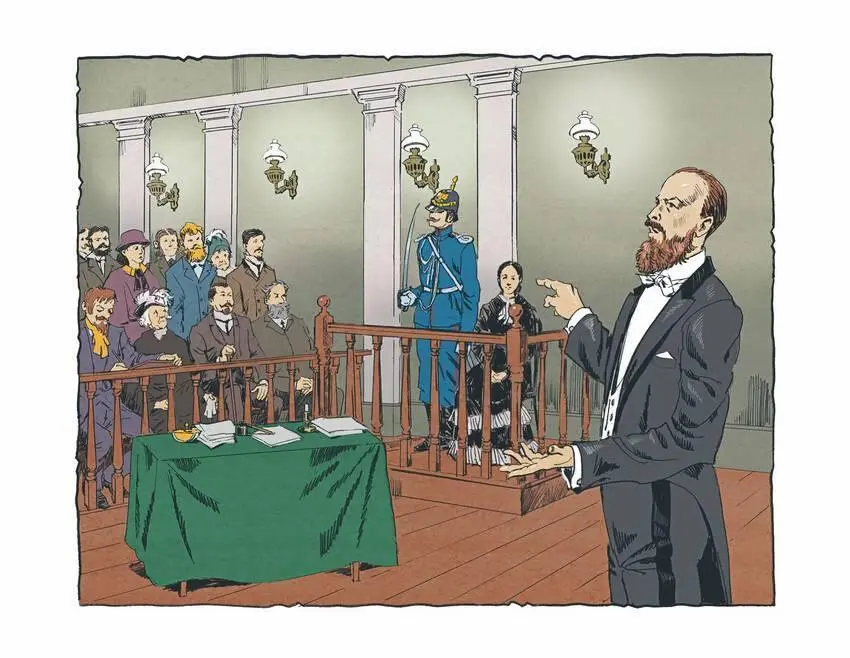

Еще одной довольно специфической ареной общественной активности стали судебные процессы. Даже после контрреформ восьмидесятых годов открытость заседаний (во всяком случае неполитических) сохранилась, и, если разбиралось какое-нибудь резонансное дело, публика ходила слушать прения сторон, как в театр. Красноречивые адвокаты становились звездами. Их речи часто выходили за рамки юридической аргументации, превращались в политические декларации. Фрагменты самых смелых выступлений, не пропущенные цензурой в печать, потом распространялись в списках.

Вот два коротких отрывка, дающие представление о тоне, в котором разговаривали с Обществом российские присяжные поверенные, вызывая рукоплескания.

Знаменитый адвокат Петр Александров, защищая Веру Засулич, тяжело ранившую столичного градоначальника (который, напомню, велел выпороть политзаключенного), горячо говорил присяжным заседателям: «Человек, по своему рождению, воспитанию и образованию чуждый розги; человек, глубоко чувствующий и понимающий все ее позорное и унизительное значение; человек, который по своему образу мыслей, по своим убеждениям и чувствам не мог без сердечного содрогания видеть и слышать исполнение позорной экзекуции над другими, — этот человек сам должен был перенести на собственной коже всеподавляющее действие унизительного наказания! Какое, думала Засулич, мучительное истязание, какое презрительное поругание над всем, что составляет самое существенное достояние развитого человека, и не только развитого, но и всякого, кому не чуждо чувство чести и человеческого достоинства!»

Суд над Верой Засулич. И. Сакуров

Как же могли присяжные не оправдать героическую защитницу чести и человеческого достоинства?

Еще более красноречивый Федор Плевако, выступая на процессе рабочих Коншинской фабрики, которые устроили беспорядки и поколотили представителей администрации, тоже не защищался, а атаковал — причем всю систему, вынуждающую пролетариат к нарушению закона: «Толпа — здание, лица — кирпичи. Из одних и тех же кирпичей созидается и храм богу, и тюрьма — жилище отверженных. Пред первым вы склоняете колена, от второй бежите с ужасом. Но разрушьте тюрьму, и кирпичи, оставшиеся целыми от разрушения, могут пойти на храмоздательство, не отражая отталкивающих черт их прошлого назначения… Выйдем из фабрики. Кое-где виднеется церковь, одна-две школы, а ближе и дальше — десятки кабаков и притонов разгула. Это ли здоровое условие нравственного роста? …Фабрика окружена десятками подвалов с хмельным, все заботы утоляющим вином. Это ли классический путь к душевному оздоровлению рабочего, надорванного всеми внутренностями от бесконечно однообразного служения машине? Пожалеем его!».

Коншинских рабочих в результате осудили, но речь Плевако была в первую очередь адресована Обществу — и оно ее оценило.

Другой примечательной особенностью общественной жизни было на удивление скромное, почти нулевое влияние церкви на умы — и это в стране, которая, казалось бы, придавала столько значения Вере. Административно православная церковь была очень сильна, государство оказывало ей всестороннюю поддержку. Но, несмотря на это, а вернее, именно из-за этого, политическое и нравственное значение господствующей религии было ничтожно. Официальная установка на соединение самодержавия и православия в некое неразрывное целое (третий элемент официальной доктрины, «народность», всегда был скорее декоративным) привела к тому, что церковь превратилась в послушную служанку монархии. Поэтому, если отдельные клирики и участвовали в общественной полемике, то исключительно с охранительных позиций, а если выходили за эти пределы, то церковь исторгала их из своего лона.

В ту эпоху общественно-политические баталии шли по всей Европе, и клерикальные силы принимали в них самое активное участие — повсюду, но только не в России. Православная церковь руководствовалась древним догматом, что «мнение — матерь падения».

В целом можно сказать, что к концу девятнадцатого века российское общество — уже не в узко-политическом, а в широком смысле — подошло в весьма сумбурном состоянии, утратив прежнюю пусть архаичную, но сложившуюся веками и, в общем, удобную для управления пирамидальность и не обретя взамен новой прочной основы. Это была страна-микроцефал, огромное тело которой обладало большой физической силой, с трудом находившей полезное применение, а в несоразмерно маленькой голове теснились самые противоречивые идеи, как прекрасные, так и разрушительные.

Между тремя соснами

С этого времени начинается блуждание России между тремя соснами — тремя идеологиями, которые в разные периоды будут называться по-разному, но в самой своей сути уже не переменятся.

Это, во-первых, охранительно-государственническая линия, в описываемый период неразрывно связанная с самодержавием; во-вторых, либеральная, она же «демократическая»; в-третьих, социалистическая (к концу века преимущественно марксистская).

На самом элементарном, базовом уровне разница между тремя взглядами на правильное устройство общества, пожалуй, определяется различной оценкой людской природы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: