Константин Малофеев - Империя. Книга 1

- Название:Империя. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-139567-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Малофеев - Империя. Книга 1 краткое содержание

Книга Константина Малофеева посвящена Империи, ее прошлому, настоящему и будущему. Автор исследует взаимодействие в мировой истории имперского начала, основанного на религиозно обоснованной власти, и начала торгово-финансового.

Перед читателем разворачивается грандиозная историческая панорама – Ассирия и Вавилон, Греция и Персия, Рим и Карфаген и так вплоть до нашего времени – крушение Российской Империи, взлет и падение советского проекта, установление современного миропорядка и попытки противодействия ему. Великие завоеватели, пророки и святые, торговые корпорации и банкирские дома действуют на этих страницах. В первом томе рассматривается период зарождения Империи до падения Константинополя в 1453 году.

Исследование, с одной стороны, базируется на лучших достижениях отечественной и мировой историографии, а с другой – предлагает оригинальные историософские идеи, десятилетиями разрабатывавшиеся автором. Книга будет интересна как специалистам-историкам, философам, политологам, экономистам, так и студентам и широкому кругу любителей истории.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Империя. Книга 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

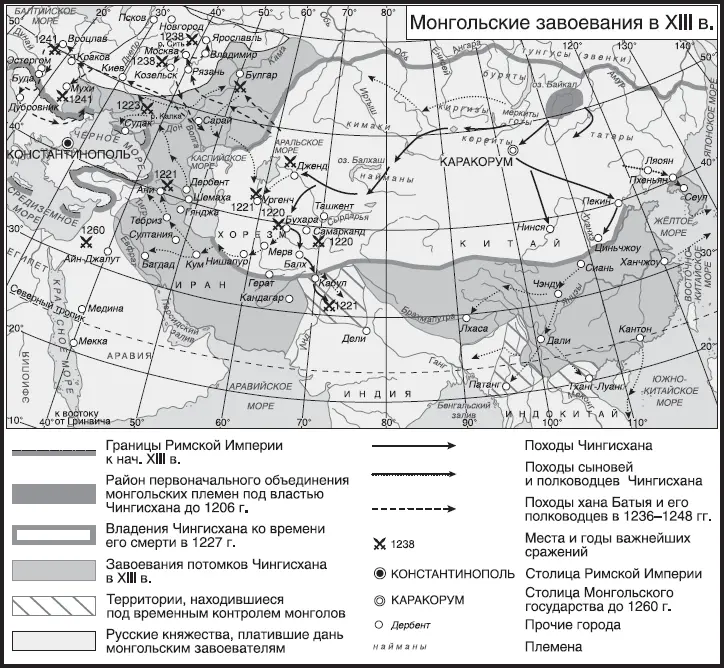

В-третьих, громада Монгольской Орды отличалась крайней непрочностью, можно сказать, эфемерностью. Весь период от начала завоеваний монголов до распада созданной ими колоссальной державы занял всего лишь несколько десятилетий. Под занавес XIII века она развалилась на несколько государств, сохранивших лишь самое формальное подчинение «императору».

Ученичество монгольской политической машины в отношении Китая огромно и многообразно. Монгольская держава имел статус тюркского каганата, то есть государства, возглавляемого «каганом» (ханом). Но время от времени монголы использовали политическую лексику Китайской «империи», например, титул «цзу-юань хуанди» (кит. «император-основатель династии»). Монголы переняли от китайцев универсализм ханской власти, характер государственности. От них же завоеватели унаследовали концепцию, согласно которой правитель получает верховную власть «по соизволению Неба Вечного» (монг. tngri).

Историк Е. Нестерова указывает на важный в этом смысле факт: «В послании, обращенном к даосскому монаху Чан Чуню, Чингис заявил: „Небо отвергло Китай за его чрезмерную гордость и роскошь. Я же, обитая в северных степях, не имею в себе распутных наклонностей; люблю простоту и чистоту нравов; отвергаю роскошь и следую умеренности; у меня одно платье, одна пища; я в тех же лохмотьях и то же ем, что коровьи и конские пастухи; я смотрю на народ, как на детей; забочусь о талантливых, как о братьях; мы в начинаниях согласны, взаимная любовь у нас издавна”. И хотя это, скорее всего, домысел автора источника, который был китайцем, даосом и пользовался благоволением Чингис-хана, из этого отрывка следует, что Чингис мог занять отведенную для императора нишу в народном восприятии. И он уже представлялся не захватчиком-узурпатором, а почти что правопреемником китайского престола, одобренным Небом» [318] Нестерова Е. Р. Особенности культурного взаимодействия монголов и китайцев в XIII–XIV вв. / Е. Р. Нестерова // Вестник СПбГИК, 2015. – № 4 (25). – С. 55–59.

.

Из числа социальных технологий Китая монголы заимствовали бумажные деньги, почтовую связь, календарь, систему налогообложения и многое другое.

Британский историк Стивен Тарнбул отмечает: «Долгая война с империей Сун, начатая еще Чингисханом, завершилась в 1276 году и принесла Хубилаю богатейшую часть Китая. Но за время этой долгой кампании влияние китайской цивилизации существенно воздействовало на покорителей. Угедей-хан гордился своей военной мощью, но при этом руководствовался наставлениями китайского советника Чу Цая, прежде служившего Чингисхану: „Всадники завоевывают империи, но нельзя управлять империями, сидя в седле”. То, что китайцы смогли окультурить монголов, подтверждается фактом, что падение империи Сун привело лишь к учреждению новой монгольской династии, а не к гибели Китая. Новая монгольская династия Юань порвала с традициями кочевого образа жизни и перевела столицу из Каракорума в Пекин» [319] Тарнбул С. Армия Монгольской империи: [перевод] /С. Тарнбул, А. Макбрайд. – Москва: Аст: Астрель, 2003. – 48 с. – (Военно-историческая серия «Солдатъ»).

.

Однако важно отметить, что мощь монгольской армии зиждилась не только на китайских военных технологиях, инженерах и советниках, но и на феноменальных степных всадниках. Их выносливость, выучка и доблесть были собственно монгольскими, наследуя славу древних гуннов и туранцев. Военная иерархия в Орде была основой социальной – кроме рода Чингизидов, остальные воины могли добиться самых высших должностей благодаря воинским успехам вне зависимости от происхождения. Орда – это степная меритократия. Во многом поэтому она обладала сильнейшей в мире армией.

Военное могущество Чингизидов стало для Ромейской Империи XIII–XIV веков спасением от натиска турок. Разгром турок развязал никейским императорам руки в борьбе за Балканы. Ромеи смогли направить туда крупные воинские контингенты и ускорить отвоевание имперских земель.

По большому счету, временное ослабление турок дало Ласкарям, а потом и Палеологам шанс на возрождение Империи. Ласкари особенно хорошо умели вести дела с монголами. Не нарушая мира с ними, никейцы умело внушали их посланникам представление о своей колоссальной военной мощи – гораздо большей, чем они располагали в действительности. Император Федор II Ласкарь постарался явить монгольским дипломатам свое царство в сиянии могущества.

Ф. Успенский пишет: «Когда монголы прислали к нему посольство, Феодор велел встретить их на границе, везти во что бы то ни стало по самым трудным дорогам и горным тропам, недоступным для войска, и принял послов в виду собранных полков, закованных в латы, в присутствии богато разодетых придворных, проходивших перед татарами по несколько раз, чтобы их казалось побольше; сам Феодор сидел на высоком троне, осыпанном драгоценными камнями, держал в руке меч, и по бокам стояли вооруженные великаны; послов не подпустили близко, и Феодор промолвил суровым голосом лишь несколько слов» [320] Успенский Ф. И. История Византийской империи: VI–IX вв. / Ф. И. Успенский. – Москва: Мысль, 1996. – 827 с. – (Из истории великих империй).

.

Однако позже владычество монголов имело для христианства самые негативные последствия. За религиозное и культурное главенство на территориях, завоеванных язычниками-монголами, боролось несколько разных сил. Среди них были и христианские общины: азиатские несториане, католики-францисканцы, русские православные священники в Золотой Орде (западный улус Монгольского государства). Митрополитом Киевским и всея Руси в 1261 году в золотоордынской столице Сарае была даже учреждена епископская кафедра. Некоторая часть монголов, включая представителей знати, приняла христианство. Однако в начале XIV века в Сарае благодаря помощи мусульманских сил воцарился хан Узбек. Для укрепления своих позиций он в 1321 году перешел в ислам. С этого момента Орда перестала быть нейтральной в вопросах веры, хотя ханы и не покушались на Православную Церковь и свободу веры.

На Руси ордынских ханов называли «царями» и платили им дань. Но на литургиях по-прежнему молились за «царя» в Царьграде, хотя налоги платили «царю» в Сарае. Это означает, что, несмотря на текущую политическую обстановку, русские люди никогда не сомневались, кто есть царь истинный, православный.

Монголы привели в движение такую массу вооруженных всадников, оснащенных передовыми китайскими военными технологиями, что ни одно государство в Евразии не было в состоянии противостоять этой Орде. Однако отсутствие собственных государственных институтов привело к тому, что Орда быстро распалась, дав монгольские династии Китаю, Персии, Индии («Великих Моголов») и образовав степную Золотую Орду на месте древних тюркских каганатов к северу от Великого шелкового пути. В середине XIV века исламизированная Золотая Орда вступила в фазу дальнейшего распада. В ней началась гражданская война, называемая в русских летописях «великой замят-ней». Никакой грандиозной имперской идеи Орда не несла, поэтому разные ханы стремились урвать себе отдельный «юрт» или «улус».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: