Константин Малофеев - Империя. Книга 1

- Название:Империя. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-139567-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Малофеев - Империя. Книга 1 краткое содержание

Книга Константина Малофеева посвящена Империи, ее прошлому, настоящему и будущему. Автор исследует взаимодействие в мировой истории имперского начала, основанного на религиозно обоснованной власти, и начала торгово-финансового.

Перед читателем разворачивается грандиозная историческая панорама – Ассирия и Вавилон, Греция и Персия, Рим и Карфаген и так вплоть до нашего времени – крушение Российской Империи, взлет и падение советского проекта, установление современного миропорядка и попытки противодействия ему. Великие завоеватели, пророки и святые, торговые корпорации и банкирские дома действуют на этих страницах. В первом томе рассматривается период зарождения Империи до падения Константинополя в 1453 году.

Исследование, с одной стороны, базируется на лучших достижениях отечественной и мировой историографии, а с другой – предлагает оригинальные историософские идеи, десятилетиями разрабатывавшиеся автором. Книга будет интересна как специалистам-историкам, философам, политологам, экономистам, так и студентам и широкому кругу любителей истории.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Империя. Книга 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Борьба Рима и Карфагена

В III веке до Р.Х. борьба двух мощнейших геополитических сил в Средиземноморье, Рима и Карфагена, стала неизбежной. Рим, находясь лишь в самом начале имперского пути, еще не осознавал своей великой миссии, его вели и готовили к ней свыше. Карфаген же, дитя Ханаана, вполне осознавал, для чего ему нужно господство, для начала – над Западным Средиземноморьем. Смысл борьбы Ханаана за власть над известными народами диаметрально противоположен высшей миссии имперского строительства, а именно распространению веры в Единого Бога. Цель Ханаана – абсолютное подчинение новых территорий своей экономической власти. Жители этих земель не нужны ему как граждане, они нужны, в лучшем для них случае, как потребители ханаанских товаров, а в худшем – как рабы. Карфаген вырастил своего рода антиимперию, стремящуюся вместить в себя весь известный мир, а потом перестроить его на принципах, прямо противоположных имперским.

Сокрушение Империи или хотя бы зародыша имперского государства, каким являлся Рим в III столетии до Р.Х., освободило бы плутократическую державу от геополитического сдерживания.

Состояние двух великих противников к моменту начала войн и принципиальные различия в их общественном устройстве метко охарактеризовал Теодор Моммзен: «В Риме большинство населения было собственниками и потому было консервативно, а в Карфагене масса населения ничего не имела и потому легко поддавалась и золоту аристократов, и обещаниям демагогов. Государственное устройство обоих государств по существу было аристократическое, но римский сенат принимал в себя все лучшие силы и таланты народа, полагался на нацию и не опасался выдающихся людей, которые, в свою очередь, действовали всегда в полном согласии с сенатом, поэтому Рим никогда не делал боязливых уступок в несчастные моменты, в Карфагене же наиболее способным государственным деятелям приходилось быть почти в открытой борьбе со столичным правительством, и это правительство никогда не решалось на последние усилия, которые могли дать огромные выгоды, но в то же время неизбежно усиливали влияние отдельных лиц» [111] Моммзен Т. История Рима: [в 4 т.: пер. с немецкого] / Теодор Моммзен. – Ростов-на-Дону: Феникс; Москва: Зевс, 1997.

.

Современный публицист С. Казиник выразился намного резче и эмоциональнее классического историка: «Цивилизованный мир времен Пунических войн был двухполярным: Рим, с кодифицированной системой права, с аграрной экономикой, где каждый воин был одновременно землепашцем или ремесленником, и Карфаген, цивилизация торговцев, где деньги и статус преобладали над правом, где армия состояла исключительно из наемников, где высшей ценностью был не триумф и доблесть, а богатство… Получается, что по разным берегам Средиземноморья существовали две настолько различные цивилизации, что противостояния просто не могло не быть» [112] Казиник С. Карфаген должен быть разрушен / С. Казиник // Казиник С. Сказки для взрослых: аудиокнига. – Москва: Фантаскоп, 2014. Формат MP3. – URL: fantlab.ru [сайт]. – https://fantlab.ru>work539420 (дата обращения: 10.07.2021). – Текст: электронный.

.

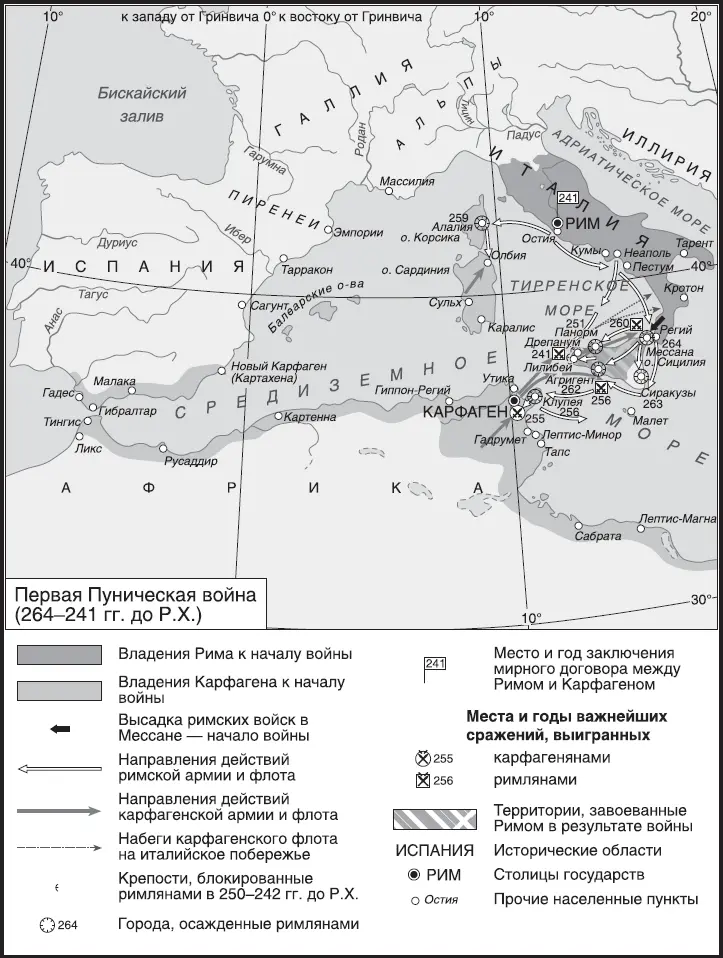

Непосредственной причиной Первой Пунической войны, то есть первого масштабного столкновения Рима и Карфагена, стало соперничество за Сицилию. Для Карфагена Сицилия – это узловой пункт средиземноморской торговли, а также территория серьезного конкурента – греческого государства с центром в Сиракузах, крупным городом с мощной крепостью и удобной гаванью. Для Рима Сицилия в руках Карфагена представляла смертельную угрозу для римского господства на юге Апеннинского полуострова.

Война началась в 264 году до Р.Х. Главный исторический урок, который можно извлечь из нее, не сводится к тактике войск в многочисленных сражениях, не в их вооружении и, разумеется, не в череде походов, битв, сменяющих друг друга полководцев. Первая Пуническая война важна прежде всего тем, что она продлилась 23 года и является образцом борьбы двух великих держав на взаимное истощение.

Борьба шла с переменным успехом. Состоялись десятки сражений на суше и на море. Главным театром военных действий стала Сицилия, но римляне высаживались и в Северной Африке, более того, все Западное Средиземноморье стало ареной борьбы между двумя огромными флотами – римским и карфагенским.

Карфаген имел очень хорошие шансы на победу. Изначально его флот был многочисленнее, а моряки искуснее. Но Рим скопировал боевые корабли врага, обучил свои морские кадры, успешно применял тактику абордажа и вскоре сравнялся с противником в военно-морских силах. На суше Карфаген использовал боевых слонов, мог нанимать блистательных полководцев (например, спартанца Ксантиппа) и искусных профессиональных воинов. Он и сам порождал талантливых военачальников: таковыми были, например, Гамилькар Барка и его зять Гасдрубал.

Однако вместо одной побежденной армии римлян появлялось две новых. Рим с большим упорством восполнял потери и не терял духа в случае поражений. В конечном итоге римляне перестояли карфагенян, перемололи всю мощь их войск, флота и денег. В борьбе на истощение Рим оказался более стойким, более выносливым, более твердым на полях сражений и менее уступчивым за столом переговоров.

Рим победил не за счет таланта своих полководцев, он победил как государственная система с большим запасом сопротивляемости.

Война завершилась мирным договором 241 года до Р.Х. Он зафиксировал, говоря языком спорта, победу римлян «по очкам», а не сокрушительное поражение Карфагена. Пунийцы уступили Сицилию и согласились заплатить очень значительную контрибуцию.

Обе стороны понимали, что решающая схватка впереди, и готовились к ней.

И в этот период государственное устройство Карфагена породило новые сложности для страны. Последствием поражения стало отсутствие денег для выплаты наемным отрядам. Притом сама война рассматривалась правительством коммерсантов как предприятие, в которое были вложены значительные средства, но вместо прибыли понесены одни убытки. Следовательно, стоит задача эти убытки минимизировать. Задержка с выплатой жалования наемным солдатам, которые не смогли победить римлян, то есть не выполнили контракт, вполне логичный способ такой минимизации. Эти воины – профессионалы, они проиграли войну, поэтому сами виноваты и должны терпеть. Вот если бы победили – участвовали бы в прибылях от войны, то есть в военных трофеях, а раз проиграли, то пусть участвуют в убытках, то есть ждут, когда карфагенское правительство в рамках своей финансовой дисциплины изыщет для них средства. Эта бюджетная логика коммерсантов, которые не пролили ни капли своей крови, но готовы были оценивать чужую, не нашла у «солдат удачи» понимания. Страшный мятеж потряс Северную Африку. Лишь формирование новой наемной армии и последующая кровавая расправа с восставшими обеспечили сохранение карфагенской государственности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: