Марк Перов - История почты. От голубиной до электронной

- Название:История почты. От голубиной до электронной

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2022

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-09885-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Перов - История почты. От голубиной до электронной краткое содержание

История почты. От голубиной до электронной - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1820-х годах в России появились первые почтовые дилижансы. В 1840 году в Санкт-Петербурге открыто «отделение почтовых карет и брик». Эти линии действовали, пока железнодорожные перевозки не стали более популярны.

17 января 1833 года в Санкт-Петербурге открылась первая в России внутригородская почта, о чём через день было сообщено в «Санкт-Петербургских ведомостях». Город был поделён на 17 почтовых округов. Существовало 45 пунктов приёма писем. Корреспонденцию забирали 3 раза в день, доставляли на почтамт, сортировали и доставляли адресатам.

В начале XIX века в почтовом ведомстве насчитывалось около 460 почтовых учреждений и 5 тысяч служащих, а в 1896 году в почтово-телеграфном ведомстве числилось свыше 33,8 тысяч человек.

Правительство стремилось снять с баланса почтовые станции, а для этого содержание заведённых за счёт правительства или земства зданий почтовых станций отдавалось желающим. Это называлось «вольная почта». Новый хозяин обязывался содержать определённое количество лошадей и экипажей, при этом имел исключительное право провоза как почты, так и пассажиров, за установленные в законе расценки. И никто другой не имел права возить проезжающих на переменных лошадях там, где существовали вольные почты.

Прогонные деньги рассчитывались по количеству вёрст и лошадей; размер прогонных денег составлял: для станций вольных почт – 4 копейки за версту и лошадь; для станций, отдаваемых в содержание по нормальным кондициям, – 3 копейки за версту и лошадь, кроме некоторых трактов, где были повышенные или пониженные расценки. Сверх того, проезжающие на станциях, отдаваемых в содержание по нормальным кондициям, уплачивали в пользу казны сбор в 10 копеек за перегон каждой лошади.

Согласно положению 1831 года вольные почты разрешено было учреждать по всем трактам, кроме столиц, людям всяких состояний. В 1836 году было предписано всеми мерами поощрять жителей к заведению вольных почт. Но большого числа желающих этим заняться не находилось.

В 1842 году почтовые станции были переданы от местных губернских властей непосредственно почтовому начальству. Во второй половине XIX века почтовые станции устраивали на шоссейных дорогах, длина которых в России в то время составляла около 2500 вёрст.

Внутреннее помещение каждой станции подразделялось на «чистую» и «чёрную» половины. «Чистая» предназначалась для отдыха «господ проезжащих», «чёрная» – для их слуг, ямщиков и почтальонов. В сельской местности почтовые станции было разрешено открывать уездным земствам.

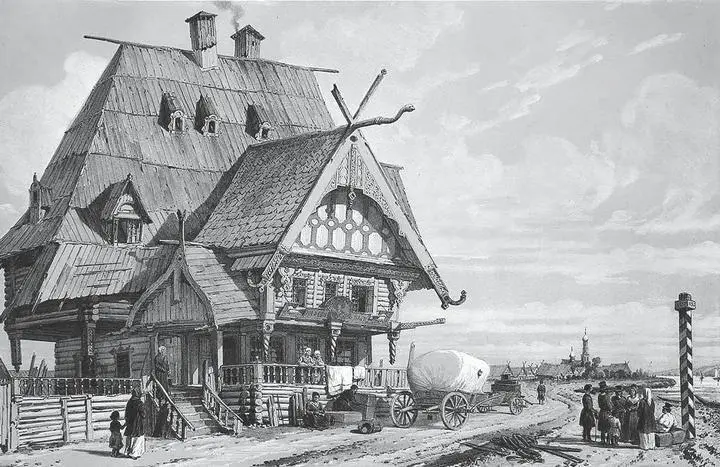

Почтовая станция и трактир на дороге из Костромы в Ярославль (1839)

Требовавшиеся для проездов по почтовым дорогам подорожные были отменены в 1874 году для Европейской части России, а в 1889 году – для Азиатской части России и Кавказа.

В 1843 году «Комитет для составления общего плана хода почт» решил ввести регулярные верховые почтовые передвижения по просёлочным дорогам. Для этого были наняты гонцы, которым наказали возить любую корреспонденцию (как казённую, так и частную) по кратчайшему пути и к определённому времени. За одну пройденную версту такому гонцу выплачивали 4 копейки серебром. А чтобы гонец не жульничал, ему выдавали два листика (ярлыка) разного цвета. Белый цвет означал направление «туда», другой цвет – направление «обратно». Гонец, отдавший почту на станции другому гонцу (ямщику), должен был забрать у того соответствующий листик. Если кто-то опаздывал, от его листика отрезали часть. Это влияло на оплату – её снижали. Историки отмечают, что принятые в России меры существенно повысили эффективность работы почтового ведомства.

В 1897 году в империи было 4028 почтовых станции, лошадей на станциях насчитывалось 33 836.

Что касается писем, то в 1843 году был введён единый почтовый тариф на пересылку корреспонденции (кроме международной) независимо от расстояния. С 1 января 1844 года письма оплачивались только по весу, независимо от расстояния. С 1 января 1845 года на территории Великого княжества Финляндского были введены штемпельные конверты («куверты»), а 1 декабря того же года аналогичные конверты были введены для городской почты Санкт-Петербурга, с февраля 1846 года – для Москвы. С 1848 года штемпельные конверты, выпущенные Почтовым департаментом, начали применяться в России повсеместно.

До конца 1840-х годов письма от населения принимали только в почтовых конторах. Позднее корреспонденцию стали принимать в мелочных лавках, а потом, после появления в 1857 году почтовых марок, и просто через почтовые ящики. К 1896 году число почтовых ящиков превысило 15 тысяч.

Поначалу основной объём почтовой пересылки составляла казённая (служебная) корреспонденция, только во второй половине 1860-х годов частная пересылка стала преобладать. И это начало приносить прибыль за счёт оплаты писем населением. Ещё в 1884 году почта принесла казне 1 миллион рублей убытка, а в 1896 году чистый совокупный доход от почты и телеграфа превысил 12,7 миллионов рублей.

С 1864 года в России была введена обязательная оплата заграничной корреспонденции почтовыми марками.

1 января 1864 года в России были образованы земства – органы местного самоуправления. И уже в следующем году им разрешили учреждать почту со своими правилами и таксами и иметь свои почтовые марки. Земская почта существовала практически во всех уездах. Одновременно с марками в некоторых местах выпускали и штемпельные конверты.

Первая земская почта была организована в 1837 году в Вятской губернии при земских судах для доставки в сельскую местность служебной корреспонденции и постоянной связи со становыми приставами. Называлась она «Вятская специальная земская почта». В 1862 году эта почта была передана в ведение полицейских управлений. В 1867 стало понятно, что земствам нужна почта не только для связи с приставами, и они начали организацию собственных почт.

19 сентября 1869 года было принято Положение комитета министров о взимании со всей земской корреспонденции при пересылке по почте, наравне с частными лицами, весового и страхового сбора. Земские управы протестовали, но ничего не добились, тогда процесс организации собственной почты пошёл быстрее.

Разрешение устраивать почты для перевозки частной и прочей корреспонденции было официально дано земствам в 1870 году указом Правительствующего сената. В 1871 году были изданы новые правила относительно учреждений земских почт, и началось их массовое открытие.

Из 359 уездов империи к 1880 году земская почта существовала в 129, а к 1901 году – в 243 уездах. Многие из них выпускали собственные земские почтовые марки, штемпельные конверты, маркированные почтовые карточки и бандероли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джекки Вульшлегер - Марк Шагал [История странствующего художника]](/books/1071828/dzhekki-vulshleger-mark-shagal-istoriya-stranstvuyuche.webp)