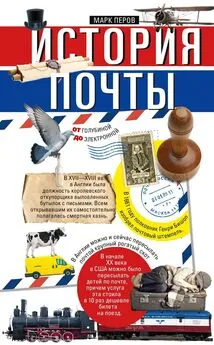

Марк Перов - История почты. От голубиной до электронной

- Название:История почты. От голубиной до электронной

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2022

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-09885-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Перов - История почты. От голубиной до электронной краткое содержание

История почты. От голубиной до электронной - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Считается, что само слово «ям» происходит от татарского «дзям» – «дорога» или от чагатайского «jаm» – «почтовая станция, почтовые лошади». Впервые слово «ям» известно в одном из ярлыков золотоордынского хана Менгу-Тимура, написанном в 1270-х годах.

Когда ордынское завоевание закончилось, ямская служба осталась. К XV–XVI векам почтовая связь установилась по всей стране. Расстояние между станциями составляло от 40 до 100 вёрст. Для крестьян и посадских людей существовала тягловая повинность возить гонцов и посыльных. С течением времени появились два варианта: либо ямская повинность ложилась на всё окрестное население, которое было обязано по требованию властей давать лошадей с проводниками, либо делались отдельные ямские слободы. Ямщики жили в селениях на почтовых трактах (ямах) с семьями, в ямских избах, получали жалование.

Ямские деревни возникали не сами по себе. Для её организации из Москвы или из ближайшего города посылался служилый или приказный человек, которого называли «ямской стройщик». Он разделял дорогу, по которой предполагалось устроить ямы, на станы, отстоявшие друг от друга на 40–50 вёрст, и к каждому стану относил ближайших жителей по спискам, составленным на основании платёжных книг. Потом стройщик собирал волостных людей и расписывал все их обязанности. «Ямских охотников» выбирали жители между собой по сговору, кому что удобнее. Остальные жители оказывали охотникам денежную и натуральную помощь.

Избрание охотника закреплялось особым актом, выбором, в котором обозначались обязанности ямщика. Бумага с подписями ямщика и его поручителей отдавалась ямскому стройщику или приказчику. Далее ямщик получал от населения денежные суммы и определённое количество ржи и овса. По новгородским ямам выдавалось ямщику ежегодно по 5 рублей, 7,5 четвертей ржи и 7,5 четвертей овса, или по 20 рублей и по 10 четвертей ржи.

Подмога выдавалась из съезжей или земской избы правительством или самой общиной. Иногда при устройстве ямской слободы частные землевладельцы обязаны были уступать часть земли под ямские дворы и пашню.

Крестьяне и посадские люди помогали ямщикам по расчистке дорог, давали проводников под ямские подводы и корм должностным лицам, когда те останавливались на яме. Ямщики освобождались от податей.

С 1500 года были введены «ямские деньги» – один из основных государственных налогов в России XVI века. А с 1613 года были введены «большие ямские деньги» – тяжелейший налог в XVII веке. В 1646 году вместо взимания стрелецких и ямских денег с населения был установлен налог на соль в размере двух гривен с пуда.

В 1679 году должность ямского приказчика была упразднена и организация выбора ямщиков была поручена воеводам. Иногда за этим следил таможенный голова.

Ямщики в своём хозяйстве обязаны были держать по три мерина. За работу свою они получали «прогоны». Ямской приказчик записывал в особые «загонные» книги имена путешественников, их число, проезжие грамоты, количество подвод и заплаченные прогоны. В свободное время ямщики нанимались для перевозки вещей.

В Московском уезде, где сходились все главные дороги Русского государства, было 2 849,5 десятин земли, находившейся во владении ямщиков. При строительстве Санкт-Петербурга с XVIII века вошло в практику также расселение ямщиков в специальных слободах, устраиваемых в городской черте.

Ямская повинность была отменена в начале XVIII века.

При Иване III (1462–1505) ямскую гоньбу контролировал Великий князь Московский лично. Он подписывал подорожные грамоты, в которых указывалось направление, количество подвод, лошадей и прокорм.

В XVI веке царские грамоты, приказы, а иногда и частные письма развозили из одного пункта в другой гонцы – нарочные. Обычно они везли только одну грамоту или письмо. Ямщики же развозили как грамоты, так и вещи, и людей. При этом для надзора над ямщиками и доставки государственных бумаг в 1516 году был учреждён Ямской приказ. Приказ заведовал ямщиками, наблюдал за их работой и за сбором ямских денег. Возглавлял приказ обычно боярин, при нём были думный дворянин и два дьяка.

В середине XVI века Ямской приказ выделился из Казны княжеской. Он ведал организацией и поддержанием ямов, управлял ямскими слободами, выдавал подорожные грамоты, с 1613 года собирал «большие ямские деньги», а с 1670-х годов и ряд других налогов.

Первое письменное упоминание о системе почтовой связи на Руси относится к середине XVI века. Сигизмунд Герберштейн в «Записках о Московии» 1549 года писал: «Государь имеет ездовых во всех частях своей державы, в разных местах и с надлежащим количеством лошадей, так, чтобы, когда куда-нибудь посылается царский гонец, у него без промедления наготове была лошадь. При этом гонцу предоставляется право выбрать лошадь, какую пожелает».

Другой путешественник Станислав Немоевский в «Записках» от 1606 года: «Гонцы обязаны, с часа на час, делать в день по 20 миль (около 100 км), и они столь невозможное дело выполняют в короткое время, хотя за это для них нет никакой признательности, но – кара: кнут и тюрьма». Далее он описывал, что ямы (почтовые станции) располагались друг от друга на расстоянии от 6 до 20 миль (30—100 км). При этом путешественники разных сословий, исполняющие волю Великого князя, могли менять на ямах разное количество лошадей: «простой человек мог взять лишь одного коня; сын боярского сына – три; а которому на подорожной от Великого князя напишут с «вич», например – Борис Васильевич, тому шесть. Сыну с отчеством, то есть какого-нибудь большого думного – 15, думному князю – 30».

В начале XVII века, при Борисе Годунове (1598–1605), в Ямском приказе были сосредоточены все дела по ямской гоньбе. В те времена почта при благоприятных условиях шла от Москвы до шведской границы три недели, но в распутицу на это уходило гораздо больше времени.

Царь Василий Шуйский (1605–1610) каждые восемь дней получал известия о том, что творится на границе и в других местах страны.

Шотландец Патрик Гордон, генерал русской армии, писал уже в конце того же века, что почта из Москвы, например, в Ригу отправлялась каждые две недели; генерал получил в Москве письмо, направленное из Смоленска, через 10 дней, а находясь в Лондоне – письмо от жены, которое дошло из России за 43 дня; письмо от отца из Шотландии шло до Лондона 33 дня.

В 1681 году дела Ямского приказа было велено отдать в Стрелецкий приказ. В 1711 году Ямской приказ был упразднён, а его функции передали Ямскому столу при Управлении Московской губернии. Однако дело не пошло, и в 1720 году приказ был восстановлен, а в 1722 году поставлен под начальство вновь учреждённого генерал-почт-директора. 8 июля 1723 года он был переименован в Ямскую канцелярию.

В середине XVIII века насчитывалось 45 тысяч ямщиков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джекки Вульшлегер - Марк Шагал [История странствующего художника]](/books/1071828/dzhekki-vulshleger-mark-shagal-istoriya-stranstvuyuche.webp)