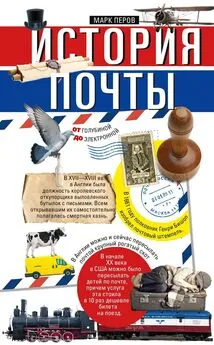

Марк Перов - История почты. От голубиной до электронной

- Название:История почты. От голубиной до электронной

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2022

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-09885-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Перов - История почты. От голубиной до электронной краткое содержание

История почты. От голубиной до электронной - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одновременно с марками в некоторых местах выпускали и штемпельные конверты и маркированные почтовые карточки. Бандероли для пересылки печатных произведений земства выпустили даже раньше, чем появились правительственные бандероли. Некоторые земства ввели долговые, или неоплаченные, марки и конверты.

Земские марки имели самую разнообразную форму – ромбов, квадратов, кругов, овалов. Печатались также разнообразными способами; среди них есть отпечатанные на гектографе и оттиснутые с медного штампа.

Сейчас известны до 3000 только основных разновидностей земских марок, что в 75 раз больше, чем государственных почтовых марок Российской империи.

Первые почтовые марки РСФСР, «Рука с мечом, разрубающим цепь», 1918 год

«Рука с мечом, разрубающим цепь» («Освобождённая Россия») – такое название имеют первые стандартные почтовые марки Советской России.

Причём в каталогах 1922–1928 годов говорилось, что эти марки изготовлены Временным правительством и выпущены в продажу Советской властью. И так считалось вплоть до 1958 года, во все каталоги эти марки включалась под названием «Выпуск Керенского». Однако после кропотливых исследований нескольких филателистов на основании архивов и штемпелей было доказано, что марки вышли в 1918 году, и этот выпуск был признан «Первым революционным выпуском РСФСР», приуроченным к первой годовщине Октябрьской революции. А в 2006 году были обнаружены архивные документы, которые пролили свет на издание этой серии.

Началось всё после Февральской революции, когда Временное правительство приняло решение о выпуске почтовой марки с новой символикой. Летом 1917 года Министерство почт и телеграфов объявило конкурс на лучший рисунок новой почтовой марки, в котором приняли участие многие известные художники.

Победил технический и художественный директор Экспедиции заготовления государственных бумаг Рихард Зариньш, который предоставил на конкурс три проекта. На первом было изображено рукопожатие двух рук, помещённое в овал в центре марки. Овал окаймлялся лентой с надписью «Въ единении сила». На втором был изображён витязь в шлеме и с мечом, попирающий побеждённого дракона, на третьем – рука, сжимающая меч и оливковую ветвь, окаймлённая лентой с надписью «Да здравствует свобода».

Сюжет «рука с мечом на фоне солнца» был одобрен жюри конкурса, но рисунок и его окаймление переработали. В частности, рука с мечом в новом варианте была изображена разрубающей цепь.

Заказ на изготовление двух марок номиналами 35 и 70 копеек «по новым образцам» отправили в типографию. Часть тиража отпечатали ещё до октября 1917 года. Для выпуска марок в почтовое обращение нужна была только подпись министра, но случилась Октябрьская революция, и всё встало. Распоряжение пришедшего на смену бывшему министру А.М. Никитину Народного комиссара почт и телеграфов Н.П. Авилова-Глебова об утверждении марок служащие министерства бойкотировали.

В самом начале 1918 года отпечатанные марки малыми партиями начали поступать в обращение. Вторично марки были утверждены 22 мая 1918 года новым наркомом почт и телеграфов В.Н. Подбельским. Однако марки вышли в обращение только 25 октября (7 ноября) 1918 года, как раз к первой годовщине Октябрьской революции.

Почтовое обращение этих марок не было широким, поскольку началась Гражданская война, но всё же они использовались. А изъяты из обращения были в конце 1922 года.

Выпуск советских марок начался уже в 1923 году.

Первая Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка проходила в Москве с 17 августа по 2 ноября 1923 года. Наркомат почт и телеграфа СССР от непосредственного участия в выставке сначала отказался, но как раз в это время появилась идея выпустить советские марки.

В начале 1923 года харьковские филателисты Пётр Котов и Сергей Илларионов разработали проект выпуска «почтовых марок Всероссийской с. х. и к. п. выставки» и представили его главному директору выставки. Причём они разработали проект в деталях, оговорив все характеристики предполагаемых марок, способ печати и рисунки на них. Предполагалось, что марок в серии должно быть не менее восьми, причём печататься они должны были в Германии или в США.

В июне проект был рассмотрен и решено было марки выпускать, хотя решили, что к выставке уже не успеют. Однако почтовое ведомство согласилось срочно издать такую серию к 1 августа. И даже вышло Постановление Совнаркома СССР, в котором говорилось: «Совет народных комиссаров СССР постановил: выпустить в обращение, в ознаменование открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, особые почтовые марки, достоинством в 1 руб. – с рисунком сеятеля, 2 руб. – с рисунком жнеца, в 5 руб. – с рисунком эмблем земледелия и в 7 руб. – с рисунком, изображающим общий вид выставки. Зам. председателя СНК СССР Л. Каменев».

13 августа марки были получены от Гознака и приняты марочной экспедицией Наркомата почт и телеграфа. 16 августа марки поступили в обращение. Они были выпущены тиражом 500 тысяч экземпляров каждая и находились в обращении до 15 сентября 1923 года.

14 января 1992 года в почтовое обращение поступили первые марки Российской Федерации. Они были посвящены XVI зимним Олимпийским играм в Альбервиле.

Сургуч

Во многих европейских языках слово, обозначающее сургуч, дословно переводится как «воск для запечатывания». Это явно говорит, для чего он применялся. В русском же языке слово «сургуч» имеет иноязычное происхождение и, возможно, восходит к какому-то тюркскому слову.

При комнатной температуре сургуч представляет собой твёрдую различного цвета массу, плавящуюся при сравнительно небольшом нагревании; в жидком или полужидком состоянии приобретает способность склеивать.

Существуют две версии, как сургуч появился в Европе. По одной он из Индии как-то в Средние века попал в Испанию, а оттуда уже распространился по европейским странам. По крайней мере, его название по-французски звучало как cire d'Espagne (испанский воск). По другой версии его привёз из Китая Марко Поло.

Сургуч применяли для запечатывания так называемых «закрытых писем», а позднее и конвертов. В России сургучные печати стали употребляться с конца XVII века для скрепления печатью важных документов.

В Средние века сургуч обычно делали из пчелиного воска, который расплавляли, смешивая с «венецианским терпентином», зеленовато-жёлтым смолистым экстрактом европейской лиственницы. Поначалу эта смесь была бесцветной, позже стали добавлять киноварь, и сургуч стал красным. Потом начали прибавлять и другие вещества, так что появился разноцветный сургуч.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джекки Вульшлегер - Марк Шагал [История странствующего художника]](/books/1071828/dzhekki-vulshleger-mark-shagal-istoriya-stranstvuyuche.webp)