Александр Шепс - Играющее Средневековье

- Название:Играющее Средневековье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-126962-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Шепс - Играющее Средневековье краткое содержание

Игральным картам уделено особое внимание, так как до наших дней о них сохранилось не так много сведений. Автор разбирается, кто и когда их придумал, почему их называют «дьявольскими картинками», о чем говорит карточная символика.

Из книги вы узнаете:

почему в раннехристианских храмах в сюжетах росписей присутствуют карточные масти;

как картинки с игральных карт попадали в священные книги и обратно;

как в Средневековье проводили свой досуг дети;

что больше всего забавляло в Средневековье взрослых;

в какие игры Средневековья можно и сыграть и сегодня;

а также: приметы, гадания, суеверия – от лучших экстрасенсов страны.

Интервью с медиумом Александром Шепсом, ясновидящей Николь Кузнецовой, тарологом Антоном Мамоном, ясновидящей Фатимой Хадуевой; гранд-мастером Таро Эльзой Хапатнюковской, художником Алексеем Орлеанским, цыганкой Азой Петренко, коллекционером Эдуардом Швейгертом и другими.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Играющее Средневековье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Примечательно, что и история российского картопечатания тесно связана с благотворительностью.

Считается, что игральные карты попали в нашу страну при Иване Грозном, предположительно из Польши. Однако в письменных свидетельствах о картах впервые упоминается в Уложении 1649 года, которое предписывает с игроками в карты поступать «как писано о татях» (ворах), т. е. бить немилосердно, отсекать пальцы и руки. Указом 1696 года введено было обыскивать всех заподозренных в желании играть в карты, «и у кого карты вынут, бить кнутом». В 1717 году воспрещается игра в карты под угрозой денежного штрафа. В 1733 году для рецидивистов определены тюрьма или батоги.

Но несмотря на все строгие указания и наказания, при дворе, видимо, в карты поигрывали – сохранилась опись имущества времен смерти царя Алексея Михайловича, и в ней среди прочих вещей упоминается и нескольких десятков карточных колод.

Законным способом проведения досуга игральные карты были признаны только при Петре I. Тогда же их начали печатать в России, а не только привозить из-за рубежа.

Царь пожелал открыть две небольшие мануфактуры в Москве, которые печатали карты. Но окончательно государственная монополия на производство игральных карт была введена при Александре I.

И вот тут хочу вам рассказать о Московском императорском воспитательном доме. Его здание, выходящее фасадом на Москворецкую набережную [21], хорошо знакомо москвичам. До 2013 года в зданиях Воспитательного дома базировались Военная академия РВСН и Российская академия медицинских наук.

Но речь сейчас о времени правления императора Александра I. Тогда Воспитательный дом управлялся Опекунским советом и финансировался частными пожертвованиями (в том числе от имени монархов и великих князей) и налогами – четвертью сбора с публичных зрелищ и особым налогом на клеймение карт.

Хочу обратить ваше внимание, что все игральные карты, которые продавались в XVIII веке в России, облагались налогом. Его сумма составляла пять копеек с колоды российского производства и десять, если карты были привозные, заграничные.

С 1819 до 1917 года Воспитательный дом обладал монополией на производство игральных карт. Их выпускала одна-единственная мануфактура в стране – Александровская, в Петербурге (позже Комбинат цветной печати).

До 1820 года решением Опекунского совета Воспитательного дома право клеймения карт также могло отдаваться на откуп. В свое время такая система вызвала бурный рост количества производившихся игральных карт.

К середине XIX века сложилась традиция – на бубновом тузе рядом со значком масти располагать надпись: «В пользу Императорского воспитательного дома» с таким же изображением, как на налоговом штампе, употреблявшемся многие десятилетия. Также на этой карте помещалась имперская символика в виде двуглавого орла. В центре «штампа» изображалось гнездо пеликана с птенцами – давний символ Воспитательного дома.

Как ни странно, такой рисунок на бубновом тузе встречался и на советских колодах – но уже как дань памяти.

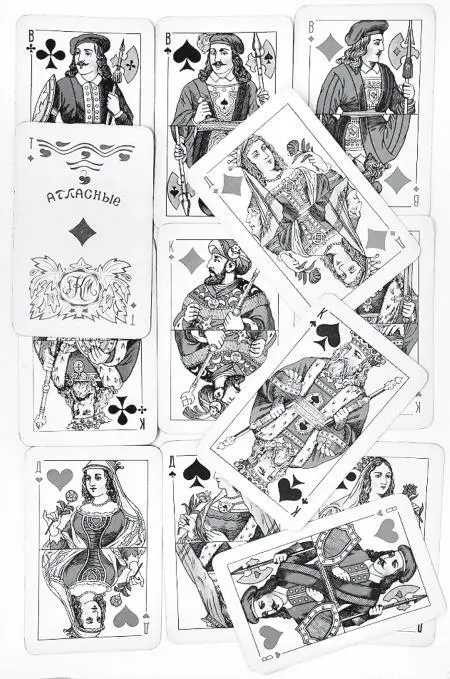

Расскажу вам и еще пару историй о наших картах. Ведь вряд ли среди читателей найдется человек, который никогда не держал в руке нашу «Атласную» колоду. Но вот почему она так называется и кто ее «придумал», знают немногие.

Сегодня «Атласные» карты и их изображения считаются во всем мире «русским шаблоном» – то есть типичным изображением для русских карт. А появились эти рисунки вот как.

В середине XIX века Александровскую мануфактуру пытались продать в частные руки, но предприятие было убыточным, и никто не хотел ее покупать. К 1860 году единственной действующей частью ее осталась карточная фабрика.

Но ее пришла пора модернизировать. Для этого построили новое помещение, закупили новые печатные машины, наняли новых вольнорабочих. А затем решили обновить и сами «карточные лики».

Сперва обратились к известным художникам того времени – Михаилу Микешину, Ивану Горностаеву и Александру Бейдеману. Но эскизы, которые они предложили, оказались слишком сложными и дорогими для печати. Тогда попросили предложить свой вариант академика живописи Адольфа Иосифовича Шарлеманя.

Именно Адольф Шарлемань и придумал в итоге, как должны выглядеть короли, королевы и валеты в новой русской колоде карт. Однако нельзя сказать, что он стал изобретателем принципиально нового карточного стиля. Он просто мастерски переработал рисунки, которые использовались еще в XVIII и начале XIX века на русских карточных фабриках.

Почему же эта колода получила название «Атласные»? Оказывается, название стало следствием технологии печати карт. Карты печатали из бумаги особого сорта – атласной. Одна сторона такой бумаги натиралась порошком талька на специальных талечных машинах, что придавало ей яркий цвет и блеск.

Изготовленные таким образом карты не боялись влажных пальцев, хорошо скользили и продавались дороже. Дюжина колод атласных карт в 1855 году стоила 5 рублей 40 копеек.

А доходы все также шли на содержание Воспитательного дома.

Колода карт «Атласные»

Фото А. Прониной

И конечно, нельзя не упомянуть о жемчужине в коллекции российских карт – в 1937 году появилась колода «Палех» работы Павла Баженова. Невероятно красивая, созданная специально для Всемирной выставки искусств и техники, которая проходила в 1937 году в Париже.

Но уникальность этой колоды не только в ее неповторимой эстетике. Дело в том, что многокрасочное изображение было выполнено методом литографской печати, причем с полным отсутствием наложения разных красок друг на друга. Нам, обычным людям, это, возможно, ни о чем не скажет, но поверьте, это весьма сложная технология, соблюсти которую можно было только на одном предприятии Союза – на Московской печатной фабрике, известной как «Гознак».

Колода «Палех» получила тогда приз Всемирной парижской выставки. Ее создатель, Павел Баженов, погиб в 1941 году на фронте. Позже его колода была выпущена уже на Комбинате цветной печати в 1967 году – к 150-летию главной карточной фабрики России – под названием «Юбилейные».

О том, как сегодня создаются интересные русские колоды, мне рассказал Алексей Орлеанский – художник, чьи работы очень любят коллекционеры игральных карт.

Его авторские работы находятся в музеях России (Ярославль, Рыбинск, Иваново, Петергоф, Москва), Германии, в частных коллекциях всего мира. Издатель серии колод игральных карт. Его увлечение картами начиналось с их коллекционирования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: