Кеннет Кларк - Цивилизация

- Название:Цивилизация

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Колибри, Азбука-Аттикус

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-20358-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кеннет Кларк - Цивилизация краткое содержание

В том же 1969 г. сборник сценариев сериала был опубликован в виде книги, немедленно ставшей бестселлером, переведенной на многие языки и по сей день регулярно переиздаваемой как в Англии, так и в других странах. Сейчас, по прошествии лет, еще более очевидно, что благодаря своей поистине феноменальной эрудиции Кеннет Кларк справился с невероятной сложности задачей. Мастерски легко он переносит своих зрителей – и читателей – из страны в страну, из эпохи в эпоху, словно кусочки мозаики, вдохновенно расставляет по местам идеи, книги, здания, произведения искусства и великих людей, создавая замысловатую и увлекательную картину «цивилизации по Кларку».

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Цивилизация - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

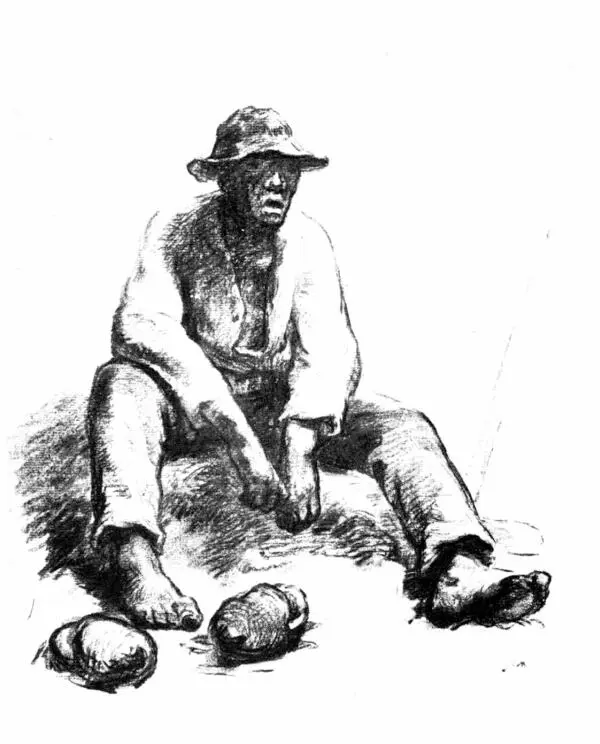

Поль Казо по мотивам Жана-Франсуа Милле. Крестьянин. Рисунок

Творчество Милле нынче не столь почитаемо, так как под конец жизни художник сделал несколько откровенно сентиментальных картин, и они настолько популярны, что прочно срослись с его именем. Однако его рисунки работающих в поле крестьян, мужчин и женщин, превосходят рисунки Курбе и по мастерству, и по знанию жизни. Ничего удивительного, что они оказали решающее влияние на Ван Гога. Глядя на рисунки Милле, вспоминаешь один пассаж эссеиста XVII века Лабрюйера, благодаря которому крестьянин, как живой человек, впервые был доведен до сознания привилегированного общества (вернее сказать, был навязан ему автором): «Порою на полях мы видим каких-то диких животных мужского и женского пола: грязные, землисто-бледные, иссушенные солнцем, они склоняются над землей, копая и перекапывая ее с несокрушимым упорством; они наделены, однако, членораздельной речью и, выпрямляясь, являют нашим глазам человеческий облик; это и в самом деле люди» [222] Жан де Лабрюйер. Характеры, или Нравы нынешнего века (глава XI: О человеке, § 128). Перевод Э. Линецкой, Ю. Корнеева.

.

Свой рассказ о разных этапах европейской цивилизации я постоянно иллюстрирую с помощью произведений искусства. Однако отношения между искусством и обществом далеко не так просты и предсказуемы, как может показаться. Псевдомарксистский подход в общем и целом срабатывает при анализе декоративно-прикладного искусства или художников средней руки, вроде Райта из Дерби, но большие таланты всегда норовят выскользнуть из сети и уплыть в противоположном направлении. Возьмем, к примеру, работу Сёра «Купальщики в Аньере» – одну из ключевых в XIX веке. На заднем плане виднеются фабричные трубы, на переднем – котелок, башмаки с «ушками» на задниках и другие пролетарские эмблемы, но причислять «Купальщиков» к произведениям социального реализма было бы верхом абсурда. Соль картины не в предмете изображения, а в том, что автор неожиданно совмещает монументальную статичность ренессансной фрески с вибрирующим светом импрессионизма. Создать нечто подобное способен только тот, кто внутренне свободен от любого социального давления.

Никогда еще художники не были так обособлены от общества и от официальных источников поддержки, как импрессионисты. Практикуемый ими новый, эмоционально-чувственный взгляд на пейзаж и, соответственно, особая роль цвета в их живописи, казалось бы, никак не связаны с интеллектуальными течениями эпохи. В пору расцвета – с 1865 по 1885 год – их либо принимали за безумцев, либо попросту игнорировали. Но вряд ли можно сомневаться, что благодаря им эти два десятилетия останутся заметной вехой в истории искусства. Самый значительный среди них, Сезанн, удалился в Экс-ан-Прованс, где полное непонимание окружающих позволяло ему свободно, ни с кем не считаясь, прокладывать пути к самим собой намеченным и труднодостижимым целям. Другие культивировали свои ощущения в парижских пригородах. А один, Ренуар, застрял в Париже и стал отображать на холсте городскую жизнь. Он был беден, и люди на его картинах тоже не знатны и не богаты – что не мешает им радоваться жизни. И прежде чем делать мрачные обобщения относительно XIX века, припоминая ему страшную обездоленность неимущих и возмутительную роскошь имущих, неплохо бы заодно вспомнить про две работы Ренуара, которые входят в число лучших картин той поры, – «Завтрак гребцов» и «Мулен-де-ла-Галетт». Никаких угрызений совести, никакой классовой сознательности, никакого героического материализма. Никакого Ницше, Маркса, Фрейда. Обычные люди собрались вместе и хорошо проводят время.

Импрессионисты не гнались за популярностью. Более того, они довольно быстро свыклись с пренебрежением и насмешками; но в конце концов успех пришел к ним, пусть и скромный. Единственный большой художник XIX века, который страстно жаждал признания, славы, популярности – всего сразу, и единственный, кто по иронии судьбы не имел ровным счетом никакого успеха при жизни, – это Винсент Ван Гон. Возвращаясь к теме коллективной совести, заметим, что ее пробуждение на первых порах облачалось в практическую, материальную форму. Вышеупомянутая Элизабет Фрай, несомненно обладавшая задатками религиозного подвижника, руководствовалась прежде всего здравым смыслом. Но во второй половине века в сознание многих людей проникло чувство стыда за современное состояние общества. Неспокойная совесть подсказывала им, что благотворительность – слишком ничтожная плата: назрела потребность в покаянии. Никто не выразил это полнее, чем Ван Гог в своих картинах, рисунках, письмах и судьбе. В письмах (которые представляют собой одну из самых трогательных за всю историю летописей человеческой души) он предстает глубоко верующим христианином. На первом этапе своей самостоятельной жизни он разрывался между двумя призваниями – художника и проповедника, и в течение нескольких лет проповедник явно брал верх. Но проповедовать ему было мало. Подобно святому Франциску, он хотел делить бедность с беднейшими и страдать с отверженными, а условия существования людей труда в промышленных районах тогдашней Бельгии были не лучше, а то и хуже, чем в Умбрии XIII века. И если он все-таки оставил миссионерское поприще, то не из-за тягот жизни, а из-за неодолимой тяги к живописи. Он надеялся, что ему удастся примирить свои противоречивые порывы с помощью рисунков и картин, рассказывающих, с каким мужеством и достоинством бедняки переносят свою участь, каким пóтом достается им кусок хлеба: в сущности, он хотел продолжить дело Милле. Винсент боготворил Милле, по собственному признанию художника, однажды он за неделю сделал подряд семь копий «Сеятеля». До последних дней он снова и снова возвращался к образам Милле, даже когда яркое южное солнце изменило его палитру и вместо темно-зеленых и коричневых тонов в ней стали преобладать желто-оранжевые; даже когда нестерпимый накал всех чувств довел его до безумия.

Героем Ван Гога – героем едва ли не всех думающих и совестливых людей в конце XIX столетия – был Лев Толстой. Дорожа любой возможностью донести свое слово до народа, Толстой приветствовал появление кинематографа и задумывался над «пьесой для экрана». Не успел. Но самого Толстого успели заснять на кинопленку, так что его, последнего из перечня великих людей, о которых рассказывает наш телесериал, можно увидеть живым, в движении. Вот он пилит бревно, демонстрируя верность принципу, что человек должен жить своим трудом, как живет простой народ, – в этом ему виделось, с одной стороны, искупление за годы неправедного господства, а с другой – спасение, ибо такая жизнь возвращает человеческому существованию подлинную ценность. Вот он говорит с мужиками, вот садится в седло, вот с недовольным видом прогуливается с графиней… Толстой возвышался над веком, как возвышались когда-то Данте, Микеланджело, Бетховен. Его романы – это чудесные плоды могучего, хотя и послушного воле творца воображения. Однако его собственная жизнь полна противоречий. Желая опроститься до мужика, он все-таки жил как барин. Проповедуя всеобщую любовь, бесконечно скандалил с несчастной, обезумевшей женой и однажды, в свои восемьдесят два года, посреди ночи ушел от нее, уехал из дому неведомо куда. В пути он занемог (и было отчего), поездку пришлось прервать на какой-то безвестной станции. Ему помогли сойти с поезда и устроили в доме начальника станции, которую мгновенно осадили полчища вездесущих журналистов. Там он и умер. Перед смертью он произнес среди прочего: «А мужики-то, мужики как умирают!» На похоронах крестьяне пели «Вечную память» под неусыпным наблюдением жандармов – власти опасались беспорядков. Но никакие власти не могли остановить толпы желающих проводить в последний путь своего кумира, и это также запечатлено на кадрах старой кинохроники: живая лента траурной процессии вьется по приусадебным полям, крестьяне утирают слезы, деловито снуют организаторы, понуро бредут ученики и последователи. Перед нами документ нового типа, на редкость трогательный.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: