Екатерина Мишаненкова - Средневековье в юбке

- Название:Средневековье в юбке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2021

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-136506-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Мишаненкова - Средневековье в юбке краткое содержание

Какая она — «правильная» средневековая женщина? «Сосуд греха» или Прекрасная Дама? Ценный товар на брачном рынке или бесправная рабыня мужа? Дерзкая блудница или экзальтированная монахиня? А может все это вместе взятое? Или ничего из этого, так что лучше забыть все, что мы знали или думали, что знаем на эту тему, начать изучать все сначала и искать истину где-то в другом месте, где пока никто не искал.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Средневековье в юбке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Преимущества безбрачия

Расцвет культа девственности пришелся на Позднюю Античность и Раннее Средневековье — именно в этот период теория и практика целомудрия развивались наиболее синхронно. В трудах богословов немало страниц посвящено такой любопытной теме, как доказательство преимуществ целомудрия перед браком. Речь о добрых христианах, поэтому, разумеется, как альтернатива вечной девственности рассматривался только брак — пусть теологи его и не любили, но отрицать его существование и то, что многие люди к нему стремятся, было бессмысленно.

Мученичество Святой Аполлонии, «Часослов Дюнуа», французский манускрипт 1440-1450-х годов.

Разумеется, главным козырем было то, что людям целомудренным гораздо легче попасть в Царствие небесное. Но отцы церкви были достаточно умны и практичны, чтобы понимать — только духовных преимуществ для большинства людей недостаточно. Поэтому для создания позитивного образа девственной жизни в первую очередь в ход шло описание негативных сторон брака. Благо для этого было достаточно материала даже у целомудренных монахов-богословов — тема страданий в неудачном браке была очень распространена в эллинистической риторической традиции.

Иоанн Златоуст, несмотря на свое лояльное отношение к браку, все-таки тоже ценил девственность гораздо выше, поэтому в его трудах красочно описываются страдания супружества. Ревность — как неизбежный побочный эффект любых отношений мужчины и женщины. Денежные вопросы — если женщина приносит в союз больше собственности, муж должен подчиниться власти жены, а если мужчина богаче, он становится господином жены, и она должна терпеть все, как если бы она была его рабыней. Жизнь замужней женщины полна огорчений и тревог:

Жена боится не одной только своей смерти, хотя она должна однажды умереть, и заботится не об одной душе, хотя имеет одну душу, но боится за мужа, боится за детей, боится за их жен и опять за детей, и чем больше корень пускает ветвей, тем больше умножаются ее заботы; если у каждого из них случится или недостаток в деньгах, или телесная болезнь, или что-нибудь другое нежелательное, то ей нужно мучиться и печалиться не меньше самих страждущих… Когда окончилась и эта забота, тотчас является опасение бесчадия, и напротив того — забота о многочадии; но так как ничего такого еще не видно, то с самого начала они тревожатся заботами о том и другом. Если она тотчас сделается беременною, то опять — радость со страхом (ибо ни одно из удовольствий брака не бывает без страха), со страхом того, чтобы от преждевременных родов зачатое не потерпело вреда, а зачавшая не подверглась крайней опасности… Когда же наступит время родов, тогда чрево, столько времени обремененное, разверзают и как бы расторгают муки рождения, которые одни могут достаточно затмить все удовольствия брака. Вместе с тем ее беспокоят и другие заботы. Жалкая и скорбная женщина, хотя уже сильно измученная прежними страданиями, не менее того боится, чтобы ребенок не вышел поврежденным и уродливым вместо правильного и здорового, и чтобы не был женского пола вместо мужеского… Когда дитя явилось на землю и произнесло первый крик, то следуют новые заботы, о сохранении и воспитании его. Если оно будет с хорошими природными качествами и склонно к добродетели, то родителям опять беспокойство, чтобы дитя не потерпело какого-нибудь зла, чтобы не умерло преждевременною смертью, чтобы не впало в какой-нибудь порок… Но, (скажешь), не у всех брачных бывают дети. Этим ты указываешь еще и на другую причину уныния. Итак, если (брачные) всегда, — есть ли у них дети, или нет, хороши ли они, или дурны, — бывают удручены разными печалями и заботами, то можно ли назвать брачную жизнь наиболее приятною? Далее: если супруги живут во взаимном согласии, (является) опасение, чтобы наступившая смерть не разрушила их удовольствия; а лучше сказать, это уже не только страх и ожидаемое бедствие, но неизбежная необходимость. Никто не может указать, чтобы оба (супруги) умирали когда-либо в один день…

Святитель Иоанн Златоуст, «Беседы о браке»Сказать по правде, я читала Иоанна Златоуста с восхищением — еще в IV веке он сформулировал большую часть сложностей и неприятностей, ожидающих женщин в браке; и в то же время с ужасом — больше чем за полтора тысячелетия почти ничего не изменилось. Тем, кому кажется, что средневековые люди сильно отличались от современных, я посоветую тоже почитать Иоанна Златоуста, у него много и других ценных наблюдений, написанных словно в наше время.

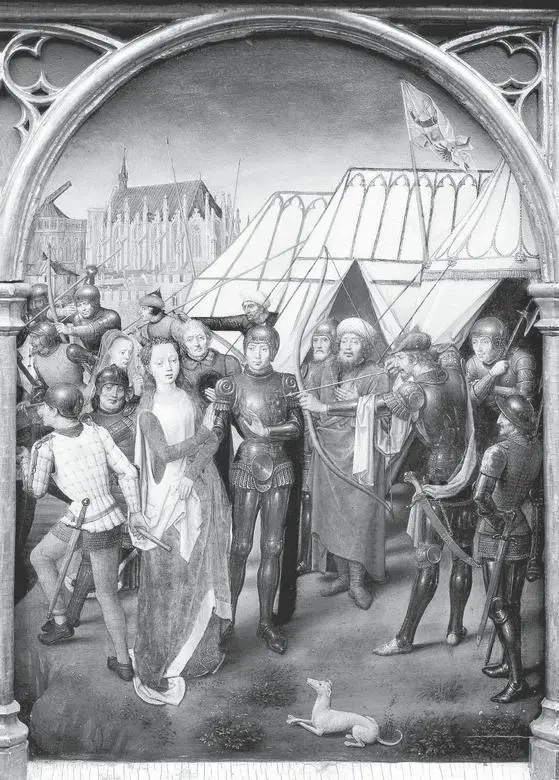

Мученическая гибель святой Урсулы и тысячи девственниц, Ханс Мемлинг, до 1489 г

Греческий теолог IV века Евсевий Эмесский, живший еще даже раньше Иоанна Златоуста, описывал муки брака примерно так же, хоть и не настолько красочно и убедительно, но зато он в своих трудах обращается к девственницам с очень яркой речью: «Таковы так называемые преимущества, которые соблазняют так много молодых девушек [замуж]. Это предупреждение для мудрых и разумных девушек. Взгляните на этих скромных и благоразумных невест: одна хоронит мужа, другая предается погребальным стенаниям, а третья убита горем. Эта поддалась несправедливости, одна умерла до свадьбы, другая погибла прямо посреди самой свадьбы. Иная плачет о своем женихе, вторая — о своих детях, а третья опечалена жестокостью своего мужа. Вот та, кто плачет о себе, обезумев от ревности, кто пытается обнаружить причину порабощения своего мужа [другой женщиной (?)]. Наконец, вот мать, обремененная детьми: чтобы избавить их от болезней, она проводит ночи без сна; она страдает, она боится, она мучает себя. Она ждет смерти, словно та принесет ей больше добра, чем жизнь. Дева же, напротив, с радостью страдает за Христа и избегает многих трудностей супружеской жизни… Даже самые жестокие страдания девственницы не могут сравниться со страданиями замужней женщины…»

Небесный жених

И вот здесь мы подходим к любопытному моменту. Даже призывая женщин отказаться от брака и приводя в качестве основного аргумента свободу от подчинения мужу, теологи то ли считали, что их целевая аудитория не готова даже к иллюзорной независимости от мужчины, то ли сами не могли себе представить, как это женщина и вдруг будет без мужа. Во всяком случае они очень быстро пришли к идее, что осознанно выбранная девственность освобождает от земного брака и приводит к небесному браку с Христом.

На этом в общем-то разговоры о свободе девственниц и закончились — вариант с «небесным браком» гораздо лучше вписался в позднеантичное и средневековое мировоззрение. Призывая девушек не выходить замуж, богословы разрушали традиции, а «выдавая их замуж» за Христа, они возвращались к привычной и понятной всем системе отношений, пусть и в новой форме.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: