Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди

- Название:История петербургских особняков. Дома и люди

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2018

- ISBN:978-5-227-08282-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди краткое содержание

История петербургских особняков. Дома и люди - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На плане 1738 года левее дворов обозначено обширное «погорелое место», протянувшееся до самого Литейного двора. Естественным образом здесь возник рынок, который со временем получил прозвище Пустой, потому что, как поясняет Богданов, «литейной двор стал строением более распространяться, а жилья обывательского стало умаляться, то и тех торговых лавочек много умалилося и начал пустой зватися». Название оказалось устойчивым и перешло на каменный рынок, сооруженный в 1790-х между Гагаринской улицей и Соляным переулком.

В 1764 году начали забивать сваи под гранитную набережную, являвшуюся продолжением Дворцовой, а всего четырьмя годами позже основные строительные работы завершились. Автором инженерного проекта считается И. Л. Росси, однако в первоначальный вариант были внесены существенные изменения; кто именно их внес – до сих пор остается неизвестным. После появления новой набережной русло Невы у Летнего сада сузилось на несколько десятков метров, и сейчас даже трудно себе представить, какой видели ее прежние петербуржцы. Первые сто лет набережная именовалась Дворцовой, позднее – Гагаринской или Воскресенской, с 1902 по 1923 год – Французской, затем до 1945 года – Жореса и в том же году получила свое теперешнее название.

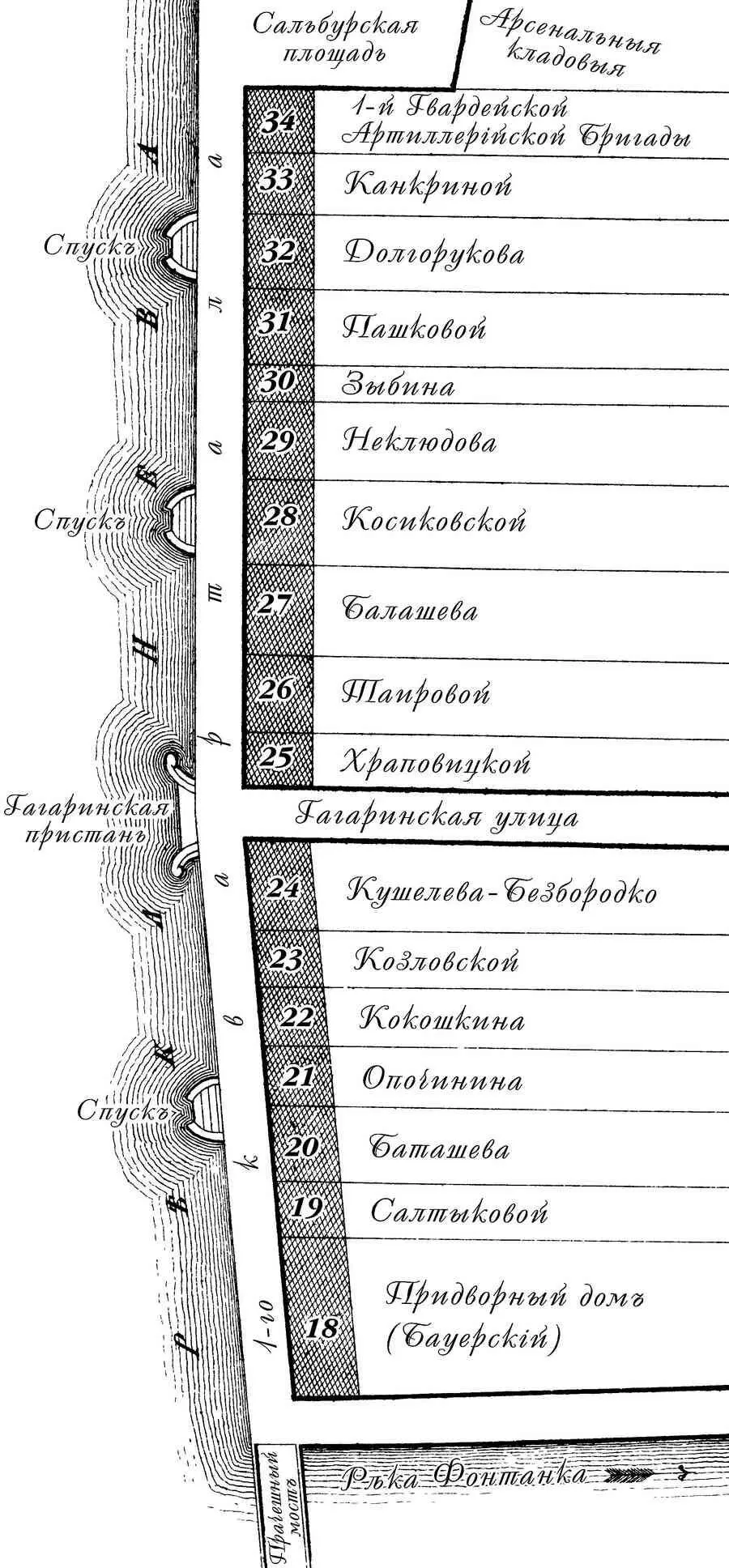

Наш путь мы начнем от дома 1-й лейб-гвардии артиллерийской бригады и закончим у здания Главного Дворцового управления, что, на мой взгляд, весьма символично: армия и двор во многом определяли судьбу Российской империи и тех, кто в ней жил. В стране, где народ безмолвствовал, роль глашатаев общественного мнения долгое время принадлежала почти исключительно дворянству. Немало представителей этого сословия встречается на страницах книги. Всегда ли они находились на высоте своего призвания, – судить читателям, я же старался представить их по возможности объективно, какими они виделись современникам. Но окончательное слово за потомками.

План набережной. Из «Атласа тринадцати частей С.-Петербурга», составленного Н. Цыловым в 1849 г.

Дом для артиллерийской бригады

(Дом № 2 по набережной Кутузова)

Начиная с 1740 годов жизнь Литейной части оказалась тесно связанной с Преображенским полком. В ноябре 1796-го император Павел сформировал из бомбардирской роты этого полка и пушкарских команд Семеновского и Измайловского полков лейб-гвардии артиллерийский батальон. При Александре I он был преобразован в бригаду, которая прочно и надолго обосновалась в той же Литейной части. Артиллеристы заняли бывший полковой двор преображенцев (Литейный, 26), где разместились солдатские казармы и штаб, а под офицерские квартиры им отвели бывший дом протоиерея А. А. Самборского, о котором пойдет речь в следующей главе.

Со временем он сделался тесноват, и в 1851 году внимательное к нуждам гвардии начальство решило построить два особых здания в самом начале Литейного проспекта, по обеим его сторонам. Одно предназначалось для пешей артиллерии (о нем-то мы и будем говорить), а другое – для конной. Одновременно Воскресенский наплавной мост через Неву, называвшийся так потому, что находился напротив одноименного проспекта (ныне проспект Чернышевского), перенесли ниже по течению, к Литейному, а чтобы сделать его сквозным, понадобилось разобрать старинный Литейный двор, загораживавший въезд на мост.

Автором проектов обоих домов был архитектор А. П. Гемилиан (1811–1881), построивший немало зданий в столице, человек трагической судьбы. Семейная легенда гласит, что его отца, графа де Трессана, во времена французской революции преданная кормилица тайком вывезла в Англию под вымышленной фамилией Гемилиан. Позднее неведомыми путями он очутился в России, женился на остзейской немке и в 1810 году принял русское подданство.

Дом № 2 по набережной Кутузова. Современное фото

Через год у них родился сын Александр. Получив домашнее образование, мальчик собирался поступить в специальный класс Института инженеров путей сообщения, но не был принят по причине слабого здоровья. Тогда он определился учеником к одному малоизвестному зодчему и начал посещать архитектурные классы Академии художеств. Настоящим же своим учителем Гемилиан считал В. П. Стасова.

В 1834 году Александр Петрович получил малую серебряную медаль и звание вольного художника, после чего началась его практическая деятельность. Он строит множество частных домов, большинство из которых впоследствии изменят свой облик. 13 марта 1837 года А. П. Гемилиана принимают на казенную службу: он становится архитектором арсенала. До сих пор в начале улицы Комсомола можно видеть спроектированные им здания, которым присвоен статус памятников архитектуры.

В 1845 году Гемилиан удостаивается звания академика архитектуры. Среди наиболее известных его построек того времени, помимо арсенала, – казачьи казармы на Обводном канале и бывшая Знаменская гостиница графа Я. И. Эссен-Стенбок-Фермора на площади перед Московским вокзалом. Она-то и сыграла в жизни зодчего роковую роль…

На свою беду, Александр Петрович, поставивший подпись на проектном чертеже и поглощенный другими обязанностями, не наблюдал за тем, как велось строительство, за что и поплатился. Граф, человек откровенно авантюристической складки, пустился в рискованное предприятие, не имея достаточных средств, в надежде на банковскую ссуду под незаконченное здание.

По каким-то причинам получить ее не удалось, и тогда он, в отсутствие архитектора, велел строить третий этаж из дешевых, недоброкачественных материалов. В апреле 1853 года произошел обвал; ни в чем не повинный Гемилиан был на два месяца посажен на гауптвахту, а затем уволен со службы с запрещением в течение нескольких лет заниматься частными постройками. Этот случай стал для него страшным ударом, от которого он так и не смог оправиться.

О том, как сложилась дальнейшая судьба А. П. Гемилиана, мы узнаём из опубликованного в «Неделе строителя» некролога: «Влача с тех пор жизнь под влиянием постигшего его горя, покойный постепенно подвергался психическому расстройству, приведшему его в состояние полнейшей апатии. Между тем средства к жизни, и без того ограниченные, постепенно сокращались при многочисленном семействе, и он скончался в более чем скромной обстановке».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: