Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди

- Название:История петербургских особняков. Дома и люди

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2018

- ISBN:978-5-227-08282-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди краткое содержание

История петербургских особняков. Дома и люди - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1880-х годах участок обрел своего последнего хозяина, отставного генерал-лейтенанта С. Н. Плаутина, и оставался в его владении до 1918 года. Надстройка в 1901 году еще одного этажа ухудшила пропорции здания, ставшего несоразмерно высоким, зато благоприятно сказалась на основной его функции – служить источником доходов. Пародийность бывшего «дворца наживы» еще сильнее проступает при сравнении его с торжественно-величественным Зимним дворцом, чей стиль он так забавно передразнивает. Вдобавок за пышным фасадом не уцелела даже псевдороскошная отделка начала XX века, и дом теперь напоминает разорившегося богача во фраке, надетом на голое тело.

С фасадом «во вкусе Растрелли»

(Дом № 6 по Миллионной улице)

Каждый дом на Миллионной чем-нибудь примечателен, у всякого своя, отличная от других история, и во внешнем облике домов заметно такое же разнообразие – от строгого классицизма (№ 13 и 15) и примитивного конструктивизма (№ 20) до витиеватых изысков эклектики и необарокко. Некоторые напоминают обедневших аристократов, одетых во что попало и не по росту. Именно такое впечатление производит дом № 6 – с нелепо нахлобученными двумя верхними этажами, надстроенными сравнительно недавно и никак не вяжущимися с изукрашенным фасадом «во вкусе Растрелли».

Дом № 6 по Миллионной улице. Современное фото

Когда исторические здания надстраивают с забвением того, что имеют дело не с игрушечными сооружениями из кубиков, высоту которых можно менять произвольно, не сообразуясь ни с архитектурным обликом, ни с местоположением, – это ведет не только к искажению наружного вида отдельных домов, но к потере лица всей улицы в целом.

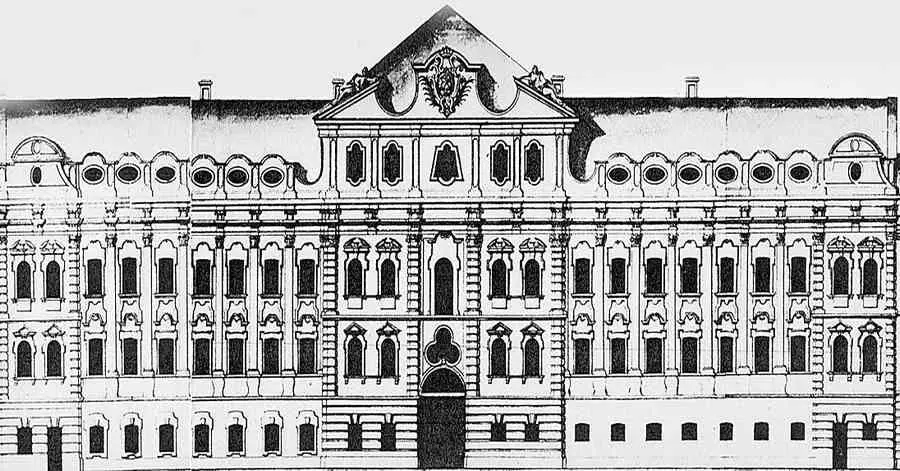

А дом № 6, один из самых богатых и заметных, всегда занимал важное место среди построек на Миллионной и в немалой степени способствовал закреплению за ней этого названия. Еще в 1733 году камергеру Павлу Федоровичу Балку, пользовавшемуся благосклонностью императрицы Анны Иоанновны, пожалован дом на Немецкой улице, как называлась в ту пору будущая Миллионная. К пожалованному Балк прикупил еще три смежных участка, и в 1741 году по проекту И. К. Коробова приступил к возведению больших каменных палат в два этажа с мезонином, на высоких погребах. Насколько их великолепный фасад в формах раннего барокко напоминал нынешний, можно судить по чертежу 1740-х годов из коллекции Берхгольца.

Дом П. Ф. Балка. Чертеж из коллекции Берхгольца. 1740-е гг.

Род Балков или Балкенов, как он некогда именовался, старинного происхождения. Его представители, выходцы из Вестфалии, переселились в Ливонию и поначалу служили шведской короне. В середине XVII столетия майор Н. И. фон Балкен перешел в русскую армию и с чином капитана зачисляется в только что сформированный регулярный полк. Его сын, Федор Николаевич Балк, дослужился уже до генерал-поручика и сделался особенно известен благодаря женитьбе на Матрене Монс, старшей сестре фаворитки Петра I. Царь самолично устроил в 1699 году брак своего любимого полкового командира с бойкой, пронырливой молодкой, охотно взявшей на себя роль сводни в отношениях младшей сестры с влюбленным в нее государем.

На свою беду, неугомонная Матрена столь же охотно содействовала шашням неверной Анны с неким Кенигсеном, за что и поплатилась трехлетним заключением в тюрьму. В дальнейшем, при вхождении в силу ее брата Вилима Монса, дерзнувшего вступить в связь с супругой императора, Матрена со страстью предалась своему основному влечению – безудержному мздоимству, оказывая за вознаграждение протекцию всем желающим. Кончила она печально: после казни брата в 1724 году ее велено бить кнутом и сослать на вечное поселение в Тобольск. Заступничество императрицы привело лишь к смягчению наказания, и вместо одиннадцати ударов Матрена получила пять. Опала матери отозвалась и на двоих ее сыновьях, Павле и Петре, разжалованных и отосланных в армию.

Скорая кончина царя помогла Балкам вновь обрести утраченное положение; Екатерина I вернула с дороги еще не доехавшую до места ссылки Матрену и определила ей жить в Москве, а ее сыновьям возвратила отобранные придворные звания. Впоследствии оба брата вполне преуспели, чего нельзя сказать об их сестре Н. Ф. Лопухиной, во многом повторившей судьбу своей матери. Запутавшуюся в придворных интригах и обвиненную в соучастии в выдуманном заговоре против Елизаветы, ее приговорили к наказанию кнутом и урезанию языка, что и исполнили с варварской жестокостью.

Тем временем ее брат Павел, о котором историк М. М. Щербатов напишет, что «он шутками своими веселил императрицу Анну и льстил Бирону, но ни к каким делам не был допускаем», едва успев достроить новый дом, скоропостижно умер, очевидно, потрясенный судьбой сестры, оставив после себя сына и трех дочерей. Первым браком он был женат на М. Ф. Полевой и, по обычаю, чтобы не дать угаснуть роду жены, присоединил ее фамилию к своей, сделавшись Балк-Полевым.

Младшая дочь, названная в честь бабки Матреной, фрейлина Елизаветы Петровны, спустя несколько лет вышла замуж и стала владелицей отцовского дома. Обстоятельства этого брака и последовавшие за ним события подробно освещает в своих «Записках» Екатерина II, тогда еще великая княгиня.

С. В. Салтыков

В марте 1750 года, в канун именин графа А. Г. Разумовского, «малый двор», как называли двор великого князя Петра Федоровича и его супруги Екатерины Алексеевны, по приказанию императрицы выехал в Царское Село. Там все старались как можно больше веселиться: гуляли, ездили на охоту или забавлялись на качелях. «На этих качелях девица Балк… пленила Сергея Салтыкова, камергера великого князя. На другой же день он ей сделал предложение, которое она приняла, и в скором времени он на ней женился».

Однако через пару лет легкомысленный красавец охладел к жене и стал откровенно заглядываться на великую княгиню, не встречая, как кажется, с ее стороны особых возражений. До него кратковременной благосклонности несчастливой в своем замужестве Екатерины уже удостоился граф Захар Чернышев; теперь настал черед для новой любви. Впрочем, претендент добился своего не сразу, и ему пришлось немного помучиться – ровно столько, сколько требовали приличия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: