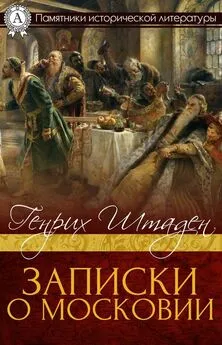

Генрих фон Штаден - Московия при Иване Грозном. Свидетельства немца – царского опричника

- Название:Московия при Иване Грозном. Свидетельства немца – царского опричника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-09094-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генрих фон Штаден - Московия при Иване Грозном. Свидетельства немца – царского опричника краткое содержание

Московия при Иване Грозном. Свидетельства немца – царского опричника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Описание московской власти, сделанное Штаденом, ценно, как интересное свидетельство из первых рук, а также потому, что оно помогает подтвердить другие источники, однако новых фактов не содержит. Тем не менее его описание опричнины – этого причудливого государства в государстве, созданного Иваном IV в 1565 году, – является единственным, выполненным одним из ее членов. (Штаден ошибается, считая Иоганна Таубе и Элерта Крузе опричниками. На самом деле они были дипломатическими представителями.) Самое большое достоинство этих записок как исторического источника в том, что Штаден не делает акцента на терроре Ивана в отношении русской знати. Другие источники сосредоточены на этом до такой степени, что историки долгое время считали появление опричнины попыткой уничтожения русской аристократии в интересах мелкого служилого дворянства. Из записок Штадена становится ясно, что этот террор применялся более избирательно, что среди опричников были члены старых аристократических семей и что Иван сводил счеты не со всей знатью, а с определенными людьми и группировками, которых считал опасными для зарождающегося самодержавия. После публикации записок Штадена история опричнины была переписана.

Дореволюционные русские историки не использовали документы Штадена, поскольку они были обнаружены только в XX столетии. После публикации документов Штадена они использовались во всех значительных работах по истории царствования Ивана Грозного.

Появление опричнины не было абсолютной случайностью. Ее корни тянутся в глубину русской истории, к Ивану III (1462–1505), который расширил Московское княжество до обширной Русской империи. «Собирание русских земель» вокруг Москвы сопровождалось подчинением многочисленных княжеских домов власти великого князя Московского. Этот процесс политического объединения продолжился во времена царствования Василия III (1505–1533). И когда в 1533 году, будучи ребенком, Иван IV унаследовал трон отца, единственными землями, населенными русскими и находившимися вне зоны контроля Московии, оставались те, что принадлежали польско-литовскому монарху.

Прежде независимые княжеские дома России не были уничтожены, но они лишились суверенной власти и стали вассалами великих князей московских, которые в 1547 году взяли себе титул царей. Князья и старые московские бояре составили высшую гражданскую и военную власть нового государства. Их служебный ранг формировался очень сложной системой местничества, которая была постоянной причиной раздоров среди правящей знати. Несмотря на то что князья лишились своего прежнего суверенного статуса, они продолжали править объединенным Русским государством. Они признавали самодержавную власть Ивана III и Василия III, однако в отношении реального масштаба этой власти остается много неопределенностей. Например, аристократы настояли на своем праве служить в строгом соответствии с принципом местничества, согласно которому великий князь имел право назначать человека на командный пост, только если все, кто ему подчинялся, были менее знатными, чем он. Таким образом, великий князь не имел возможности назначать на высшие гражданские и военные посты наиболее подходящих и талантливых людей. Более того, некоторые князья имели собственные значительные военные силы. В период со смерти Василия III в 1533 году до коронации на царство Ивана IV в 1547 году – как следствие его младенческого возраста – на Руси правила знать, разделенная на различные группировки, внутренние распри между которыми приводили к серьезным беспорядкам. В те годы на юного великого князя обращали мало внимания, и его богатства разворовывала жадная знать. Эти унижения Иван запомнил навсегда.

Когда юного монарха короновали царем, он не пожелал сохранять статус-кво. Его владения нуждались в реформах, а положение в структуре русского общества виделось ему неадекватным. В первые годы царствования он был занят подчинением Казанского ханства, расположенного на Средней Волге, и, в конце концов, в 1552 году оно пало. Несколькими годами позже было завоевано Астраханское ханство, расположенное в дельте Волги. Теперь, когда все течение Волги контролировалось Московией, ее восточные границы были надежно защищены и в то же время открыты для дальнейшей экспансии. Помимо военных побед, в первое десятилетие правления Ивана были проведены финансовые и административные реформы, принят новый свод законов и осуществлена военная реформа. В действительности эти прогрессивные преобразования не были творением Ивана, за них отвечали его ближайшие советники. Реформы стали возможны только благодаря регулированию как со стороны аристократии, так и со стороны самодержца. Политика компромиссов оказалась серьезно поколеблена в 1553 году, когда создалось впечатление, что Иван умирает, и аристократы не пожелали присягать в верности его маленькому сыну, предпочтя ему двоюродного брата Ивана Владимира Андреевича. Иван, который вскоре выздоровел, не стал мстить своим непокорным слугам и продолжил проводить прогрессивную политику. Однако через год он указал им на этот эпизод, как на одно из многочисленных проявлений вероломства знати, несмотря на то что у нее была веская причина не желать очередного длительного периода регентства.

Самодержец и аристократы продолжали успешно следовать политике компромиссов, но только до тех пор, пока проводимые реформы не начинали в значительной степени затрагивать интересы каждой стороны. Так, в 1558 году, когда Иван начал Ливонскую войну, которая обещала стать долгим и дорогостоящим бременем (поскольку означала войну с Литвой), аристократы оказались недовольны. Они предпочли бы начать военные действия против источника более актуальной опасности с юга – Крымского ханства. Война настолько усилила власть монарха, что баланс интересов нарушился, и вскоре после начала войны Иван отдалился от советников, в наибольшей степени ответственных за политику компромиссов. Усиление самодержавной власти привело к тому, что некоторые виднейшие представители знати бежали, а многие перешли на сторону врага – Польши и Литвы. Наиболее серьезное отступничество совершил в 1564 году князь Андрей Курбский, командовавший русскими силами в Ливонии и долгое время бывший доверенным другом царя. Неудивительно, что Иван стал в высшей степени подозрителен ко всем представителям аристократии и в своих письмах Курбскому, который теперь находился в стане врага, вспоминал все прошлые унижения и измены, которые претерпел от их рук.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: