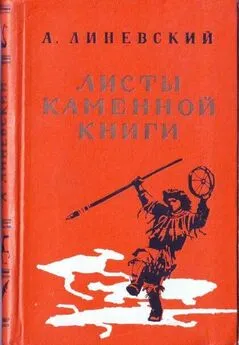

Александр Линевский - Листы каменной книги

- Название:Листы каменной книги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Линевский - Листы каменной книги краткое содержание

Листы каменной книги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во-первых, нам известны описания быта многих охотничьих племен Сибири и севера Европы, сделанные путешественниками и учеными еще в XVII–XVIII веках. Благодаря их дневникам и записям мы довольно обстоятельно знаем о промыслах и особенностях быта, о верованиях и обычаях охотничье-рыболовных племен.

Во-вторых, огромный материал для правдивого показа жизни в каменном веке на Севере дают почти две тысячи рисунков, выбитых на скалах первобытными художниками Беломорья и Карелии.

Эти наскальные изображения (в археологии их называют петроглифами) являются подлинными документами той эпохи. Люди выбивали на скалах то, что сами видели, что с ними случалось, что их тревожило или радовало. И обо всем этом мы узнаем из рисунков, выбитых на скалах три-четыре тысячи лет назад!

И, наконец, в-третьих, большой дополнительной материал дают раскопки могильников и поселений той эпохи.

Таковы три источника создания "Листов каменной книги".

Пусть это послесловие будет моей заочной встречей с читателем. Расскажу, как создавалась повесть и почему я любил возвращаться к ней, чтобы дополнить книгу новыми эпизодами.

В 1926 году, будучи студентом Географического института, я выехал из Ленинграда на летнюю практику в Карелию. Мне, как этнографу, надлежало изучать новые явления в быту поморов Белого моря, записывать сведения о событиях гражданской войны на Севере, собирать материал о жизни населения в дореволюционное время.

В конце трехмесячной экспедиции произошло непредвиденное событие, после которого я решил, где мне работать и чему посвятить жизнь.

В семи километрах от старинного села Сороки (ныне город Беломорск) находится селение Выгостров. В нем, судя по рассказам сорочан, не было ничего для меня интересного. "Хлеб жуют да селедочкой закусывают", — так говорили они о жителях Выгострова.

Однако мною почему-то овладело то неуемное беспокойство, которое хорошо знакомо участникам любой экспедиции: "А вдруг там найдется что-нибудь замечательное?" В августовскую жару, с тяжелым рюкзаком на спине, побрел я в деревню Выгостров. По дороге мне посчастливилось разговориться с жителем Выгострова Григорием Павловичем Матросовым.

На следующее утро он повез меня на лодке к островку, называемому "Бесовыми следками". Здесь на пологой скале были выбиты семь следов то правой, то левой человеческой ступни, которые вели к изображению "беса" самой крупной фигуре на этой скале. "Бесовы следы" окружало множество силуэтов оленей, лосей, китов и других животных. Были выбиты здесь на первый взгляд малопонятные сцены быта и различных промыслов. Всего на этой скале насчитывалось до трехсот рисунков. До сих пор не могу понять, как же сорочане, жившие в семи километрах от деревни, ничего не знали о "Бесовых следках"?

Вот в этот день и решился для меня нелегкий вопрос — куда ехать работать после окончания геофака.

С 1926 года до настоящего времени мои исследовательские работы по археологии, истории, этнографии и фольклору, а также беллетристика целиком посвящены западному побережью Белого моря, территории Карельской республики и южному Приладожью.

Наскальные изображения, найденные мною на острове "Бесовы следки" (в археологии они именуются беломорскими петроглифами), не единственные в Карелии. Еще в середине XIX века были известны на восточном берегу Онежского озера группы петроглифов. Кое-кто из ученых — русских и иностранных — пытался их "прочесть", но все попытки оказывались безуспешными. "Сама судьба, — сказал мне выдающийся археолог А. А. Спицын, — велит вам заняться карельскими петроглифами".

Расшифровке этих памятников древности я отдал более десяти лет жизни. За этот срок удалось собрать около восьмисот изображений. Такое количество рисунков трех-четырехтысячелетней давности дает возможность воссоздать быт давным-давно исчезнувшего населения. Так, например, благодаря петроглифам можно с документальной достоверностью определить годовой промысловый цикл в неолитическом обществе на Севере, выявить разнообразие приемов охоты на того или иного животного и даже узнать, какими представляли люди свои многочисленные божества.

Среди наскальных изображений было много непонятных сцен. Однако трудности их расшифровки меня не пугали. Совсем наоборот — они увлекали! Чем труднее было осознавать смысл изображения, тем больше радости доставлял успех, когда загадочное после долгих-долгих усилий вдруг становилось понятным. Первооткрывателю всегда нелегко: ему не с кем посоветоваться, не от кого позаимствовать опыт разработки материала. В 20–30 годах петроглифами Карелии по-настоящему никто не занимался. Приходилось самому вырабатывать приемы осмысления многофигурных композиций. Какое это было для меня чудесное время! Всегда вспоминаю те годы как счастливейшую пору молодости. Из мглы незнания все яснее проступали детали такого своеобразного, такого сложного мира людей каменного века.

Ценность повести в том, что она написана на основе рисунков, созданных рукой человека столь отдаленной от нас эпохи. Если в научном исследовании вымыслу места нет, там все должно быть подтверждено фактами, то в художественном произведении вымысел просто необходим. Однако домысливая, писатель должен добиваться правдоподобия, а это достигается хорошим знанием того, о чем пишешь.

В деревушке Бесоновской у Онежского озера очень быстро и легко была мною написана небольшая повесть "Листы каменной книги". Ее опубликовали в первых номерах московского журнала "Всемирный следопыт" за 1930 год. Затем, через девять лет, несколько увеличенная в объеме, повесть вышла отдельной книжкой в Петрозаводске. В самом конце 40-х годов было решено ее переиздать, и тогда я заново написал третий вариант. Объем книги увеличился более чем в два раза, однако сюжетные линии изменениям не подверглись.

— Если сюжет остался прежним, какой был смысл заново писать повесть? — удивленно спросит читатель.

Смысл был. За истекшие двадцать лет наши знания о новом каменном веке (неолите) Севера очень расширились, углубились, уточнились. И повествование о быте древних северян требовалось также расширить. Сюжетная же канва не вызывала сомнений и необходимости ее переделывать не было.

Сюжет "Листов каменной книги" делится на две части. В первой из них события происходят в Беломорье, затем действие переносится на Онежское озеро. Чтобы увеличить познавательность повести, я показываю две стадии неолитической культуры Севера. Читателю понятно, что быт беломорского племени примитивнее, чем быт населения, живущего на берегах Онежского озера.

Первая часть книги рассказывает о борьбе нарождающегося патриархата с господствующим с древнейших времен матриархатом. У населения не было прочной семьи. Охотники в промысловый период жили отдельно от селения, и женщины под руководством колдуний, хранительниц традиций и древних обычаев племени, воспитывали детей. Борьба колдуна поневоле Льока с Главной колдуньей стойбища и отражает это переходное время. Новую стадию общественных форм — утвердившийся патриархат — я показываю на примере населения, живущего в районе Онежского озера. Здесь охотник круглый год проживал в определенном жилище, и это способствовало созданию постоянной семьи. Применение механических ловушек, как на охоте, так и в рыболовстве, обеспечивало племя постоянной добычей. На берегах Онежского озера не знали бедствий из-за весенних голодовок, столь обычных для населения Крайнего Севера даже в XIX веке. Профессор В. Г. Богораз-Тан, десять лет отбывавший царскую ссылку на Севере, ярко описал голод прибрежных, занимавшихся морским промыслом ("морских") чукчей. Зато "оленные" чукчи (оленеводы) круглый год были обеспечены олениной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Линевский - Пещеры Красной реки. Листы каменной книги [Исторические повести]](/books/1062675/aleksandr-linevskij-pechery-krasnoj-reki-listy-kam.webp)