Владислав Кузнецов - Линейный крейсер «Михаил Фрунзе»

- Название:Линейный крейсер «Михаил Фрунзе»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Литсовет

- Год:2018

- ISBN:978-5-0009-9471-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Кузнецов - Линейный крейсер «Михаил Фрунзе» краткое содержание

Линейный крейсер «Михаил Фрунзе» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Михаил Фрунзе» выстоял, и это говорит уже не о классе корабля, а о классе команды. О том решающем факторе, который не отыскать в справочниках.

2. Корабельный разведчик-истребитель, КРИ

Расцвет катапультных самолетов пришелся на 1920-1930-е годы. В Советском Союзе история такой техники началась с закупки у американской фирмы «Воут» лицензии на производство и двадцати готовых поплавковых гидросамолетов O2U «Корсар». Для своего времени самолет, в США запущенный в производство в 1927 году, был современной машиной, однако в СССР его серийное строительство так и не было организовано. Самолеты поступили на вооружение под обозначением КР-1(и).

По планам второй пятилетки (1933-1937) предполагалось завершить модернизацию линейного крейсера «Михаил Фрунзе» и создать производственные мощности для серийной постройки тяжелых крейсеров так называемого «вашингтонского» типа, в состав вооружения которых должны были входить катапультные самолеты-разведчики.

В июне 1934 года начальник ВВС РККФ К.К. Арцеулов выдал задание на разработку корабельного катапультного самолета, которой занялось конструкторская бригада Г.М. Бериева. Итогом стала разработка первого советского корабельного гидросамолета КОР-1. Работы по новой машине продолжались до мая 1937 года, когда на испытаниях в Авиационном научно-исследовательском институте ВВС РККФ в Севастополе машина получила крайне отрицательную оценку по причине неприемлемо низких мореходных качеств – опрокидывалась уже при двухбалльных ветре и волнении.

В качестве временной меры была произведена модернизация самолетов O2U под мотор отечественного производства М-25. В то же время на вооружение Италии и Японии поступали новые гидроистребители, а проблема нехватки оборудованных авиабаз на Севере и Дальнем Востоке заставила унифицировать требования на корабельный самолет и гидроистребитель. В итоге начальник Центрального конструкторского бюро морского самолетостроения Н.Н. Поликарпов получил задание на разработку корабельного разведчика-истребителя на базе уже испытывавшегося прототипа тяжелого истребителя.

Поликарпову предстояло решить весьма сложную задачу, создав машину, соответствующую жестким тактико-техническим требованиям. Помимо обычных требований к современному истребителю, поплавковый вариант должен был иметь хорошую мореходность, чтобы садиться в открытом море. По условиям корабельного базирования, ширина самолета не могла превышать 12 м, длина – 10 м, высота – 4. Старт с катапульты требовал повышенного внимания к прочности планера и одновременно ограничивал взлетный вес.

Задание на проектирование КРИ Поликарпов получил в один из переломных моментов своей жизни. К тому времени у руководства авиапромышленности и армейской авиации возникла иллюзия бесперспективности моторов воздушного охлаждения – и, соответственно, принципиальной второсортности оснащенных ими самолетов морской авиации. Работы в этих направлениях не считались наркоматом авиационной промышленности приоритетными. Только прямая поддержка наркома флота Галлера и периодические обращения начальника центра тактической подготовки морской авиации Чкалова к высшему руководству страны позволили своевременно завершить постройку прототипа.

Окончательно точки над «и» расставила война с Финляндией, в которой успели принять участие сухопутные варианты машины, двухместный МТИ и одноместный И-21. Также И-21 успели повоевать на завершающем, каталонском, этапе гражданской войны в Испании, где показали себя вполне достойными противниками немецких Bf-109C.

Для ЛКР «Михаил Фрунзе» при его второй модернизации были поставлены модифицированные варианты КРИ – КРИ-М.

КРИ и КРИ-М были одномоторными цельнометаллическими двухместным низкопланами. Использовались как разведчики, артиллерийские корректировщики и тяжелые истребители. Учитывая жесткие требования относительно веса и размеров, определенные ролью корабельного самолета, КРИ изначально являлся машиной чрезвычайно компактной и сбалансированной конструкции.

Обшивка – цельнометаллическая, изготовленная плазово-шаблонным методом, клепаная, работающая – что увеличивало характеристики, но резко снижало ремонтопригодность. Во внешнем облике самолета характерны для советских морских машин сильно развитые «карманы» -специальные зализы в местах сопряжения крыла и фюзеляжа. КРИ и КРИ-М, малосерийные машины стапельной постройки, отличались чистой отделкой фюзеляжа, что нехарактерно для И-21 и МТИ. Данные в таблице приведены для серийных машин.

Фонарь кабины пилота сдвигался назад, стрелка – опускался вниз, имел часть, аварийно сбрасываемую в полете, а большая площадь остекления давала почти неограниченный круговой обзор. Фюзеляж – дюралевый полумонокок. Узлы крепления к челноку катапульты расположены на нижней поверхности центроплана в месте перехода крыла в фюзеляж и еще два – на нижней части фюзеляжа.

На КРИ был установлен двигатель М-64 – однорядная семицилиндровая звезда с одноступенчатым двухскоростным приводным центробежным нагнетателем. На КРИ-М – двигатель Райт-Р-2830-05, двухрядная семицилиндровая звезда с усовершенствованным двухскоростным приводным центробежным нагнетателем. Капот NACA, оснащенный гидравлически управляемыми створками (юбкой). Трехлопастный винт диаметром 3400 мм с постоянным числом оборотов с электрическим приводом установки угла атаки лопастей.

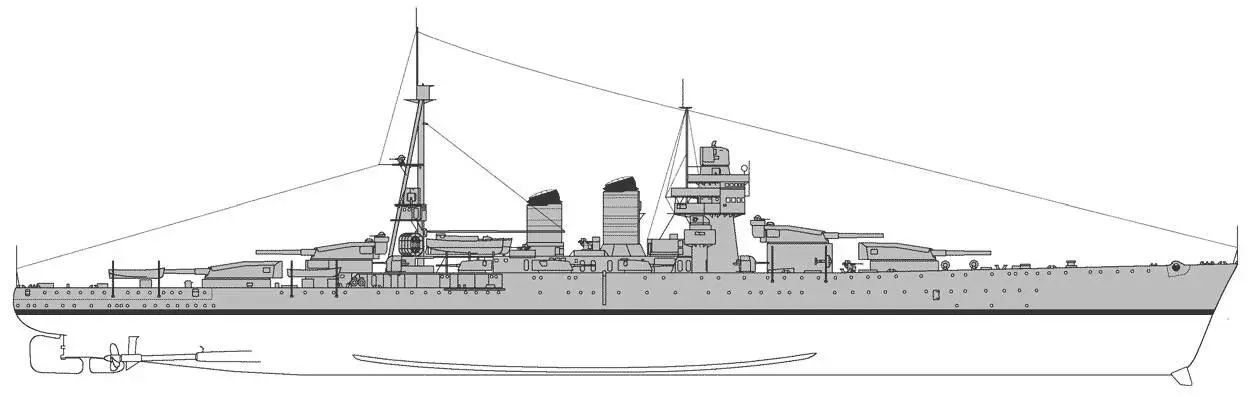

3. Линейные корабли «Джулио Чезаре» и «Конте ди Кавур»

Итальянские линкоры, противники линейного крейсера «Фрунзе» в бою при Салониках – его ровесники по срокам спуска на воду, однако заложены на год позже – и этот год сказался на их проектах самым разительным образом. Первый итальянский дредноут «Данте Алигьери» был и первым в мире кораблем с артиллерией главного калибра, расположенной в четырех трехорудийных башнях, равномерно расставленных на одном уровне в диаметральной плоскости корабля. Именно эта схема расположения артиллерии стала визитной карточкой русских линкоров, но Италия от нее отошла. Следующие три корабля, «Конте ди Кавур», «Леонардо да Винчи» и «Джулио Чезаре», получили главную артиллерию в пяти башнях – трех трехорудийных, расположенных по прежней схеме, и двух двухорудийных, возвышенных над концевыми в носу и корме. Таким образом компенсировался главный недостаток диаметральноравномерной схемы – слабый ретирадный и погонный огонь, зато терялось одно из важнейших ее достоинств: простое управление огнем. В бортовом залпе участвовало уже не двенадцать, а тринадцать орудий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: