Юрий Латыпов - А путь и далек, и долог

- Название:А путь и далек, и долог

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Библио-глобус»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906454-31-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Латыпов - А путь и далек, и долог краткое содержание

Для широкого круга читателей, особенно любящих единение с природой.

А путь и далек, и долог - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

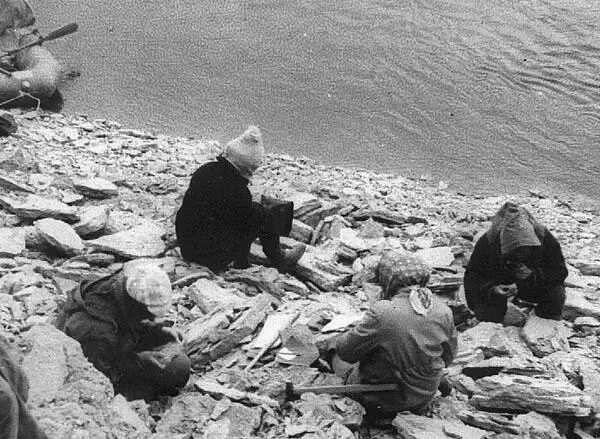

Поисковый рабочий момент

С того знаменательного дня геологи стали брать меня в маршрут. Так в мое подсознание стали проникать и затем все настойчивее внедряться геология и, вероятно, будущая тяга к науке, о которых я раньше и не помышлял. Через пять – семь сезонов, после окончания школы и службы в армии, я превращусь в опытного геолога-практика, не имея при этом никакого специального образования.

Развитие организма, человека или какой-то группы может пойти любым из бесчисленно возможных путей, но, выбрав какое-то направление (сознательно или за счет случая, приспособления и обучения), они вынуждены все больше и прямолинейней следовать этому уже теперь определенному направлению. Этот как бы случайный «Монотис» подтолкнул паренька, начинавшего на кухне геологического отряда и мечтавшего стать военным штурманом дальнего плавания, сделать первый шаг на пути превращения его в будущего ученого, ведущего исследования, которые смогут определять состояние дел на «кухне» и геологии, и морской биологии.

Оружие впервые попало мне в руки в 15 лет. Мы с приятелями, сейчас точно не помню при каких обстоятельствах, оказались в тире ДОСААФ (ныне РОСТО) и стреляли из малокалиберной винтовки. Меня поразил её необыкновенно длинный и толстый ствол, выпускающий такую маленькую пулю (это была спортивная винтовка ТОЗ-8). Мне удалось неплохо поразить мишени. Парень, разрешивший нам пострелять, поинтересовался, давно ли я стреляю. Узнав, что это случилось в первый раз, предложил посещать их стрелковый кружок. Через год я стал стрелять по первому юношескому, а еще через некоторое время на уровне второго взрослого разряда. Из боевого карабина мне удавалось на расстоянии 50 метров вдребезги разбивать спичечный коробок.

Когда я попал в экспедицию с геологами, то к моему удовольствию в нашем распоряжении оказался целый арсенал: пистолет «ТТ», наган системы «Револьвер», кавалерийский карабин, «мелкашка» и два охотничьих ружья. Пистолет и наган выдавались начальнику отряда и главному геологу главным образом для охраны секретных в то время топографических карт и аэрофотоснимков, которые выдавались под роспись и хранились в специальных металлических чемоданах.

Мы работали в диких местах колымской и якутской тайги, где можно было встретиться с кем угодно, включая беглых заключенных. Практически все мужики при наличии оружия начинают, соревнуясь друг с другом, стрелять по банкам, бутылкам и другим подручным предметам. Мои почти без промахов выстрелы и особенно умение срезать пулей из «мелкашки» верхушки высоких лиственниц неслабо удивили моих спутников. Они поинтересовались, что так ли без промаха я стреляю в живые мишени. Я признался, что стрелял только в тирах на тренировках и соревнованиях. Мне предложили носить кавалерийский карабин, заботиться о нем и пожелали попытаться добыть при случае оленя или на крайний случай глухаря. Так еще ничего не понимая, я попал в когорту охотников. Нелёгкий карабин доставлял мне сначала массу неудобств: он старался зацепиться за любой куст, при каждом удобном случае, его ремень соскакивал с еще не сформировавшегося мальчишеского плеча, приклад почти при каждом шаге ухитрялся бить по ноге. Терпение мое кончилось. Я решил переделать все ременные крепления. Штатный брезентовый ремень заменил широким кожаным поясным, укрепив его толстыми сыромятными поводками, сам ремень немного укоротил.

Все неудобства исчезли как по мановению волшебной палочки. Угнетавшая прежде тяжесть карабина вселила в меня силу и уверенность первопроходца и в некоторой степени защитника отряда. А вскоре подвернулся удобный случай показать, что я способен стрелять не только по мишеням. Возвращаясь из маршрута, мы вышли к огромной наледи в русле реки, на которой стояли десятка полтора северных оленей (они выходят на наледи, спасаясь от комаров).

– Ну, давай, Юрка, добывай мясо, – сказал один из геологов, указывая на оленей.

– Я не знаю куда целиться.

– Под лопатку, в район сердца.

Я снял с предохранителя затвор, дослал патрон в патронник, положил карабин в развилку на дереве и навел его на оленя. Переместил наведённую мушку в район лопатки и нажал спусковой крючок. Раздался гром выстрела, олени вздрогнули и понеслись.

– Молодец! – услышал я.

Через несколько мгновений я пришел в себя и увидел на льду лежащего оленя. От неожиданности и быстротечности случившегося я не успел ничего почувствовать и понял лишь, что попал. Ни ощущения убийства, ни понятия добычи, ни радость от этой добычи до меня пока не дошли. Все произошло как-то внезапно и ординарно. Не было ничего от эмоциональных охотничьих ощущений и волнений. Подошел, увидел, выстрелил, поразил цель. Однако когда подошли к туше, стало приятно то ли от вида поверженного зверя, то ли от услышанных в мой адрес комплиментов.

Вечером Гришка (наш каюр) принялся особым способом жарить оленину (позже я узнал, что таким способом готовили мясо индейцы Северной Америки и представители коренных народов Приморья, в том числе легендарный гольд Дерсу Узала). Он выкопал в земле яму размером 40х50 сантиметров глубиной около метра и в ней развёл большой костер. Когда стенки ямы достаточно прогрелись, жар оттуда был вынут. После этого каюр взял заднюю ногу оленя, завернул её в листья подбела, накрыл ветками с листьями ивы и опустил в яму. Сверху он прикрыл все плоскими камнями, на которых снова развел большой костер, который поддерживал около двух часов. Когда костер и листья снимали, поднималось облако пара, насыщенное необыкновенным ароматом. Приготовленное таким образом мясо было удивительно вкусным. Ни в одном первоклассном ресторане не сумели бы так хорошо его зажарить: снаружи оленина покрылась красновато-бурой пленкой, но внутри была нежная и сочная. Не съеденное на месте мясо без проблем хранилось пару дней. Впоследствии, при каждом удобном случае мы готовили мясо именно таким способом.

Приготовление пищи в походных условиях осложнено различными обстоятельствами, одно из которых разведение костра и поддержание его в оптимальном состоянии. К тому же в те времена в экспедициях использовались в основном сухие овощи и консервированные продукты. Чтобы не очень зависеть от этих обстоятельств, еду мы готовили по очереди. Во мне оказались заложенными какие-то способности к кулинарным делам, и это было замечено. И рабочие, и геологи просили меня чаще оставаться при кухне, обязуясь во все других делах, кроме непосредственного приготовления блюд, помогать мне.

Во время маршрутов было не до изысков. Утром каша. Вечером какой-нибудь суп или опять каша. Вообще утром я легко мог подняться в любое время, но предпочитал это делать как можно позже. Мы возили с собой железную печку на случай осенних холодов. Я не стал разводить костер по утрам. С вечера загружал печку дровами, под которые клал бересту. Утром всё это мгновенно разгоралось. Через пять минут у меня кипела вода. А через двадцать минут была готова каша. Чайник я вешал над трубой печки, и он закипал к моменту готовности каши. Вся утренняя процедура сводилась к половине часа вместо полутора часов при использовании костра. Это время, на которое я удлинял свой утренний сон, но это же время я отнимал у сна всего отряда, объявляя побудку за десять минут до готовности каши. Первое время было шутливое бухтение по этому поводу. Но потом все привыкли к заведённому утреннему режиму, тем более что всегда рассыпчатые каши, сдобренные сливочным маслом или смальцем, мне удавались, так как готовились по старинным бабушкиным рецептам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Москаленко - Путь одарённого. Ученик мага. Книга третья. Часть третья [СИ]](/books/1060439/yurij-moskalenko-put-odarennogo-uchenik-maga-knig.webp)