Александр Нечаев - Моргунов падун

- Название:Моргунов падун

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Нечаев - Моргунов падун краткое содержание

Моргунов падун - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

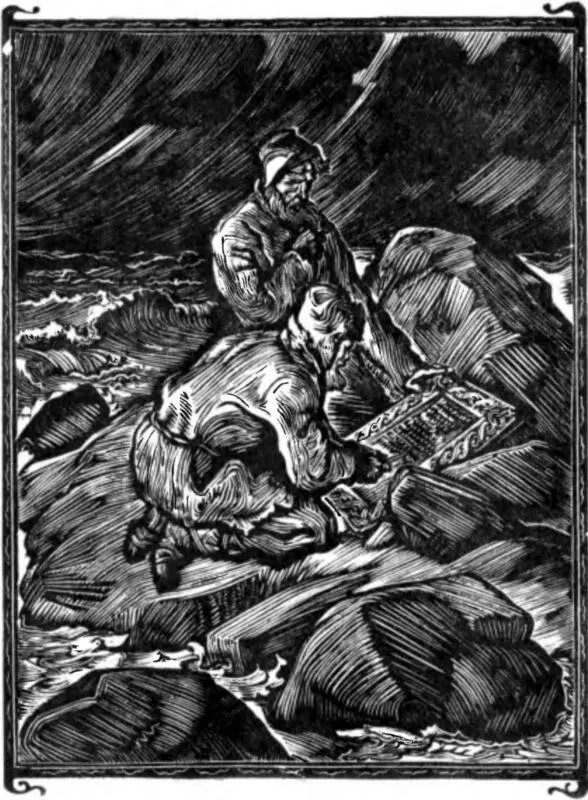

Они рассудили так: «Не мы первые, не мы последние. Мало ли нашего брата пропадает в относах морских, пропадает в кораблекрушениях. Если не станет ещё двоих рядовых промышленников, от этого белому свету перемененья не будет».

По обычаю надобно было оставить извещение в письменной форме: кто они, погибшие, и откуда они, и по какой причине померли. Если не разыщет родня, то, приведётся, случайный мореходец даст знать на родину.

На островке оставалась столешница, на которой чистили рыбу и обедали. Это был телдос, звено карбасного поддона. Четыре четверти в длину, три в ширину.

При поясах имели промышленные ножи — клепики.

Оставалось ножом по доске нацарапать несвязные слова предсмертного вопля. Но эти два мужика — мезенские мещане по званью — были вдохновенными художниками по призванью.

Не крик, не проклятье судьбе оставили по себе братья Личутины. Они вспомнили любезное сердцу художество. Простая столешница превратилась в произведение искусства. Вместо сосновой доски видим резное надгробье высокого стиля.

Чудно дело! Смерть наступила на остров, смерть взмахнулась косой, братья видят её — и слагают гимн жизни, поют песнь красоте. И эпитафию [34] Эпитафия — надгробная надпись.

они себе слагают в торжественных стихах.

Ондреян, младший брат, прожил на островке шесть недель. День его смерти отметил Иван на затыле достопамятной доски.

Когда сложил на груди свои художные руки Иван, того нашими человеческими письменами не записано…

На следующий год, вслед за вешнею льдиной, племянник Личутиных отправился отыскивать своих дядьёв. Золотистая доска в чёрных камнях была хорошей приметой. Племянник всё обрядил и утвердил. Списал эпитафию.

История, рассказанная мезенским стариком, запала мне в сердце. Повидать место покоя безвестных художников стало для меня заветной мечтой. Но годы катятся, дни торопятся…

В 1883 году Управление гидрографии наряжает меня с капитаном Лоушкиным ставить приметные знаки о западный берег Канской земли. В июне, в лучах незакатимого солнца, держали мы курс от Конушиного мыса под Север. Я рассказал Максиму Лоушкину о братьях Личутиных. Определили место личутинского корга.

Канун Ивана Купала шкуна стояла у берега. О вечерней воде побежали мы с Максимом Лоушкиным в шлюпке под парусом. Правили в голомя [35] Голомя — открытое море.

. Ближе к полуночи ветер упал. Над водами потянулись туманы. В тишине плеснул взводенок — признак отмели. Закрыли парус, тихонько пошли на вёслах. В этот тихостный час и птица морская сидит на камнях, не шевелится. Где села, там и сидит, молчит, тишину караулит.

— Теперь где-нибудь близко, — шепчет мне Максим Лоушкин.

И вот слышим: за туманной завесой кто-то играет на гуслях. Кто-то поёт, с кем-то беседует… Они это, Иван с Ондреяном! Туман-то будто рука подняла. Заветный островок перед нами, как со дна моря всплыл. Камни вкруг невысокого взлобья. На каждом камне большая белая птица. А что гусли играли — это лёгкий прибой. Волна о камень плеснёт да с камня бежит. Причалили; осторожно ступаем, чтобы птиц не задеть. А они сидят как изваяния. Всё как заколдовано. Всё будто в сказке. То ли не сказка: полуночное солнце будто читает ту доску личутинскую и начитаться не может.

Мы шапки сняли, наглядеться не можем. Перед нами художество, дело рук человеческих. А как пристало оно здесь к безбрежности моря, к этим птицам, сидящим на отмели, к нежной, светлой тусклости неба!

Достопамятная доска с краёв обомшела, иссечена ветром и солёными брызгами. Но не увяло художество, не устарела соразмерность пропорций, не полиняло изящество вкуса.

Посредине доски письмена — эпитафия, делано с высокой резьбой. По сторонам резана рама — обнос, с такою иллюзией [36] Иллюзия — здесь: впечатление.

, что узор неустанно бежит. По углам — аллегории: тонущий корабль; опрокинутый факел; якорь спасения; птица феникс, горящая и не сгорающая. Стали читать эпитафию:

«Корабельные плотники Иван с Ондреяном

Здесь скончали земные труды,

И на долгий отдых повалились,

И ждут архангеловой трубы [37] По верованиям христиан, звуки архангеловой трубы возвещали начало божьего суда.

.

Осенью 1857-го года

Окинула море грозна непогода.

Божьим судом или своею оплошкой

Карбас утерялся со снастями и припасом,

И нам, братьям, досталось на здешней корге

Ждать смертного часу.

Чтобы ум отманить от безвременной скуки,

К сей доске приложили мы старательные руки…

Ондреян ухитрил раму резьбой для увеселенья;

Иван летопись писал для уведомленья,

Что родом мы Личутины, Григорьевы дети,

Мезенски мещана.

И помяните нас, все плывущие

В сих концах моря-океана».

Капитан Лоушкин тогда заплакал, когда дошёл до этого слова — «для увеселенья». А я этой рифмы не стерпел — «на долгий отдых повалились».

Проплакали и отёрли слёзы: вокруг-то очень необыкновенно было. Малая вода пошла на большую, и тут море вздохнуло. Вздох от запада до востока прошумел. Тогда туманы с моря снялись, ввысь полетели и там взялись жемчужными барашками, и птицы разом вскрикнули и поднялись над мелями в три, в четыре венца.

Неизъяснимая, непонятная радость начала шириться в сердце. Где понять!.. Где изъяснить!..

Обратно с Максимом плыли — молчали.

Боялись, не сронить бы, не потерять бы веселья сердечного.

Да разве потеряешь?!

Примечания

1

Деялось — происходило.

2

Синяя орда — прозвище одного из племён во времена нашествия монголо-татар на Русь.

3

Соступилась — сошлась.

4

Кошенина — время покоса, когда заготовляют сено.

5

Стрелецкий голова — начальник над отрядом стрельцов, охраняющих город или крепость.

6

Острог — деревянная крепость в городе.

7

Ветлянка — лодка, прошитая корнями ветлы — ивы. Такое крепление было прочнее железного.

8

Быванье — событие, происшествие.

9

Зипун — кафтан крестьянского сукна с большим воротником.

10

Поминок — памятный подарок.

11

Насекают — секут, стегают.

12

Тлящий — растлевающий, разрушающий.

13

Мурзы, мурзы-татаре, мурзы-уланые так называли русские монголо-татарских начальников.

14

Улусы — кочевые стойбища Орды.

15

Интервал:

Закладка: