Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Название:Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент МИФ без БК

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785001950431

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы краткое содержание

Древние славяне, в отличие от греков, египтян, кельтов и многих других народов, не оставили после себя мифологического эпоса. В результате мы не так уж много доподлинно знаем об их мифологии, и пробелы в знаниях стремительно заполняются домыслами и заблуждениями. Автор этой книги Александра Баркова рассказывает, что нам в действительности известно о славянском язычестве, развеивает популярные мифы и показывает, насколько интересными и удивительными были представления наших предков об окружающем мире, жизни и смерти.

Книга содержит около 100 иллюстраций.

Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Христианские книжники негодовали:

Реку называет богиней, и зверю, живущему в ней, приносит жертвы, называя его богом.

О несчастные курицы, которые не на честь святым родились, но на жертву идолам режутся, и то <���язычники> сами едят во грехе. А других в водах топят. А другие <���язычники>, приходя к колодцам, молятся и в воду кидают…

Мы видим два типа жертвоприношений: жертву разделяемую и жертву полную, причем полная жертва приносится подводному богу, некоему «зверю», обитающему в реке. Как мы уже говорили в связи с водяным, такие жертвы обращены к существам из мира смерти, с которыми ни в коем случае не надо устанавливать связь (в чем и смысл жертвы-трапезы) – от них необходимо откупаться.

Слово «зверь» не следует понимать как «млекопитающее». Напомним, что в фольклоре имеется формулировка «зверь лесной, чудо морское», и применительно к монстрам это ни в коем случае не указание на облик.

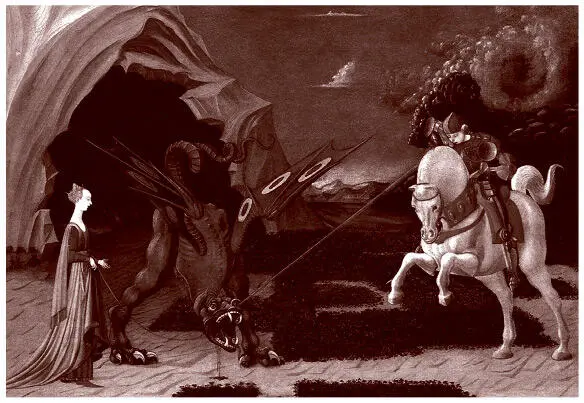

Паоло Учелло. Битва с. Георгия с драконом. Лондонская национальная галерея.

У всех народов есть миф о том, как герой спасает девушку, предназначенную в жертву морскому монстру (греческий миф о Персее и Андромеде, святой Георгий, спасающий девицу от змея, и т. п.). Как пишет В. Я. Пропп в «Исторических корнях волшебной сказки», подобные сюжеты отражают прекращение такого рода жертвоприношений. Итак, в незапамятной древности девушек приносили в жертву подводному монстру, который у самых разных народов именуется змеем (хотя ничего похожего в морях не водится). По мнению Б. А. Рыбакова, у славян этот обычай зафиксирован в сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», где героиня утоплена (а счастливый конец сказки – знак прекращения подобных жертв).

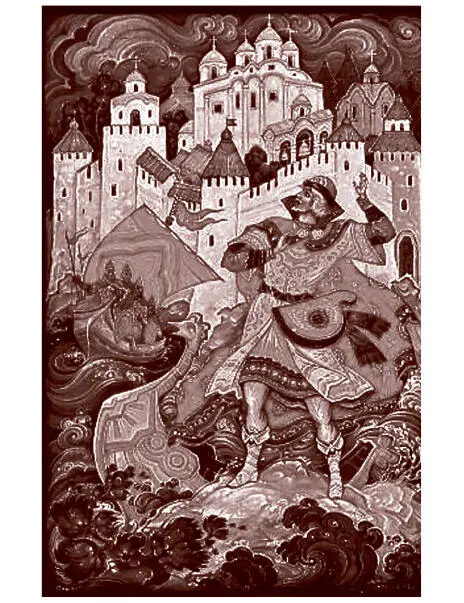

Садко. Палехская роспись. Wikimedia Commons.

С Рыбаковым можно согласиться и в другом. Целый ряд ритуалов середины лета (связанных с празднованием Ивана Купалы или Троицы) включает в себя создание чучела девушки и его последующее утопление. Как мы уже видели, эти обряды смешались с русальскими, и, кажется, более яркий из них (изготовление, величание и уничтожение чучела) поглотил более скромные Русалии-Розалии, обращенные к умершей молодежи.

Есть основания полагать, что в жертву подводному богу приносили не только девушек. Так, в начале ХХ века был записан обряд умилостивления Онежского озера, на который собирались старики всех семей: они делали чучело, одевали его в мужскую одежду, сажали в дырявую лодку и отправляли в озеро, где лодка и тонула. При этом старики пели песню, в которой просили Онего взять чучело в портах и рубахе без жены и детушек, без материнских слез. Этот ритуал был приурочен к дню Николы Зимнего (19 декабря). И он давно уже сопоставлен с былиной о гусляре Садко, который получает богатство от морского царя, но за это спустя несколько лет обязан сам живым уйти на дно морское. Связь подводного владыки с богатством мы видим как в мифах, так и в ритуальной практике: например, обычай бросать в воду деньги, который зафиксирован у многих народов (закон мифа таков: важно взаимодействие объектов, а не его «вектор», то есть в мифе зверь может поедать человека, а в ритуале – человек ест мясо этого зверя).

Итак, нет никаких сомнений в том, что подводный владыка – змей – действительно был славянским богом (особенно почитаемым на Русском Севере). Его языческое имя нам неизвестно. Разные ученые предлагают различные варианты. Филологи (Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, вслед на ними Б. А. Успенский) считают его богом Велесом на том основании, что Велес – бог богатства. Мы с этой точкой зрения не согласны категорически (о чем поговорим в разделе, посвященном Велесу), ведь в образе Велеса нет связи с водой. Б. А. Рыбаков называет его Ящером, используя польские тексты XV века, где упоминается идол Iassa, то есть «Яже»; это слово он сопоставляет с украинским названием мифического змея, пожирающего людей («яж»), и наконец – с игрой в Яшу, где вокруг игрока-ведущего девушки водят хоровод и поют:

Сиди-сиди, Яша, под ореховым кустом,

Грызи-грызи, Яша, орешки каленые, милою дареные.

Чок-чок, пятачок, вставай, Яша, дурачок,

Где твоя невеста, в чем она одета?

Как ее зовут? И откуда привезут?

После чего Яша ловит одну из них. Рыбаков приводит свидетельства, что в XIX веке в этой игре пелось не «Яша», а «Ящер».

Таким образом, хотя имя бога Ящера не зафиксировано в древних текстах, реконструкцию Рыбакова следует признать очень убедительной, и мы в дальнейшем будем именовать подводного владыку именно так.

Что еще нам о нем известно?

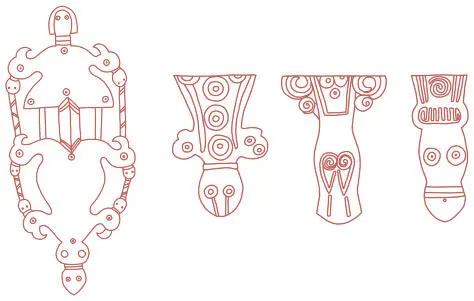

Как показывает Рыбаков, Ящер более чем широко представлен в прикладном искусстве. На днепровских фибулах VI–VII веков, отражающих строение мира, мы видим лебедей, соединяющих небеса с землей, а в самом низу как знак преисподней – голову ящера.

Есть основания полагать, что Ящер мыслился сравнительно мирным божеством: он каждый вечер проглатывал заходящее солнце, но каждое утро совершенно добровольно, без какого-либо змееборчества, его выпускал. Этот миф нам известен по изобразительным источникам: в комплект украшений знатной древнерусской женщины XII–XIII веков входила цепь с двумя головками ящеров, соединенными кольцом. А поскольку костюм в целом символизировал мироздание – от небес с тучами (головной убор) через воздух и струи дождя (цепи-рясны и подвески-колты) к земле (ожерелья на груди), – то эта цепь, длиной почти два метра, спускающаяся значительно ниже пояса, означала преисподнюю. Кольцо, которым соединены две головы ящеров, – это, конечно, знак солнца. Миф о том, что преисподняя находится во чреве змея, который проглатывает солнце западной головой и изрыгает восточной, присущ некоторым архаическим народам (о чем пишет В. Я. Пропп в «Исторических корнях волшебной сказки»).

Днепровские фибулы VI–VII веков, отражающие строение мира. Рисунок Алены Шуваловой.

Рыбаков прекрасно анализирует резьбу на фронтоне русской избы, отмечая, что верхняя часть наличника изображает солнце в трех позициях (восход, полдень, закат), а большой полукруг под нижней доской – подземное, «полуночное» солнце. Однако он упускает ряд важных деталей. Первая – это кони, несущие солнце вниз, в преисподнюю, и возвращающие его наверх. Вторая – стилизованные головки ящеров снизу по краям. Если мы посмотрим на суздальские наличники, то обнаружим, что верхнего «тресветлого» солнца там нет, лишь угадываются его очертания в общем рисунке орнамента, зато неплохо выражен рисунок туч на стене дома (в виде множества капель-сосцов); достаточно узнаваемо «полуночное солнце», очень хорошо представлены кони, несущие светило, причем они могут как быть перпендикулярны стене дома, так и находиться в ее плоскости; на одном из наличников эти завитки, направленные вверх и вниз, удивительно напоминают по композиции птиц с днепровской фибулы – их головы тоже направлены вверх и вниз. И наконец, все наличники, независимо от степени их орнаментальности или архаичности, фланкируются снизу двумя каплеобразными элементами, и в отдельных из них просматриваются древнерусские головки ящеров, на других же морды едва читаются, измененные орнаментом. Более того, эти две капли (или две гирьки) встречаются не только на суздальских наличниках, они являются почти непременным элементом любого мало-мальски украшенного окна (в этом автор убеждалась в самых разных городах, сохранивших деревянное зодчество, начиная с родного Замоскворечья). Такую устойчивость композиции разумнее объяснять эстетическими причинами, а не мифологическими, и всё же теперь в каждом резном наличнике мы будем видеть отражение мифа о Ящере и полуночном солнце.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: